「AIに仕事を奪われる」――この言葉を聞いて、あなたはどんな気持ちになりますか?

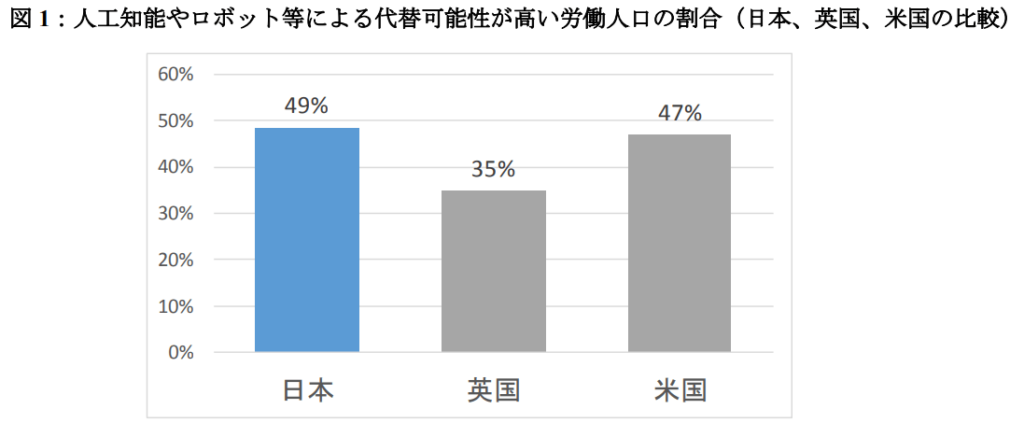

オックスフォード大学の調査によると、今後10〜20年で日本の労働人口の約49%がAIに代替される可能性があるとされています。約半数という数字は衝撃的ですが、裏を返せば残り51%の仕事は人間が担い続けるということでもあるんです。

AI技術の最前線を調査していて感じるのは、「AIはとても優秀だけれど、まだまだ人間にしかできないことがたくさんある」ということ。むしろAIが普及することで、人間らしい価値がより重要になってきていると感じています。

今回は、romptn編集部の視点から「AIが発達してもなくならない7つの仕事」について深掘りしていきます。なぜその仕事が人間にとって価値があり続けるのか、AI時代に私たちがどう働いていけばいいのか、一緒に考えていきましょう!

📖この記事のポイント

- AIに取られない仕事は確かに存在するが、漠然と「安全な職業」を目指すだけでは、AI時代の競争に勝ち残るのは困難

- 本当に重要なのはAIを脅威ではなく「道具」として活用し、人間にしかできない価値を創造できるスキルを身につけること

- 最も効率的なアプローチは、10万人が成果を実証したSHIFT AIでAI活用スキルを習得→人間固有の強みと組み合わせて市場価値を最大化という戦略で進めること!

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取るAIによって49%の仕事がなくなる?2025年の現状と将来予測

AIの進化により、私たちの働き方は大きく変わろうとしています。

オックスフォード大学の調査結果

「今後10〜20年で、日本の労働人口の49%が就いている仕事がAIやロボットで代替可能になる」

この衝撃的な調査結果は、2015年に米オックスフォード大学と野村総研が共同で発表したものです。約半数の人がAIに仕事を奪われる可能性があるという数字は、当時多くの人に衝撃を与えました。

同様に、マッキンゼーの調査『未来の日本の働き方』では、「2030年までに既存業務のうち27%が自動化され、結果1660万人の雇用が代替される可能性がある」とも発表されています。

もちろんこれらは仮説であり、必ず現実になるとは限りません。しかし、実際にAI技術の導入が進んでいる現在、私たちはこの可能性を真剣に考える必要があるでしょう。

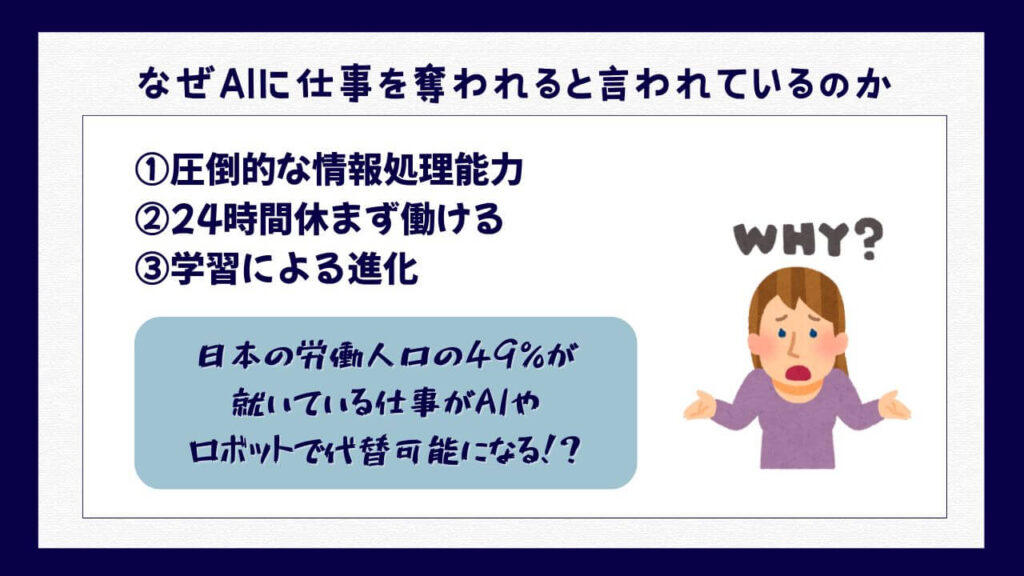

なぜAIに仕事を奪われると言われているのか

AIが人間の仕事を代替できる理由は、主に以下の3つです。

①圧倒的な情報処理能力:AIは膨大なデータを瞬時に処理し、パターンを見つけ出すことが得意です。人間では何時間もかかる計算や分析を、AIなら数秒で完了できます。実際、計算速度では人間は電卓にすら勝てませんよね。

②24時間休まず働ける:人間は疲労により集中力が落ちたり、ミスをしたりしますが、AIにはそうした限界がありません。正確な作業を24時間365日継続できるため、特に単純作業においては人間よりもはるかに効率的です。

③学習による進化:2022年に登場したChatGPTは、AIを使った文章生成ツールとして爆発的に普及しました。文章を書くスキルがない人でも、AIを使えばある程度まとまった文章が作成できるようになったのです。このように、AIは学習を重ねることで新たな分野にも進出しています。

実際にAI代替が進んでいる業務の例

AIによる仕事の代替は、すでに現実のものとなっています。

- セルフレジ・無人レジ:スーパーやコンビニでは、セルフレジや無人決済システムの導入が急速に進んでいます。JR山手線の高輪ゲートウェイ駅には、AIを活用した無人決済店舗「TOUCH TO GO」がオープンし、話題になりました。

- 自動運転技術:タクシーや電車の自動運転技術も着実に進歩しています。中国では完全自動運転のタクシーが実際に運行されており、日本でも2023年4月より特定条件下での自動運転が解禁されました。

- 工場の自動化:製造業では、AIやロボットによる自動化がどんどん進んでいます。人間よりも正確で高速な作業ができるため、品質向上とコスト削減の両方を実現しています。

- AIライティング:日本経済新聞では、上場企業の売上や利益を分析してわかりやすく紹介する記事を、AIが人間のチェックなしで作成しています。データに基づいた記事作成は、AIが最も得意とする分野の一つです。

※AIに代替される可能性が高い具体的な職種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください!

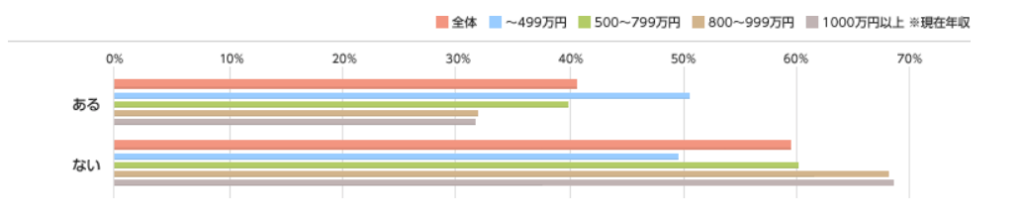

働く人の意識調査から見える現実

そして、転職サービスの「エン・ジャパン」が実施した調査(2019年)によると、会社員の約40%が「職を失うことへの不安」を感じていると回答しています。

また、転職コンサルタントの81%が「現在、ミドル世代の担当業務中に、10~20年以内にAIに代替されて無くなる業務はある」と回答しており、専門家の間でもAIによる業務代替への危機感が高まっています。

しかし、同時に「AIの発展によって仕事がなくなることをどう思うか」という質問に対しては、68%の人が肯定的な回答をしているのも事実です。つまり、多くの人がAIとの共存の必要性を感じているということですね。

このような現状を踏まえると、AIに完全に仕事を奪われるのではなく、AIと上手に協働できる人材になることが重要だと言えるでしょう。

AIって結局何が得意で何が苦手なの?

「AIに仕事を奪われる」って言うけれど、そもそもAIって何ができて何ができないんでしょうか?romptn編集部が様々なAIツールを実際に使い倒した経験をもとに、リアルな実力をお伝えします!

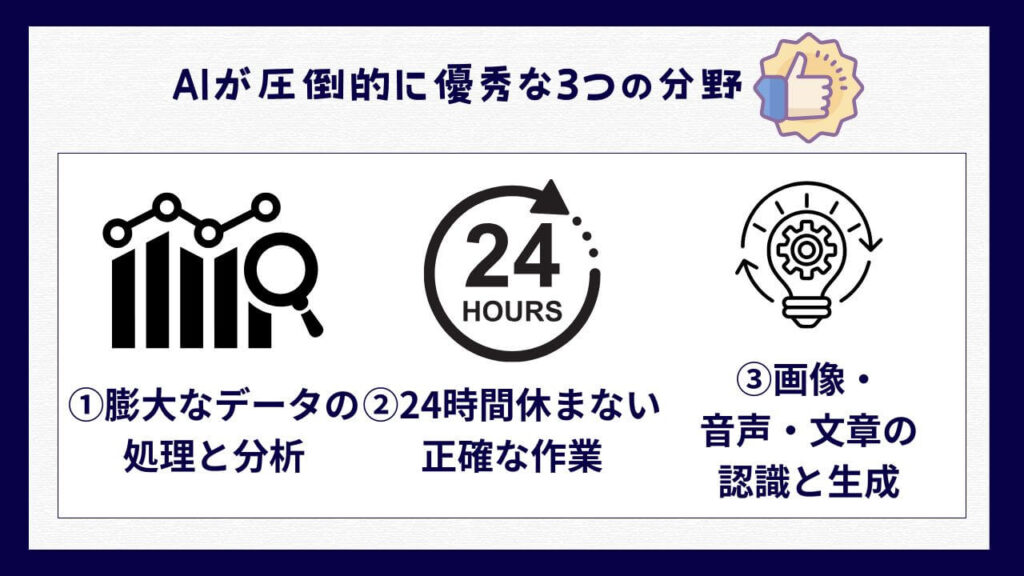

AIが圧倒的に優秀な3つの分野

まずは、AIが人間をはるかに上回る能力を発揮する分野から見ていきましょう。

①膨大なデータの処理と分析

AIの最大の武器は、何と言ってもデータ処理能力です。人間なら何日もかかるような計算を、AIは数秒で完了してしまいます。

例えば、過去10年分の売上データから来年の需要を予測したり、数万枚の医療画像から病気の兆候を見つけ出したり。これはもう、人間では太刀打ちできませんよね。

実際に筆者も、記事のアクセス分析にAIツールを使っていますが、「この記事とこの記事の読者層は似ている」なんて、人間では気づけない関連性をサクッと見つけてくれるんです。

②24時間休まない正確な作業

人間は疲れるとミスをしますが、AIには疲労がありません。データ入力、書類整理、計算処理などの定型作業では、AIの右に出るものはないでしょう。

しかも、朝でも夜中でも同じクオリティを保ち続けられるって、考えてみればすごいことですよね。人間だったら「今日は調子悪いな〜」なんて日もありますから(笑)。

③画像・音声・文章の認識と生成

最近のAIの進歩で一番驚かされるのがこの分野です。ChatGPTで自然な文章を書いてもらったり、Stable Diffusionで美しい画像を生成してもらったり。筆者も「これ、本当にAIが作ったの?」と驚くことが日常茶飯事になりました。

音声認識も精度が格段に上がって、会議の議事録作成なんかはもうAIにお任せ、という会社も増えていますよね。

※AIの具体的な機能や活用例についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください!

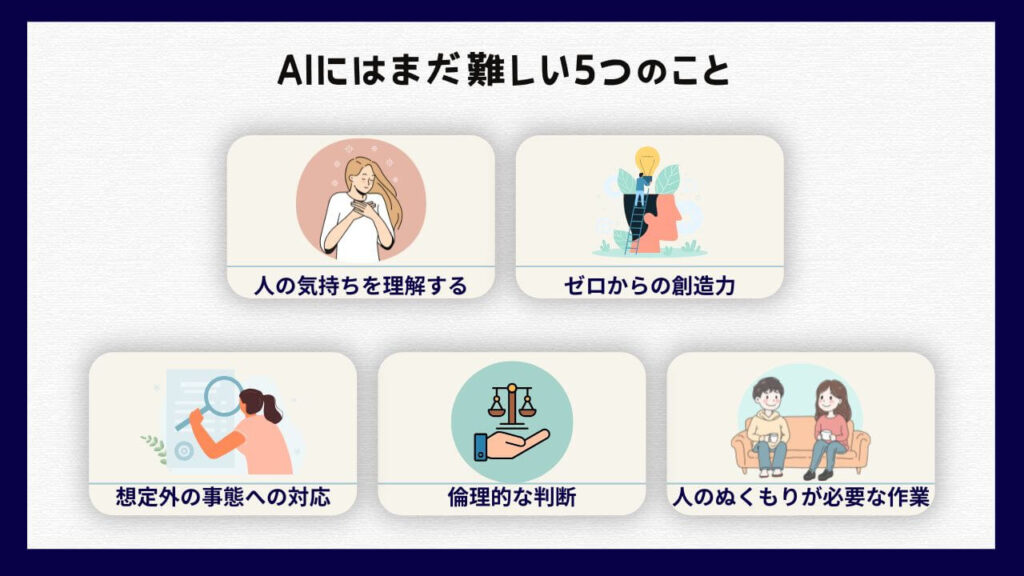

意外と苦手?AIにはまだ難しい5つのこと

でも実は、AIには「え、そんなことも苦手なの?」と思うような弱点もたくさんあるんです。

①人の気持ちを本当に理解すること

AIは言葉のパターンは覚えられても、その裏にある感情まではなかなか理解できません。

例えば、お客様が「大丈夫です」と言ったとき、本当に大丈夫なのか、それとも遠慮して言っているのか。人間なら表情や声のトーンで察知できることも、AIには難しいんです。

②ゼロから何かを創り出すこと

これ、意外かもしれませんが、AIは「学習したデータの組み合わせ」は得意でも、完全にオリジナルなアイデアを生み出すのは苦手なんです。

筆者も記事のアイデア出しにAIを使うことがありますが、「どこかで見たことがあるような内容」になりがちです。読者をハッとさせるような斬新な切り口は、やっぱり人間の発想力に軍配が上がりますね。

③想定外の事態への対応

マニュアルにない状況が起きたとき、AIはパニックになってしまいます。

災害時の避難誘導や、クレーム対応で想定外の要求をされたとき。こういう場面では、人間の「とっさの判断力」や「臨機応変さ」が絶対に必要です。

④倫理的な判断

「法律的には問題ないけど、道徳的にはどうなの?」という微妙な判断は、AIには荷が重すぎます。

医療の現場で「どの患者さんを優先するか」とか、ビジネスで「利益を取るか、社会的責任を取るか」とか。こういう価値判断は、人間にしかできませんよね。

⑤人のぬくもりが必要な作業

技術的には可能でも、「やっぱり人にやってもらいたい」という仕事もあります。

介護や保育、カウンセリングなど。確かにロボットでもできるかもしれませんが、「人の温かみ」や「安心感」は、機械では代替できない価値があると思いませんか?

様々なAIツールを使ってきて感じるのは、「AIは確かにすごいけれど、まだまだ人間のサポートが必要」ということです。

例えば、AIに記事の下書きを書いてもらっても、最終的には人間が「読者の気持ちに寄り添っているか」「本当に役立つ情報になっているか」をチェックする必要があります。

AIが生成した画像も、「なんか機械的だな」と感じることが多いし、人間が最終的な調整をしてあげないと、なかなか「心に響く」作品にはならないんです。

つまり、AIは人間の仕事を奪うライバルというより、能力を拡張してくれるパートナーとして捉えた方が現実的なのかもしれませんね。

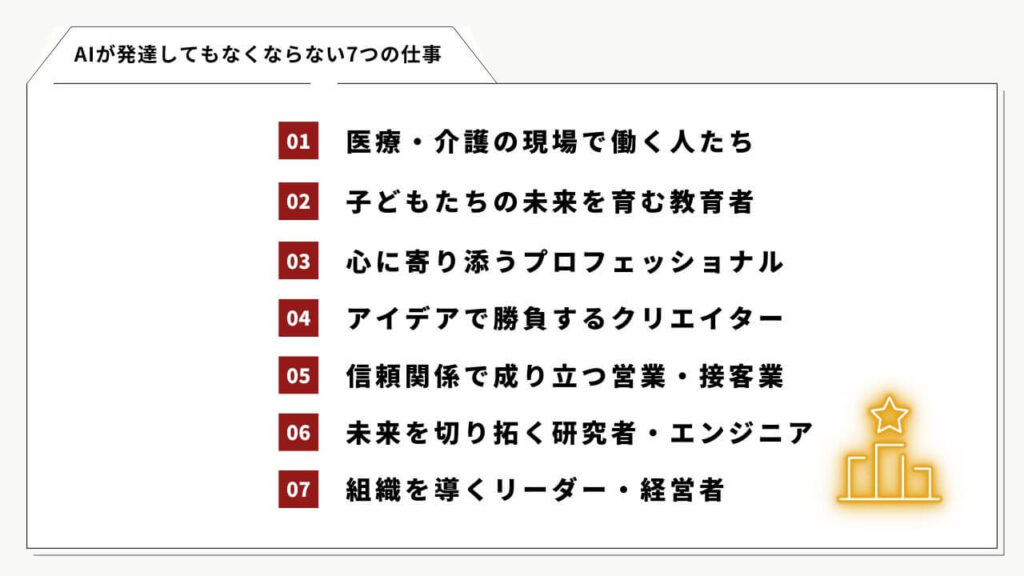

AIが発達してもなくならない仕事ランキング7選

さあ、いよいよ本題です!AIの得意・苦手を踏まえて、「人間だからこそ価値がある仕事」を7つご紹介していきます。

筆者が様々な業界を調査する中で感じた、リアルな視点もお伝えしますね。

このランキングは以下の3つの基準で総合評価しています!

- AI代替困難度(40%):技術的にAIで代替できるか

- 人間性必要度(35%):人間らしさがどれだけ重要か

- 将来需要安定性(25%):今後も社会的ニーズが続くか

第1位:医師、看護師、介護士などの医療・介護従事者

AI代替困難度:★★★★★ | 人間性必要度:★★★★★ | 将来需要:★★★★★

医療・介護職が堂々の1位な理由は「命に関わる最終責任」を人間が負わなければならないから。AIが診断をサポートすることはできても、「この治療法で行きましょう」という最終判断と責任は、絶対に人間でなければなりません。

患者さんが求めているのは正確な診断だけじゃないんです。「大丈夫ですよ」という温かい声かけや、手を握ってもらえる安心感。この「人のぬくもり」は、どんなに高性能なロボットでも代替できません。

※薬剤師の仕事への影響について詳しく知りたい方は、専門記事もご用意しています。

第2位:芸術家、デザイナー、作家、漫画家などのクリエイティブ職

AI代替困難度:★★★★☆ | 人間性必要度:★★★★★ | 将来需要:★★★★☆

「AIが絵を描いたり文章を書いたりできるから、クリエイターは終わり」なんて声もありますが、これは大きな誤解です。確かにAIは技術的にはすごい作品を作れます。でも筆者がAI生成の作品を数千点見てきて感じるのは、「上手いけど、心に響かない」ということ。

本当のクリエイティビティって、その人の人生経験や価値観から生まれるもの。失恋の痛みから生まれる詩、子育ての大変さを描いた漫画。AIにはこうした「人生の重み」がないから、技術的には完璧でも魂が込もっていないんです。

※1位との差:技術的にはAIでも一定レベルの作品が作れるため、医療職よりもAI代替困難度がやや低い

※クリエイティブ職への影響についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

第3位:カウンセラー・セラピスト・相談員

AI代替困難度:★★★★☆ | 人間性必要度:★★★★★ | 将来需要:★★★★☆

「AIカウンセラー」も登場していますが、実際に使ってみると限界をすぐに感じます。同じ「つらい」という言葉でも、その人の背景や性格によって必要なアドバイスは全然違うんです。

カウンセリングで最も大切なのは、「この人は私のことを本当に理解してくれている」と感じてもらうこと。相手の立場に立って考える共感力や、一緒に悩んでくれる温かさは、AIには絶対に真似できません。

2位との差:将来的にAI技術の進歩により、より高度な感情分析が可能になる可能性があるため

第4位:教師、講師、トレーナーなどの教育職

AI代替困難度:★★★☆☆ | 人間性必要度:★★★★★ | 将来需要:★★★★☆

「AIが先生になる未来もあり得る」と思うかもしれませんが、教育者の本当の価値は知識を教えることだけじゃありません。

筆者も学生時代を振り返ると、「あの先生のおかげで今がある」と思える恩師がいます。勉強を教えてくれただけでなく、人生相談に乗ってくれたり、将来の夢を一緒に考えてくれたり。こういう人と人とのつながりから生まれる教育の力は、AIには絶対に真似できないものです。

3位との差:オンライン教育やAI講師の台頭により、一部の教育業務は代替される可能性がある

第5位:エンジニア、研究者などの研究・開発職

AI代替困難度:★★★★☆ | 人間性必要度:★★★☆☆ | 将来需要:★★★★★

「AIが発達すれば、エンジニアも不要になる」なんて声もありますが、これは完全に間違い。だって、AIを作るのも、管理するのも、改善するのも、結局は人間なんですから。

実際、AI技術が進歩すればするほど、それを開発・運用するエンジニアの需要は高まっています。ニュートンがリンゴを見て重力を発見したように、科学の大きな進歩は人間の「ひらめき」から生まれることが多いんです。

4位との差:一部のプログラミング作業はAIで自動化される可能性があり、人間性の必要度も他職種より低め

※エンジニアの将来性についてより深く知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

第6位:営業担当、販売員などの営業・接客業

AI代替困難度:★★★☆☆ | 人間性必要度:★★★★☆ | 将来需要:★★★☆☆

「商品の情報提供ならAIの方が正確だし、営業なんていらない」と思うかもしれません。でも実際は逆なんです。

情報があふれる現代だからこそ、お客様が求めているのは信頼できる人からのアドバイス。筆者も「この人の言うことなら間違いない」と思える営業さんから商品を購入した経験があります。この信頼関係は、AIには絶対に築けません。

5位との差: ECサイトやチャットボットの普及により、単純な接客業務は代替される可能性が高い

第7位:経営者、管理職などの経営・マネジメント職

AI代替困難度:★★★☆☆ | 人間性必要度:★★★★☆ | 将来需要:★★★☆☆

経営の現場では、正解のない選択を迫られることが日常茶飯事。「データ的には正しいけど、社員のモチベーションが下がりそう」「短期的には利益が出るけど、長期的なブランドイメージが心配」など。

こうした複雑な要素を総合的に判断して、組織全体の未来に責任を持つのが経営者の仕事。AIには荷が重すぎる判断です。

6位との差: AIによるデータ分析支援が進むと、一部の管理業務は効率化される可能性がある

このランキングを見ると、上位ほど「人間らしさ」と「責任の重さ」が重要な職種になっていることが分かります。

逆に言えば、どんなにAI技術が進歩しても、人の命や心に関わる仕事、創造性が求められる仕事、複雑な判断が必要な仕事は、人間が担い続けるということです。

重要なのは、自分の職種が何位だったかではなく、その職種の中でも「人間らしい価値」をどう発揮していくかです!AIと競争するのではなく、AIを味方につけて、より人間的な価値を提供していく。これこそが、AI時代を生き抜く鍵なのかもしれませんね。

※さらに詳しいランキング形式で知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください!

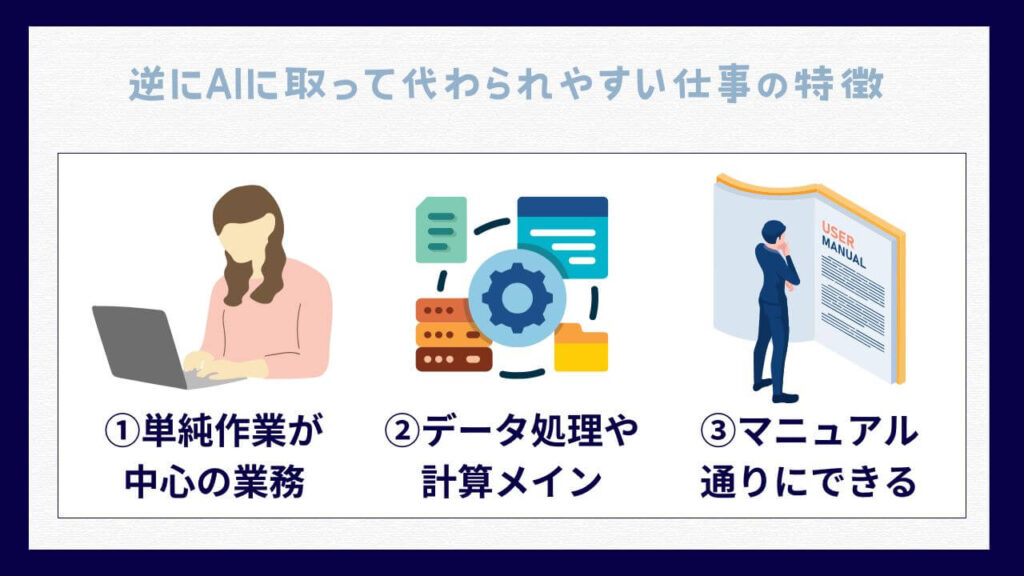

逆にAIに取って代わられやすい仕事の特徴

今度は反対に、「AIに代替されやすい仕事」についても見ておきましょう。

自分の仕事が該当していても慌てる必要はありません。大切なのは現状を知って、対策を考えることです!

単純作業中心の業務

①データ入力・書類整理系

まず真っ先に影響を受けそうなのが、ルーティンワークが中心の仕事です。

筆者も以前は手作業でやっていたデータ入力作業を、今はほとんどAIツールに任せています。請求書の処理や、取材先の情報整理なども、AIの方が正確で早いんです。

- 一般事務員(データ入力、書類作成)

- 経理事務(伝票処理、帳簿作成)

- 受付業務(来客対応、電話取り次ぎ)

※事務職への具体的な影響について詳しく解説した記事はこちらです。

②レジ・決済業務

もうすでに実感している方も多いと思いますが、セルフレジの普及で従来のレジ係の仕事は確実に減っています。

コンビニやスーパーだけでなく、最近はファストフード店でも無人注文システムが当たり前になってきましたよね。近くのお店でも、「あれ、いつの間にかセルフレジになってる!」ということが増えました。

データ処理や計算がメインの仕事

①金融・証券関係

AIが最も得意とする「大量のデータ分析」がメインの業務は、代替リスクが高いです。

- 銀行員(融資審査、資産運用アドバイス)

- 証券アナリスト(市場分析、投資予測)

- 保険の査定業務

実際に、AIによる株価予測や融資判定システムはすでに実用化されています。人間の感情に左右されず、膨大なデータを瞬時に分析できるAIの方が、むしろ正確な判断ができる場面も多いんです。

②翻訳・通訳

これも意外かもしれませんが、単純な翻訳作業はAIに代替されつつあります。

Google翻訳やDeepLなどの精度が年々向上していて、筆者も海外の技術記事を読む時はAI翻訳を活用しています。ビジネス文書レベルなら、もうほとんど人間と変わらないクオリティになってきました。

ただし、文化的な背景を理解した翻訳や、詩的な表現の翻訳はまだまだ人間の方が上手ですけどね。

マニュアル通りにできる作業

①製造業・工場勤務

決められた手順に従って行う作業は、AIやロボットが最も得意とする分野です。

- 工場のライン作業

- 品質チェック

- 在庫管理

- 配送・仕分け作業

人間と違って疲れることなく、24時間同じ精度で作業を続けられるロボットは、製造業にとって非常に魅力的です。実際に自動車工場などでは、ほとんどの作業がロボット化されていますよね。

②運転・操縦系

自動運転技術の進歩により、「運転すること」自体が職業でなくなる可能性があります。

- タクシー・バス運転手

- 電車運転士

- 配送ドライバー

中国では既に完全自動運転タクシーが実用化されているし、日本でも実証実験が進んでいます。技術的な課題よりも、法整備や社会受容性の方が時間がかかりそうですが、長期的にはこの方向に向かうでしょう。

③警備・監視業務

AIカメラやセンサー技術の発達で、人による監視の必要性は減ってきています。

- 警備員(巡回、監視)

- 検査員(目視チェック)

不審者の検知や異常の察知は、実は人間よりもAIの方が得意だったりします。疲れて注意力が散漫になることもないし、見落としのリスクも低いですからね。

ここまで読んで「うわ、自分の仕事ヤバい…」と思った方もいるかもしれません。でも大丈夫です!

重要なのは、同じ職種でも「AIに任せる部分」と「人間がやる部分」に分かれるということです。

例えば、

- 事務職:データ入力はAIに任せて、人間はより戦略的な業務に集中

- 銀行員:定型的な手続きはAIが処理して、人間は複雑な相談や関係構築に専念

- 運転手:完全自動運転になっても、緊急時対応や接客サービスは人間が担当

つまり、AIをうまく活用して、より価値の高い仕事にシフトしていくというのが現実的な対応策なんです。

AI時代を生き抜くために今すぐ始められること

「AIに負けない人材になりたいけど、具体的に何をすればいいの?」そんな疑問をお持ちの方も多いはず。

筆者の経験も交えながら、今日からできる実践的なアドバイスをお伝えします!

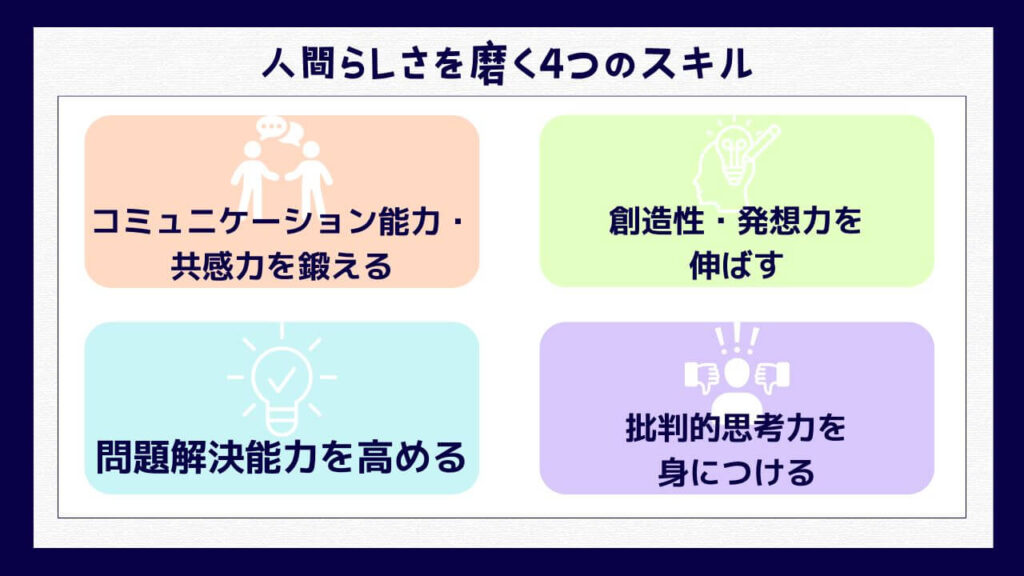

人間らしさを磨く4つのスキル

①コミュニケーション能力・共感力を鍛える

なぜ重要なの?→AIが苦手とする分野の筆頭が「人の気持ちを理解すること」です。相手の立場に立って考えたり、言葉の裏にある感情を読み取ったりする力は、AI時代だからこそ価値が高まります。

- 相手の話を最後まで聞く習慣をつける:途中で口を挟まず、まずは相手の話を完全に理解することから始めましょう

- 非言語サインを観察する:表情、声のトーン、身振り手振りなど、言葉以外の情報にも注意を向けてみてください

- 感情を言語化する練習:「なんとなく嫌だ」ではなく、「なぜそう感じるのか」を具体的に説明できるようになりましょう

筆者も、相手の方の表情や話し方から「本当に伝えたいことは何なのか」を察知することを意識しています。これができるようになると、記事の質が格段に上がるんです!

②創造性・発想力を伸ばす

なぜ重要なの?→AIは既存のデータを組み合わせることはできても、完全にオリジナルなアイデアを生み出すのは苦手です。「ゼロからイチを創る力」は人間の専売特許なんです。

- 異分野の情報に触れる:自分の専門外の本を読んだり、全く違う業界の人と話したりしてみましょう

- アウトプットの習慣をつける:ブログ、SNS、日記など、とにかく自分の考えを外に出す練習をしてみてください

- 「なぜ?」「もしも?」を口癖にする:日常の当たり前を疑って、新しい視点を探す癖をつけましょう

筆者も、記事のアイデアに行き詰まった時は、全然関係ない分野の雑誌を読んだりします。すると「こんな切り口があったのか!」という発見があるんですよね。

③問題解決能力を高める

なぜ重要なの?→AIは決められたルールに従うことは得意ですが、複雑で前例のない問題への対処は苦手です。「答えのない問題」に取り組む力は、これからますます重要になります。

- 問題の本質を見抜く練習:表面的な現象ではなく、「なぜその問題が起きているのか」を深掘りしてみてください

- 複数の解決策を考える習慣:「答えは一つじゃない」ということを常に意識しましょう

- 失敗を恐れずに行動する:完璧な答えを待つのではなく、仮説を立てて実行し、修正していく姿勢を身につけましょう

④批判的思考力を身につける

なぜ重要なの?→情報があふれる時代だからこそ、「その情報は本当に正しいのか?」を判断する力が必要です。AIが生成した情報も含めて、何でも鵜呑みにしない姿勢が大切です。

- 情報源を確認する習慣:「誰が言っているのか」「データの根拠は何か」をチェックしましょう

- 反対意見も探してみる:一つの意見だけでなく、様々な視点から物事を考える癖をつけてください

- 自分の偏見を認める:「自分にも間違いがあるかも」という謙虚さを持ちましょう

AIを味方につける方法

①AIリテラシーを身につけよう

「AIに負けない」より「AIと協働する」:これからの時代は、「AIと戦う」のではなく「AIをうまく使いこなす」人が勝ち残ります。

- 無料AIツールを試してみる:ChatGPT、Canva、Notion AIなど、身近なツールから始めてみましょう

- AIの得意・苦手を理解する:何をAIに任せて、何を人間がやるべきかを判断できるようになりましょう

- プロンプト(指示文)の書き方を学ぶ:AIから良い結果を得るためのコミュニケーション術を身につけてください

筆者も、記事の下書き作成にChatGPTを使ったり、アイキャッチ画像の制作にAI画像生成ツールを使ったりしています。でも最終的な調整や、読者への想いを込めた部分は必ず人間がやるようにしているんです。

②継続的な学習習慣を作る

変化に対応する柔軟性を身につける:AI技術は日進月歩で進化しています。一度スキルを身につけたら終わりではなく、常にアップデートし続ける姿勢が必要です。

- 業界の最新情報をチェックする習慣:自分の分野のニュースを定期的に確認しましょう

- オンライン学習を活用する:YouTube、Udemy、Courseraなど、手軽に学べるプラットフォームを活用してください

- 実践を通じて学ぶ:座学だけでなく、実際に手を動かして覚えることを大切にしましょう

大切なのは、自分に合った方法を見つけて、継続することです。完璧を目指さず、「今日は10分だけでも学ぼう」という気持ちで始めてみてくださいね!

※AI学習の具体的なロードマップを知りたい方は、こちらの記事から始めてみてください。

でも正直、「AIを味方につけよう」と言われても、「具体的に何から始めればいいの?」って思いますよね…。

もしあなたが「AIスキルを身につけて、将来に備えたい」「副業でAIを活用してみたい」と思っているなら、SHIFT AIの無料セミナーをチェックしてみてください。10万人が受講した実績があって、AIのプロから無料で実践的なスキルを学べますよ。

今なら超有料級の12大特典も無料でもらえるので、気になる方はぜひ覗いてみてくださいね!

\ 累計受講者数10万人突破 /

無料AIセミナーを申し込んでみる ›まとめ

いかがでしたでしょうか?

AIが発達してもなくならない仕事の特徴や、AI時代を生き抜くために必要なスキル、さらに今すぐ始められる実践方法まで、筆者の視点を交えてご紹介しました。

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- 約49%の仕事がAIに代替される可能性があるが、残り51%は人間が担い続ける

- AIは得意分野と苦手分野がはっきり分かれており、人間らしさが求められる仕事は今後も価値を持つ

- 医療・教育・カウンセリング・クリエイティブ・営業・研究・経営などの分野は特に代替されにくい

- 逆に、単純作業やデータ処理中心の仕事は代替リスクが高い

- 重要なのは「AIと戦う」のではなく「AIを味方につける」こと

- コミュニケーション能力、創造性、問題解決能力、批判的思考力が今後ますます重要になる

「AIに仕事を奪われるのでは?」と不安に感じている方や、「AI時代に何を準備すればいいか分からない」と悩んでいる方にとって、かなり参考になる情報だったのではないでしょうか?

ぜひ、この記事で得た知識を活かして、AI時代を恐れるのではなく楽しみながら、自分らしいキャリアを築いていってください。romptn編集部も、AIの最新情報を追いかけながら、皆さんの役に立つ情報を発信し続けていきます!

※AIの発展によって新たに生まれる職業についても詳しく解説していますので、ぜひ併せてお読みください。

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/