近年、AI技術の急速な発展に伴い、教育現場でも生成AIの活用が注目されています。東京都は2025年5月12日、全ての都立学校に生成AIサービス「都立AI」を導入し、約14万人の児童・生徒がAIを活用した学習を始めることを発表しました。これは国内の初等中等教育機関における最大規模の生成AI導入プロジェクトです。

「AI時代に必要な資質・能力の育成が急務」という背景のもと、東京都教育委員会がこれまで進めてきた「生成AI研究校」での成果を活かし、全都立学校へとAI導入を拡大したこの取り組み。今回は、都立AIの特徴や機能、メリットなどを詳しく紹介していきます!

- 生成AIサービス「都立AI」とは?

- 東京都が進める生成AI教育の取り組み

- 都立AIの活用方法

- 都立AIの導入に向けた安全対策とガイドライン

📖この記事のポイント

- 東京都が国内最大規模で、全256の都立学校に専用AI「都立AI」を導入し、約14万人の生徒がAI学習をスタート!

- 授業ごとにAIをカスタマイズしたり、便利なプロンプトのテンプレート機能があったりと、教育現場に特化している

- 入力したデータはAIの学習に使われず、不適切なやり取りはブロックされる安全設計がされている!

- 探究学習のテーマ探しや情報整理はもちろん、AIにわざと苦手な俳句を作らせて、その特性を学ぶなんていうユニークな授業もできる!

- これからは、AIを「便利なツール」として使うだけでなく、「自分のスキルや収入に繋げる力」としてどう活かすかが重要になる!

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取る生成AIサービス「都立AI」とは?

都立AIは、コニカミノルタジャパンが東京都向けに開発した都立学校専用の生成AIサービスです。2023年度から始まった「生成AI研究校」での実証実験を経て、2025年5月から全256校の都立学校に導入されました。

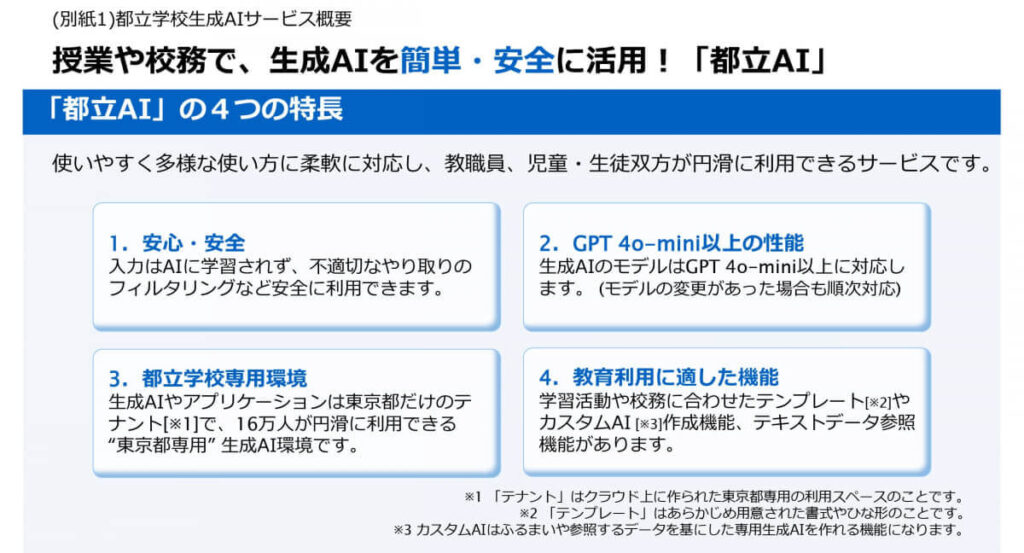

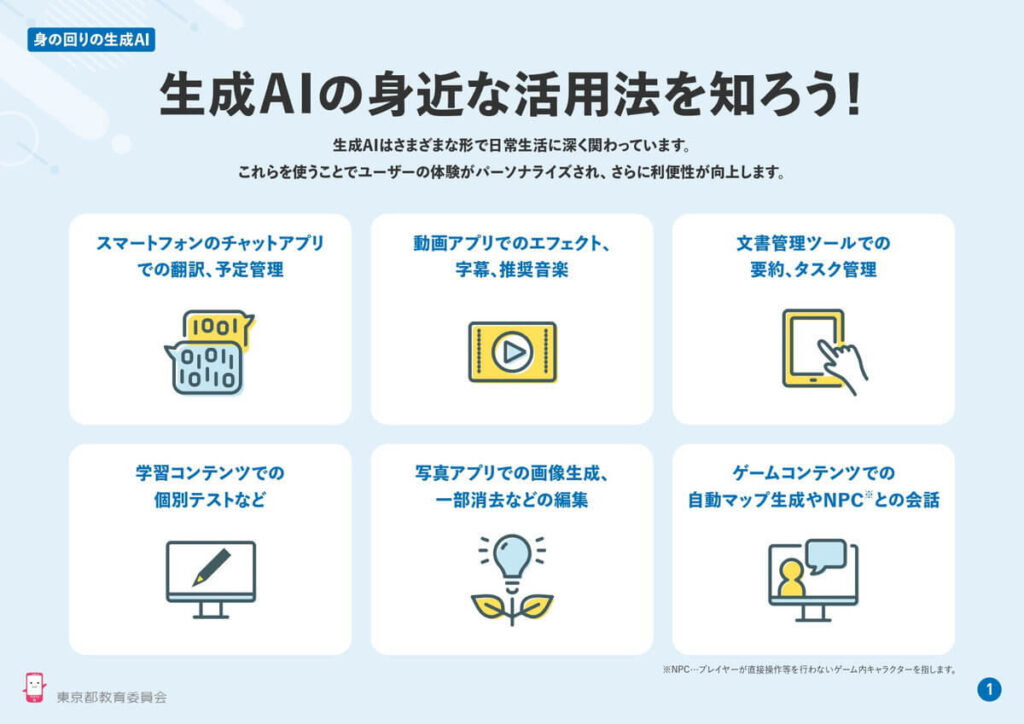

都立AIには、教育現場で安心して使用できるよう、以下のような特徴があります。

- 安全性の確保:入力内容はAIの学習に使用されず、不適切なやり取りをフィルタリング

- 最新AIモデルの活用:OpenAIの「GPT-4o-mini」以上のモデルに対応し、今後も順次アップデート予定

- 都立学校専用環境:東京都専用のテナントで、16万人が円滑に利用できる専用環境を構築

- 教育現場向け機能:様々なプロンプトテンプレートやカスタムAI作成機能を搭載

特に安全面では、児童・生徒の入力データがAIの学習に使用されない点や、不適切な内容をフィルタリングする機能が搭載されている点が重要です。これにより、教育現場で安心してAIを活用することができます。

※都立AIで使われるモデル「GPT-4o-mini」がどんなものか気になる方は、下記記事も参考にしてみてください!

都立AIの主な機能と活用方法

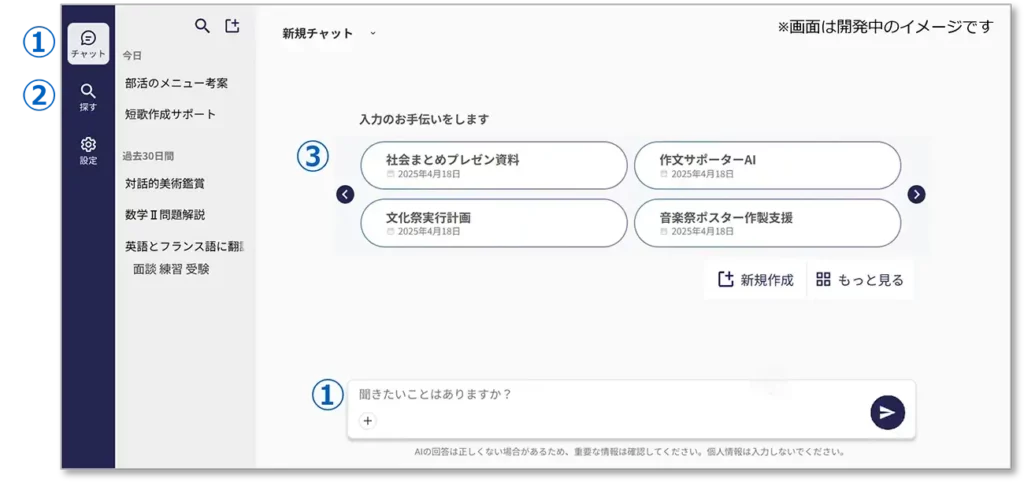

都立AIは、チャット機能をベースに、教育現場での様々な活用シーンを想定した機能が搭載されています。

- チャット機能:テキストだけでなく画像も入力可能な対話型インターフェース

- カスタムAI機能:学校や授業に合わせた専用の生成AIを作成できる機能

- プロンプトテンプレート機能:目的に合わせた指示文のテンプレートを選択できる機能

- テキストデータ参照機能:特定のデータを参照して回答生成できる機能

これらの機能を使うことで、学習のサポートや授業での活用、教職員の業務効率化など、様々な場面でAIを活用することが可能になります。

東京都が進める生成AI教育の取り組み

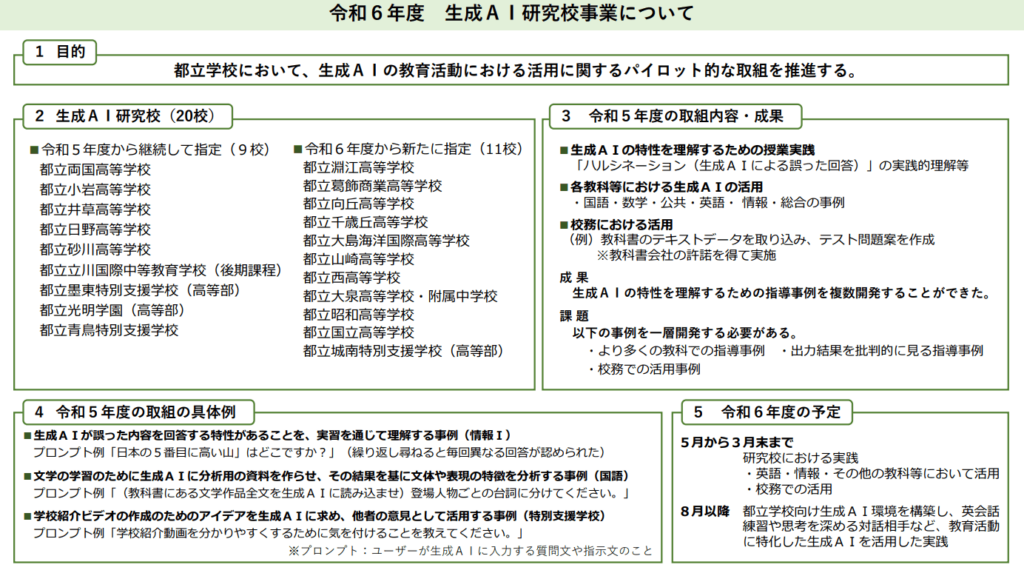

東京都教育委員会は、「生成AI研究校」を通じて計画的にAI教育を進めてきました。

- 2023年度:9校を「生成AI研究校」として指定

- 2024年度:20校に拡大

- 2025年5月:全256校の都立学校に「都立AI」を導入

この段階的な導入により、活用方法や課題を検証しながら、全校展開に至っています。では、なぜ「都立AI」を導入するまでに至ったかと言うと、以下のような理由があります。

- AI時代に必要な資質・能力の育成:生成AIを適切に活用できる力を養う

- 探究学習の質の向上:情報収集や整理、分析をAIがサポート

- 教職員の負担軽減:定型文書作成などをAIが支援し、教育活動に集中できる環境を整備

「2050東京戦略」の一環として位置づけられているこの取り組みは、将来のデジタル社会を見据えた教育改革の一歩とも言えるでしょう。

都立AIの活用方法

実際に、都立AIはどのように使われていくのでしょうか。「生成AI研究校」での実践例から見ていきましょう!

まずは、授業での活用事例です。

- 多角的な視点の獲得:ロボットの利点と欠点について生成AIを用いて様々な視点から見解を調べる

- AI特性の理解:生成AIに俳句や笑い話を作らせて、得意分野と苦手分野を知る

- 情報整理のサポート:学校紹介動画作成の際に、外部の人が知りたい情報を生成AIに案出しさせる

想定される主な活用シーンとしては、以下のようなものがあります。

- 探究学習での活用:テーマ設定や情報収集、整理、発表資料作成までAIがサポート

- 授業準備・展開:教材作成や授業設計のアイデア出しに活用

- 校務効率化:定型的な文書のドラフト作成をAIが支援

これらの活用を通じて、生徒たちはAIを使いこなす力を身につけながら、より深い学びを実現することが期待されています。

都立AIの導入に向けた安全対策とガイドライン

教育現場にAIを導入するにあたり、東京都教育委員会は安全性を重視した取り組みを行っています。

- フィルタリング機能:不適切なやり取りを防止

- データ保護:入力データはAIの学習に使用しない

- 専用環境:東京都だけのテナントで16万人が利用する環境を構築

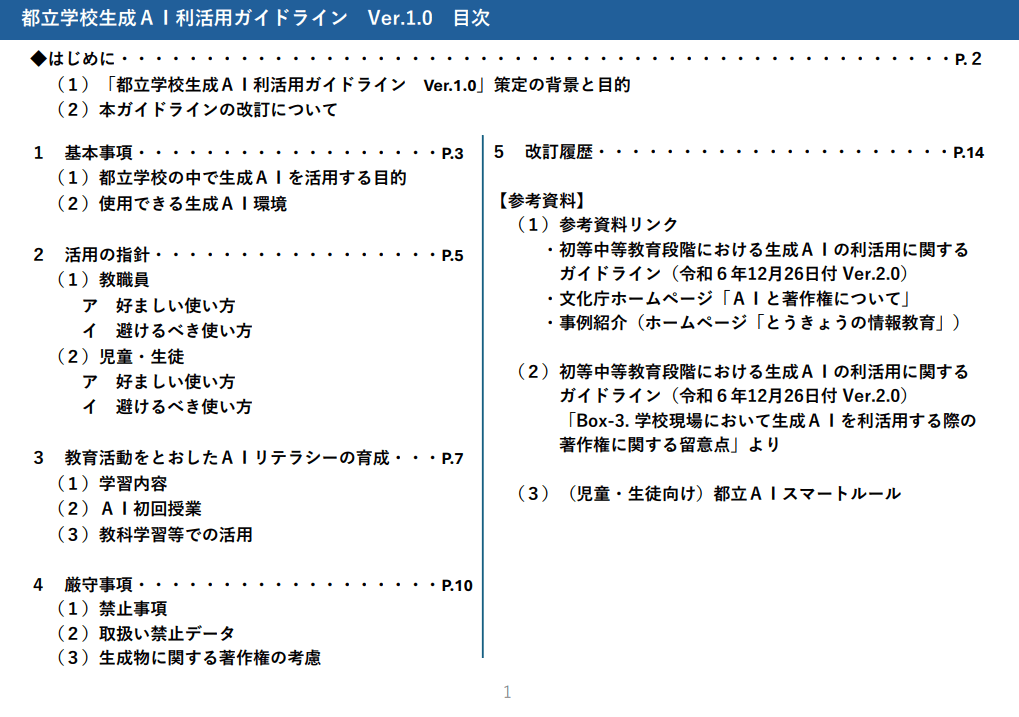

全都立学校での導入にあたり、以下の資料が作成されています。

- 都立学校生成AI利活用ガイドラインVer.1.0:AIの適切な使用方法を示したガイドライン

- 生成AI研究校初回授業モデル指導案:初めてAIを授業で使う際の指導案

- 生成AIについて学ぼう!:生徒向けの学習教材

これらの資料により、教員も生徒も安心して「都立AI」を活用することができます!

「都立AI」導入の意義と今後の展望

生成AIを教育現場に導入することには、どのような意義があるのでしょうか?最後に一緒に見ていきましょう!

まず、「都立AI」は以下のような教育DXとしての意義があります。

- AIリテラシーの向上:実際にAIを使いながら、その特性や限界を理解できる

- 個別最適な学びの実現:一人ひとりのペースや関心に合わせた学習が可能に

- 教育の質の向上:教員の負担軽減により、より質の高い教育活動に時間を割ける

そして、「都立AI」今後の展望としては、以下のように進めていくと考えられます。

- AIモデルの継続的アップデート:最新のAIモデルへの対応を継続

- 活用事例の蓄積と共有:実践事例をポータルサイトで共有し、より効果的な活用を促進

- 他自治体への展開:東京都の取り組みが全国のモデルケースとなる可能性

このように、「都立AI」の導入は、ただのAIツールの導入にとどまらず、AI時代の教育を見据えた大きな一歩と言えるでしょう!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

東京都が全都立学校に導入する生成AIサービス「都立AI」について、その特徴や機能、活用事例から導入の背景まで詳しく紹介してきました!

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- 都立AIは全都立学校256校、約14万人の児童・生徒が利用する国内最大規模の教育向け生成AIサービス

- OpenAIの「GPT-4o-mini」以上のモデルを採用し、安全性に配慮した専用環境を構築

- チャット機能やカスタムAI機能、プロンプトテンプレート機能など、教育現場に特化した機能を搭載

- 探究学習のサポートや教職員の業務効率化など、様々な場面での活用が期待されている

- 「都立学校生成AI利活用ガイドライン」などの資料も整備され、安心・安全な活用を促進

AI技術が急速に発展する現代社会において、学生がAIと共に学び、その可能性と限界を理解することはとても重要です。「都立AI」の導入は、生徒たちのAIリテラシー向上と、より良い教育環境の構築に大きく貢献すること間違いなしです。

今後も都立AIの活用事例や効果について、注目していきたいですね!

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/