「ChatGPTでレポートを書いたらバレる?」「バレないようにする方法はある?」

大学のレポート課題にChatGPTを活用したいと考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、安易に使ってしまうとAI検出ツールや教員に見抜かれ、最悪の場合は単位取り消しや懲戒処分につながるリスクがあります。

一方で、正しく活用すればChatGPTはレポート作成の強力なアシスタントになります。実際、多くの大学ではChatGPTの利用を全面禁止するのではなく、条件付きで認める方針を取っています。

本記事では、ChatGPTでレポートを書いた場合にバレる原因と仕組み、バレないための具体的な対策、そして質の高いレポートを作成するためのプロンプトのコツまで詳しく解説します。

ChatGPTを単なる「代筆ツール」ではなく、自分の学びを深めるための「アシスタント」として活用する方法がわかりますので、ぜひ最後までお読みください。

内容をまとめると…

ChatGPTで書いたレポートはバレる可能性がある:AI検出ツールの導入が進んでおり、ChatGPT特有の文章パターンは教員にも見抜かれやすい

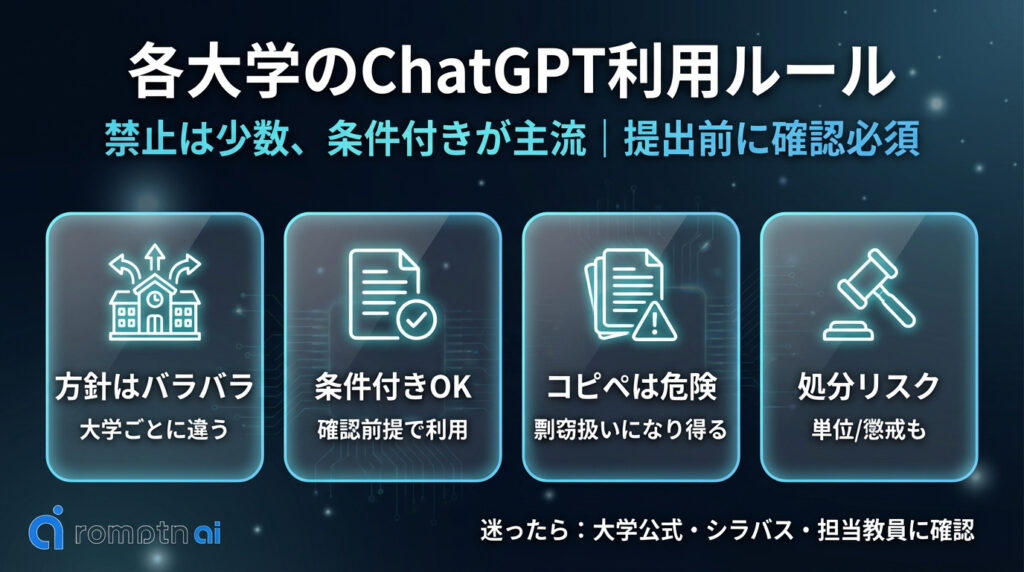

大学ごとにルールが異なる:全面禁止の大学は少なく、条件付きで利用を認めるケースが多いため、事前に所属大学の方針を確認することが重要

バレないためには自分の手を加える:出力をそのまま使わず、自分の言葉で書き直し、意見や実体験を加え、ファクトチェックを行う

プロンプトの工夫で出力の質が変わる:具体的な条件の明示、役割の付与、出力形式の指定、段階的な指示がポイント

豪華大量特典無料配布中!

romptn aiが提携する完全無料のAI副業セミナーでは収入UPを目指すための生成AI活用スキルを学ぶことができます。

ただ知識を深めるだけでなく、実際にAIを活用して稼いでいる人から、しっかりと収入に直結させるためのAIスキルを学ぶことができます。

現在、20万人以上の人が収入UPを目指すための実践的な生成AI活用スキルを身に付けて、100万円以上の収益を達成している人も続出しています。

\ 期間限定の無料豪華申込特典付き! /

AI副業セミナーをみてみる

ChatGPTでレポートを書いたらバレる?【結論】

結論から言うと、ChatGPTでレポートを書いたことはバレる可能性があります。

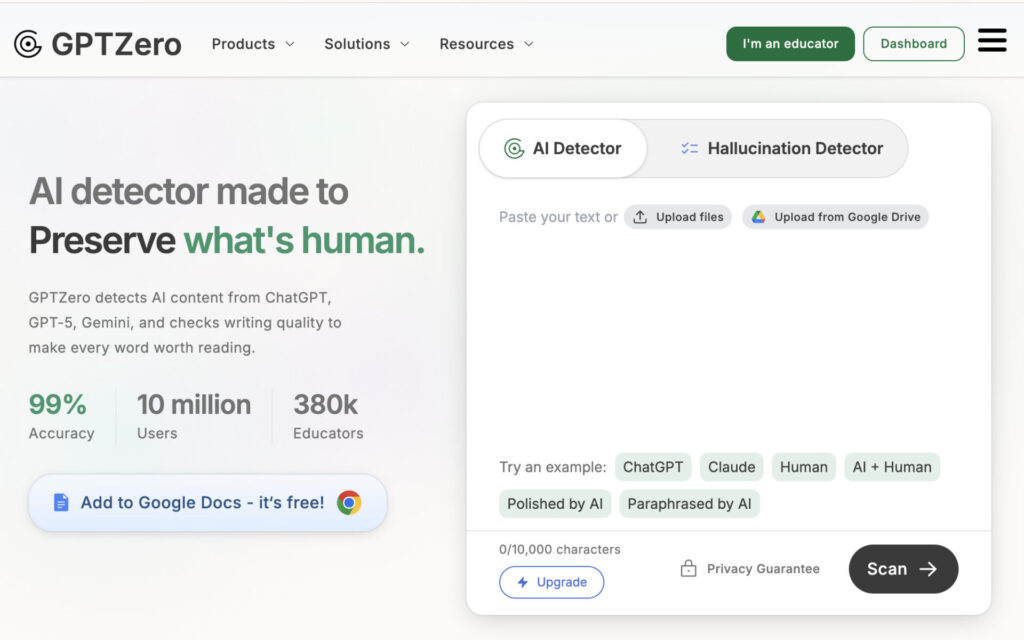

近年、多くの大学や教育機関ではAIで生成された文章を検出するツールの導入が進んでいます。代表的なものとして「GPTZero」や「Turnitin」などがあり、これらは文章のパターンや特徴を分析してAI生成かどうかを判定します。そのため、ChatGPTの出力をそのままコピー&ペーストして提出した場合、高い確率で検出される可能性があるでしょう。

また、ツールを使わなくても、教員が読めば気づくケースも少なくありません。ChatGPTが生成する文章には特有の言い回しや構成パターンがあり、普段の学生の文章と明らかに異なる場合は不自然さが目立ちます。

ただし、「必ずバレる」とも言い切れません。AI検出ツールの精度は100%ではなく、ChatGPTの活用方法によっても検出されやすさは変わってきます。たとえば、出力された文章を自分の言葉で大幅に書き直したり、あくまで下書きやアイデア出しの参考として使う程度であれば、検出リスクは下がります。

重要なのは、「バレるかどうか」を気にする前に、所属する大学のAI利用に関するルールを確認することです。大学によってはChatGPTの利用を全面的に禁止しているところもあれば、条件付きで認めているところもあります。

各大学のChatGPT利用ルール

ChatGPTの普及により、学生がChatGPTを使ってレポートを作成する可能性を想定している大学は多く、すでにAI検出ツールを取り入れている大学も存在します。

ただし、現在リリースされているAI検出ツールは日本語判定の精度がやや低く、誤った判定も多いことから、出力内容を自分の手で添削することでバレる可能性は低くなります。

なお、ChatGPTによるレポート作成が発覚した場合の取り扱いは大学ごとに異なるため、気になる場合は確認しておきましょう。

以下はいくつかの大学のChatGPTへの対応の抜粋です。

| 国公立大学名 | 各大学の対応 |

|---|---|

| 東京大学 | 条件付きで使用を推奨 生成系AI(ChatGPT, BingAI, Bard, Midjourney, Stable Diffusion等)について |

| 大阪大学 | 条件付きで使用を推奨 生成AI(Generative AI)の利用について |

| 東北大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 ChatGPT等の生成系AI利用に関する留意事項(学生向け) |

| 東京外国語大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 大学教育におけるAIについて 東京外国語大学としての教員向けガイドライン |

| 筑波大学 | 条件付きで使用を推奨 筑波大学における生成系AIの使用に関する基本方針 |

| 群馬大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 【在学生向け】ChatGPTなどの生成系AIについての注意喚起 |

| 新潟大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 【学生の皆さんへ】生成系AI(ChatGPT等)利用に関する注意事項について |

| 横浜国立大学 | 生成系AIのみで論文やレポート等の作成を行うことは禁止 生成系AI(ChatGPT等)の取り扱いについて |

| 横浜市立大学 | 条件付きで使用を推奨 学修における「ChatGPT」等の生成系 AI の利用について |

| 名古屋市立大学 | レポートや課題、論文等においてChatGPT等の出力をそのまま書き写すことは剽窃にあたる ChatGPT等(生成系AI)の利用についての注意喚起 |

| 神戸大学 | 条件付きで使用を推奨 ChatGPTをはじめとする生成AIの利用に関して |

| 大阪公立大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 生成AIツールと教育についての教員向けガイド |

| 京都府立大学 | 条件付きで使用を推奨 京都府立大学 生成 AI 利用ガイドライン |

| 岡山大学 | 条件付きで使用を推奨 学習・教育における生成系AIの利用について(学生の皆さんへ) |

| 広島大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 生成系AI(ChatGPT等)の利用について |

| 長崎大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 ChatGPT 等生成系 AI への対応について |

| 琉球大学 | 条件付きで使用を推奨 ChatGPT等の生成系AIの利用について |

| 私立大学 | 各大学の対応 |

|---|---|

| 慶應義塾大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 ChatGPT等生成AIの利用について |

| 工学院大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 生成人工知能の学修利用に関するガイドライン |

| 國學院大學 | 条件付きで使用を推奨 ChatGPT等の生成系AIの利用について |

| 駒澤大学 | 条件付きで使用を推奨 人工知能の利用について(方針) |

| 法政大学 | 条件付きで使用を推奨 生成AIツールに対する基本的考え方 |

| 明治大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 ChatGPTをはじめとする生成系AIの利用について |

| 立教大学 | 条件付きで使用を推奨 生成系人工知能をはじめとするAIの利活用について(学生および教職員の皆様へ) |

| 早稲田大学 | 条件付きで使用を推奨 生成AIなどの利用について |

| 上智大学 | リアクションペーパー、レポート、小論文、学位論文等の課題への取り組みにおいて、 ChatGPT等の AIチャットボットが生成した文章、プログラムソースコード、計算結果等 は本人が作成したものではないので、使用を認めない。 ただし使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 ChatGPT等のAIチャットボット(生成AI)への対応について |

| 中央大学 | 条件付きで使用を推奨 中央大学における「生成系AI」についての基本的な考え方 |

| 日本大学 | 授業に係る学修活動(成績評価の対象となる論文、レポート、作品及びその他の課題の作成を含みます)においては、生成AIのみによって生成されたものを学生独自の成果物とはみなすことができない。 ただし使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 【学生のみなさんへ】授業における生成AIツールの使用について |

| 神奈川大学 | 課題等に対して生成系AIの出力をそのまま提出した場合、成績評価の対象とはならない。 【学生の皆様へ】ChatGPT等の生成系AIの使用に関する留意事項 |

| 中京大学 | レポートや学位論文等の作成、課題への取組等において、生成AI のみを用いて作成することは禁止する。なお、その使用範囲については授業担当教員の指示に従うこと。 ChatGPT等をはじめとする生成系AIへの対応について(授業担当者各位) |

| 立命館大学 | 条件付きで使用を推奨 生成系AI(人工知能)の利用にあたって |

| 関西大学 | 条件付きで使用を推奨 教育・学習におけるChatGPT等の生成系AIツールへの対応について |

| 近畿大学(情報学部) | 情報学部としては、生成系AIを自らの能力を高めるために利用することを奨励する。 生成系AI(ChatGPT等)に関する留意事項 |

| 福岡大学 | 使用自体は問題ないが、担当教員に確認が必要 本学の教育における生成系AIツールの利用に関する留意事項について |

大学ごとに対応に若干の差はありますが、ChatGPTの文章をそのままコピペすることは剽窃にあたり、何らかの罰則を受けることになるケースが多いようです。

とはいえ、ChatGPTの使用を全面的に禁止している大学は少ないようで、むしろ推奨している大学もありました。

上手に活用し、効率的にレポート作成を進めていきましょう。

ここで取り上げた大学以外にも、対応について発表している大学は多数ありますので、在学している大学のホームページや教員に確認するようにしましょう。

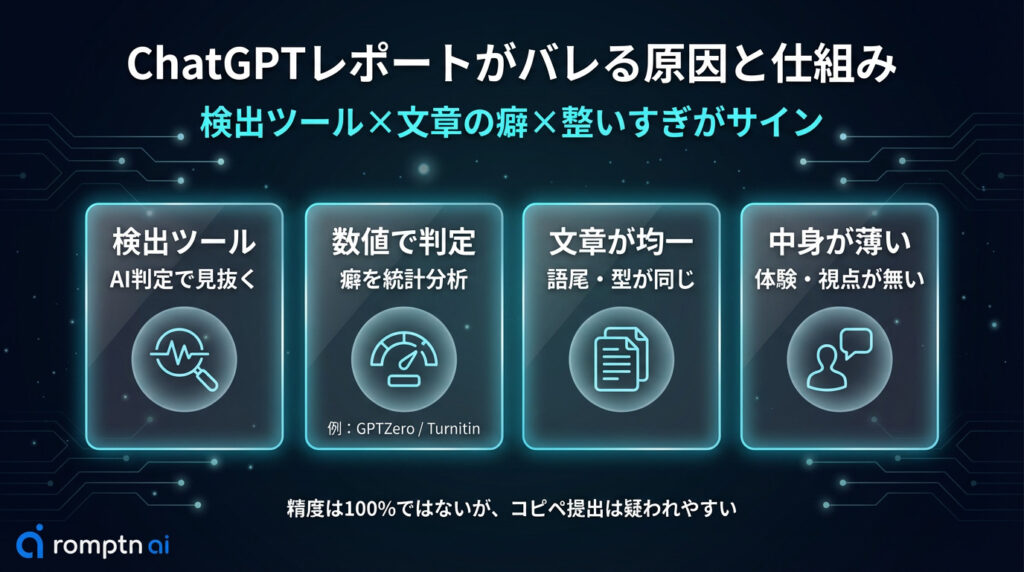

ChatGPTで書いたレポートがバレる原因と仕組み

ここでは、ChatGPTで書いたレポートがバレる具体的な原因について詳しく解説します。

AI検出ツールによる判定

現在、多くの教育機関ではAIが生成した文章を検出する専用ツールを導入しています。代表的なものには「GPTZero」「Turnitin」「Copyleaks」などがあり、文章の特徴を統計的に分析してAI生成の可能性を数値化します。

これらのツールは、文章の「パープレキシティ(予測困難さ)」や「バースティネス(文の長さや構造のばらつき)」といった指標を用いて判定を行います。AIが生成した文章は人間が書いた文章と比べてこれらの数値に特徴的なパターンが現れやすく、それを根拠に検出されます。

ただし、検出精度は100%ではありません。人間が書いた文章をAI生成と誤判定したり、逆にAI生成の文章を見逃したりするケースもあります。とはいえ、ツールの精度は年々向上しており、「検出されないだろう」と安易に考えるのは危険です。

ChatGPT特有の文章パターン

ChatGPTが生成する文章には、いくつかの特徴的なパターンがあります。これらを知っている教員であれば、ツールを使わなくても違和感に気づくことがあります。

主な特徴として、以下のようなものが挙げられます。

- 「〜と言えるでしょう」「〜が重要です」など、丁寧だが画一的な語尾

- 導入→本論→結論という整いすぎた構成

- 具体的な体験談や独自の視点が欠けている

- 誤りが少なく、文法的に「完璧すぎる」文章

- 同じ接続詞や表現の繰り返し

特に、普段の授業での発言や過去のレポートと比較して、急に文章力が向上している場合は疑われやすくなります。

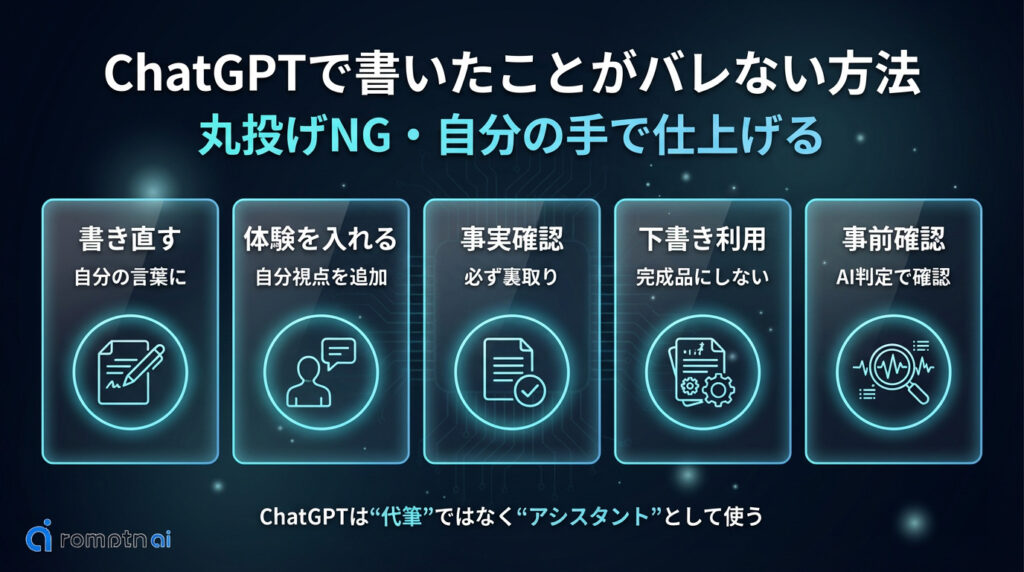

ChatGPTで書いたことがバレないようにする方法

ここでは、ChatGPTで書いたことがバレないようにする方法について詳細に解説します。

自分の言葉で書き直す

ChatGPTが出力した文章をそのまま使うのではなく、必ず自分の言葉で書き直しましょう。これが最も基本的かつ効果的な方法です。

ChatGPTの文章には「〜と言えるでしょう」「〜が重要です」といった特有の言い回しや、整いすぎた構成パターンがあります。これらをそのまま残すと、AI検出ツールに引っかかりやすくなるだけでなく、教員にも違和感を与えます。

具体的には、語尾のバリエーションを増やす、自分が普段使う表現に置き換える、文の長さにメリハリをつける、といった工夫が有効です。手間はかかりますが、このプロセスを経ることで文章の理解も深まり、内容について質問されても答えられるようになります。

意見や考察、実体験を加える

ChatGPTは一般的な情報をまとめることは得意ですが、あなた自身の視点や経験を盛り込むことはできません。ここにオリジナリティを加えることで、AI生成の文章との差別化ができます。

たとえば、「この理論について自分はどう考えるか」「授業で学んだ内容とどう関連するか」「実際に経験したことや見聞きしたこと」などを加えてみてください。これらはAIには生成できない要素であり、検出ツールを回避できるだけでなく、レポートの評価自体も高まります。

特に、授業中の議論や教授の発言に触れた内容は、その授業を受けた本人にしか書けないため、説得力が増します。

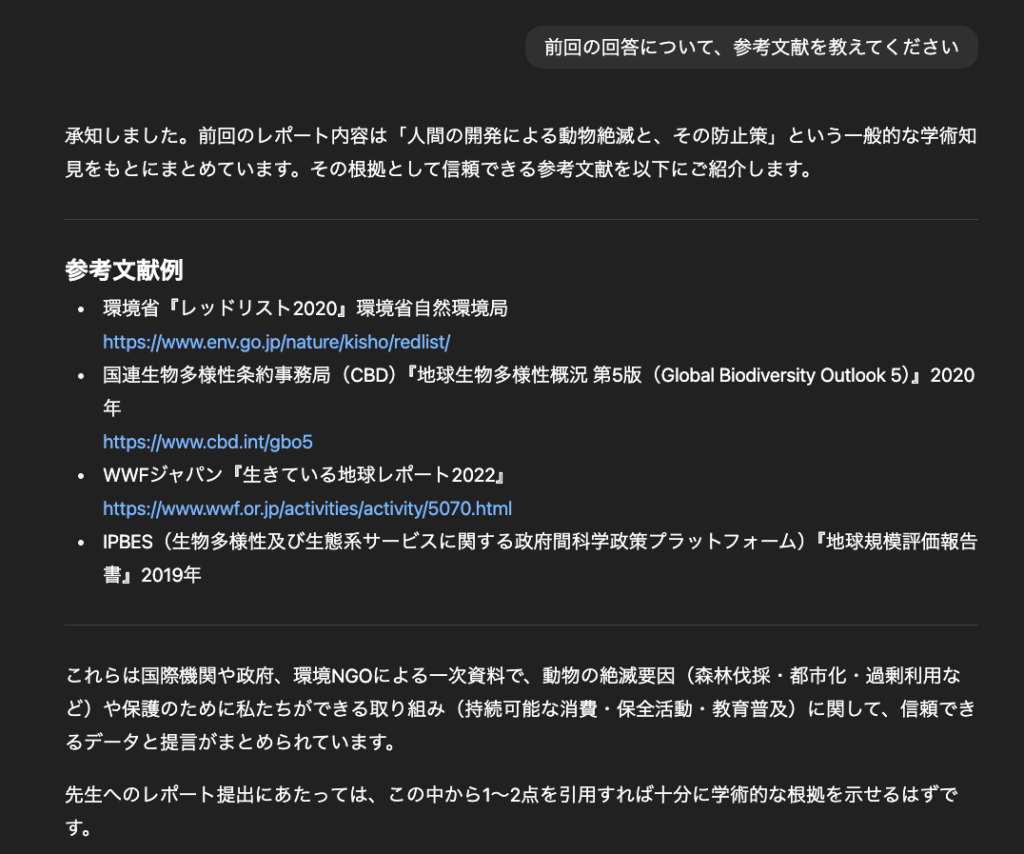

出力内容をファクトチェックする

ChatGPTは事実と異なる情報を、あたかも正しいかのように出力することがあります。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象で、存在しない文献を引用したり、誤った統計データを提示したりすることがあります。

このような誤情報をそのままレポートに載せてしまうと、教員が確認した際に「自分で調べていない」ことが明らかになり、AI利用を疑われる原因になります。また、単純に評価が下がるリスクもあります。

ChatGPTが出力した情報は、必ず一次情報にあたって確認しましょう。特に、固有名詞、数値データ、引用文献については入念なチェックが必要です。

またレポートを書くうえで、参考文献の明記は必須です。

そこで、ChatGPTに生成文に関連する参考文献をいくつか提示してもらいましょう。

参考文献にはWeb上で閲覧可能なものも多く、参考文献として明記したい文献のうち該当する箇所を探し出して示すことで、立派なレポートの完成となります。

下書きやアイデア出しに限定する

ChatGPTの活用を「完成品の作成」ではなく「下書きやアイデア出し」に限定することで、バレるリスクを大幅に減らせます。

具体的には、テーマに対する論点を洗い出してもらう、構成案を提案してもらう、書き出しのヒントをもらう、といった使い方です。その後の本文執筆は自分で行うことで、文章全体があなた自身のものになります。

この方法であれば、AI検出ツールに引っかかる可能性は低くなります。また、多くの大学でも「補助的な利用」は認められているケースがあるため、ルールに抵触しにくいというメリットもあります。ChatGPTを「執筆者」ではなく「アシスタント」として位置づけることがポイントです。

AI検出ツールで事前にセルフチェックする

レポートを提出する前に、自分でAI検出ツールを使ってチェックしておくことも有効な対策です。

無料で使えるツールとしては「GPTZero」「Turnitin」「Copyleaks」などがあります。これらに文章を入力すると、AI生成の可能性がパーセンテージで表示されます。高い数値が出た場合は、その箇所を重点的に書き直すことで、検出リスクを下げられます。

ただし、検出ツールの結果はあくまで目安であり、数値が低くても絶対に安全とは言い切れません。また、大学側が使用するツールと異なる場合もあります。セルフチェックは最終確認として活用し、それだけに頼らず、前述の方法と組み合わせて対策することが重要です。

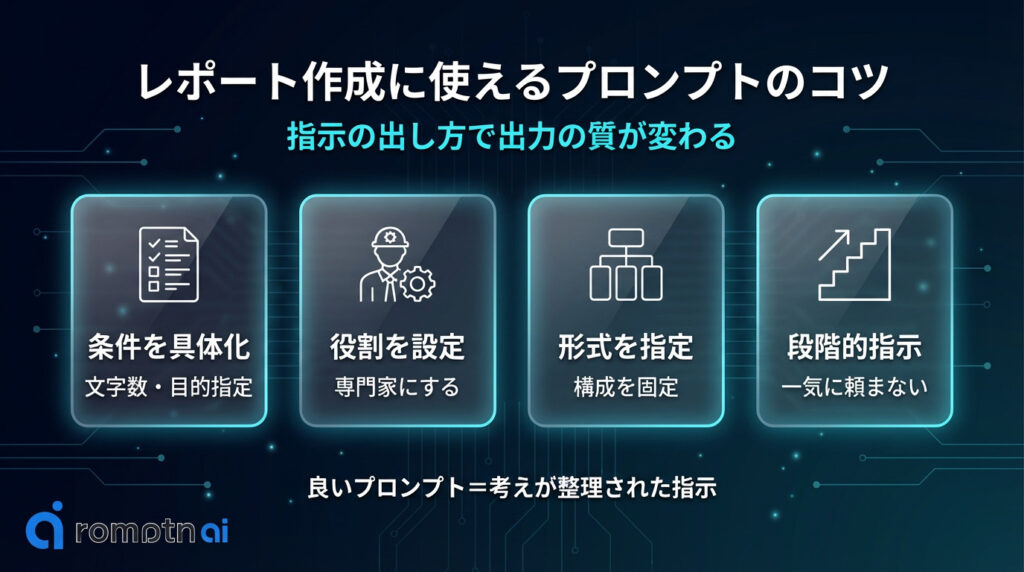

レポート作成に使えるプロンプトのコツ

ChatGPTから良い出力を得るには、プロンプト(指示文)の書き方が重要です。曖昧な指示では一般的な内容しか返ってこないためです。

以下、NGプロンプト例を見てみましょう。

今回は、「人間の開発による動物の絶滅」という内容を取り扱い、「動物を絶滅から守るため、私たちには何ができるのか」というレポートが課されたとします。

NGプロンプト例:「人間の開発による動物の絶滅」についてレポートを作成してください人間の開発による動物の絶滅

序論

近代以降、人類は都市化や農業開発、産業発展を通じて生活の利便性を飛躍的に向上させてきました。しかしその一方で、森林伐採、河川改修、道路建設、鉱山開発といった活動は動物の生息環境を急速に破壊し、多くの種が絶滅の危機に直面しています。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストによれば、絶滅が確認された動物の多くは、人間による環境改変が大きな要因となっています。本レポートでは、人間の開発による動物絶滅の現状と要因、事例、そして今後の課題について考察します。

本論

1. 動物絶滅の主な要因

- 森林伐採と農地拡大

熱帯雨林や草原が大規模に伐採され、農業や牧畜に利用されることで、多くの動物が生息地を失っています。特にアマゾン熱帯雨林では、オランウータンやジャガーなどの生息数が大幅に減少しています。 - 都市化とインフラ開発

道路やダムの建設により、動物の移動経路が断たれ、個体群の孤立化が進行します。その結果、遺伝的多様性が低下し、絶滅リスクが高まります。 - 狩猟と違法取引

開発によるアクセス道路ができることで、人間が野生動物に接近しやすくなり、違法狩猟やペット取引の被害が拡大します。特にアフリカのゾウやサイは象牙や角の密猟で数を減らしています。 - 環境汚染

工業廃棄物や農薬による水質・土壌汚染も生態系に悪影響を与えます。水中の重金属汚染は魚類だけでなく、それを食べる鳥類や人間にも被害を及ぼします。 - 気候変動との複合的影響

開発による温室効果ガスの排出は気候変動を加速させ、動物の生息環境を根本から変化させています。例えば北極圏の氷床減少により、ホッキョクグマは狩猟環境を失いつつあります。

2. 代表的な事例

- ドードー(モーリシャス)

17世紀に人間の開発と外来種導入によって絶滅。航海時代の象徴的な事例。 - タスマニアタイガー(フクロオオカミ)

オーストラリアで家畜被害防止のために駆除され、20世紀初頭に絶滅。開発による人間活動と狩猟圧が重なった例。 - アマゾン熱帯雨林のオランウータン

森林伐採とパーム油農園の拡大により急速に数を減らし、現在は「絶滅危惧種」とされる。

3. 保全への取り組み

- 国際的な条約

ワシントン条約(CITES)により、絶滅危惧種の国際取引を規制。 - 保護区の設定

国立公園や自然保護区を設置し、人間の開発を制限する取り組み。 - 持続可能な開発

SDGs(持続可能な開発目標)に基づき、経済発展と生物多様性の両立を模索。 - 市民レベルの活動

エコツーリズムやフェアトレード商品の普及により、消費者の選択が自然保護につながる動きも広がっている。

結論

人間の開発は文明の発展を支えてきましたが、その代償として数多くの動物を絶滅へと追いやってきました。生態系の破壊は最終的に人間社会にも跳ね返り、食糧問題や気候変動の悪化を招きます。今後は「経済的利益の拡大」と「生物多様性の保全」をいかに両立させるかが最大の課題です。そのためには、国際的な協力だけでなく、私たち一人ひとりが日常の選択を通じて自然環境を守る意識を持つことが不可欠です。

もっともらしい内容ですが、この内容では下記のような問題が発生する恐れがあります。

- 授業内で扱った内容と趣旨がずれたレポートになる可能性

- 文字数やレポート形式の指定を無視したレポートになる可能性

このような事態を防ぐため、プロンプトを書く際は以下のポイントを意識しましょう。

具体的な条件を明示する

「〇〇について教えて」のような漠然とした指示では、一般的で表面的な回答しか得られません。テーマだけでなく、文字数、対象読者、求める深さ、含めたい要素などを具体的に伝えることで、より的確な出力が得られます。

条件が具体的であればあるほど、ChatGPTはあなたが求めている内容を正確に理解できます。最初に条件を整理してからプロンプトを書く習慣をつけましょう。

役割を与える

ChatGPTに特定の役割を設定すると、その分野に特化した視点や専門的な表現で回答してくれるようになります。「あなたは〇〇の専門家です」と前置きするだけで、出力の質が大きく変わります。

レポートの分野に応じて適切な役割を設定することで、より学術的で深みのある内容を引き出せます。また、想定読者を伝えることで、難易度の調整も可能です。

出力形式を指定する

どのような形式で出力してほしいかを明確に指定すると、後の編集作業が楽になります。「箇条書きで」「序論・本論・結論の構成で」「表形式で比較して」など、目的に応じた形式を指示しましょう。

特にレポートの場合は、構成を指定することで論理的な流れを持った文章を得やすくなります。また、各セクションの文字数配分まで指定すると、よりバランスの取れた出力になります。

段階的に指示する

一度にすべてを求めるのではなく、段階を分けて指示することで出力の精度が上がります。「まず構成案を出して」「次にその構成に沿って本文を書いて」「最後に改善点を指摘して」のように、ステップを踏んで進めましょう。

この方法は、各段階で出力内容を確認・修正できるため、最終的な完成度が高くなります。また、途中で方向性を変えたい場合にも柔軟に対応できます。

レポートの各段階で使えるプロンプト・テンプレート

ここでは、レポートを段階的に作成する場合に使えるプロンプトのテンプレートをご紹介します。必要な内容を補充しながら使ってみてください。

テーマのアイデア出し用プロンプト

レポートのテーマが漠然としている場合や、切り口に悩んでいる場合に使えるプロンプトです。

【プロンプト例】

私は大学で「〇〇学」を学んでいます。

「△△」というテーマでレポートを書く予定ですが、どのような切り口や論点が考えられますか?

以下の条件を踏まえて、5つ提案してください。

・文字数:2000字程度

・求められていること:自分の意見を述べる

・授業で扱った内容:□□、■■このプロンプトで複数の切り口を得た後、自分が最も書きやすい、または興味のあるものを選ぶと良いでしょう。

構成案の作成用プロンプト

テーマが決まったら、次は構成を考えます。いきなり本文を書くのではなく、まず骨組みを作ることで論理的なレポートに仕上がります。

【プロンプト例】

以下のテーマでレポートの構成案を作成してください。

・テーマ:「〇〇〇〇」

・文字数:2000字

・構成:序論・本論・結論

・含めたい内容:△△の観点、□□との比較

各セクションで書くべき内容を簡潔に示してください。出力された構成案は、自分の主張や授業内容と照らし合わせて調整しましょう。

下書き作成用プロンプト

構成が固まったら、下書きを作成します。ここで得た文章はあくまで叩き台として扱い、必ず自分で書き直すことが前提です。

【プロンプト例】

以下の構成に沿って、レポートの下書きを作成してください。

【テーマ】〇〇〇〇

【構成】

1. 序論:問題提起と本レポートの目的

2. 本論①:△△について

3. 本論②:□□について

4. 結論:まとめと自分の見解

【条件】

・文字数:各セクション300〜400字程度

・文体:である調

・学術的な表現を使用すること出力後は、自分の意見や授業で学んだ内容を加えて、オリジナリティのある文章に仕上げてください。

添削・改善用プロンプト

自分で書いた文章をブラッシュアップしたいときに使えるプロンプトです。

【プロンプト例】

以下の文章を添削してください。

改善点があれば具体的に指摘し、修正案を提示してください。

【確認してほしいポイント】

・論理の流れに飛躍がないか

・文法や表現の誤りがないか

・より適切な言い換えがあるか

【文章】

(ここに自分で書いた文章を貼り付ける)大幅に書き換えてもらうのではなく、あくまで改善点の指摘にとどめてもらうことで、自分の文章を活かしながら質を高められます。

参考文献・資料の調査用プロンプト

レポートに使えそうな文献や資料の候補を探すときに使えます。ただし、ChatGPTが出力する情報には誤りが含まれる可能性があるため、必ず自分で実在を確認してください。

【プロンプト例】

「〇〇〇〇」というテーマでレポートを書いています。

参考になりそうな書籍や論文、調査データを5つ程度教えてください。

・日本語の資料を優先

・できるだけ近年のものを優先

・それぞれ簡単な概要も添えてください出力された文献は、大学の図書館データベースやCiNii、Google Scholarなどで実際に存在するか確認した上で使用しましょう。

ChatGPTの利用がバレた場合のリスク

ここでは、大学等でChatGPTの利用がバレた場合のリスクについて解説します。

成績評価への影響

ChatGPTの不正利用が発覚した場合、最も直接的な影響は成績評価に現れます。多くの大学では、AI利用が認められていない課題でChatGPTを使用した場合、そのレポートは不合格となります。

軽度の場合は当該レポートのみが0点となりますが、悪質と判断された場合はその科目全体の単位が取り消されることもあります。必修科目であれば卒業時期が遅れる原因にもなりかねません。

また、一度不正が記録されると、同じ教員の他の科目や、過去に提出したレポートまで疑いの目で見られる可能性があります。

懲戒処分を受ける可能性

大学によっては、AI利用による不正行為に対して厳しい懲戒処分を設けているところがあります。処分の内容は大学や状況によって異なりますが、一般的には以下のような段階があります。

- 厳重注意・訓告:口頭または文書での注意

- 停学処分:一定期間の学業停止

- 退学処分:最も重い処分で、悪質なケースや繰り返しの違反に適用

特に、複数の科目で不正が発覚した場合や、他の学生にも同様の行為を勧めていた場合は、重い処分につながりやすくなります。処分歴は学内記録に残るため、奨学金の審査や留学選考にも影響する可能性があります。

信頼関係の損失

見落としがちですが、教員や周囲からの信頼を失うことも大きなリスクです。一度不正行為が発覚すると、その後のレポートや発言に対しても「本当に自分でやったのか」という疑念を持たれやすくなります。

ゼミや研究室に所属している場合は、指導教員との関係が悪化することで、卒業論文の指導や推薦状の作成に影響が出ることも考えられます。大学生活は人間関係の上に成り立っている部分も多いため、信頼の損失は想像以上に長く尾を引くことがあります。

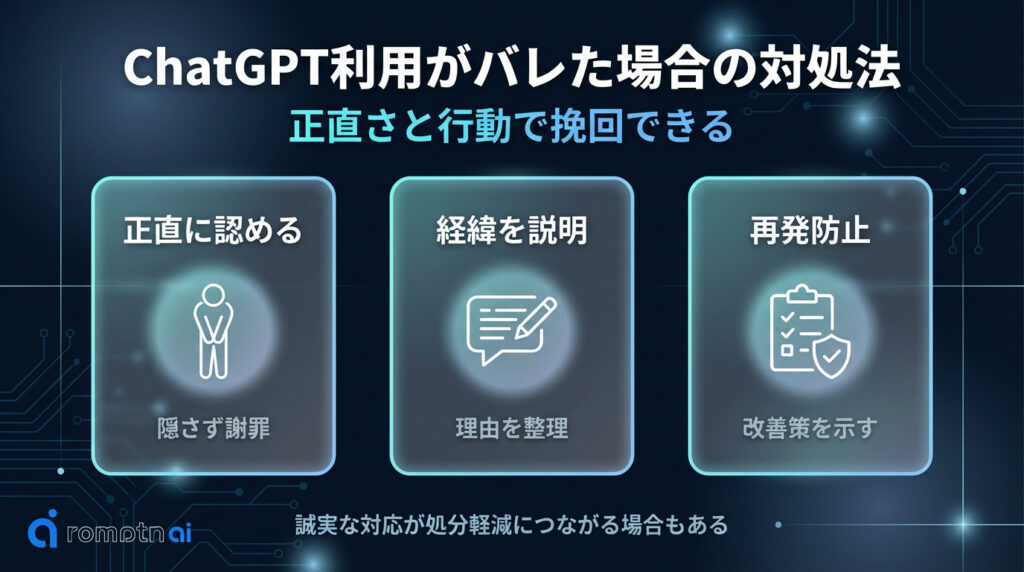

ChatGPTの利用がバレた場合の対処法

ChatGPTを使ってレポートを作成したことがバレてしまった場合はどう対応するのが適切でしょうか。

ここではバレてしまった時の最適な対処法について解説します。

正直に認めて謝罪する

万が一ChatGPTの利用がバレてしまった場合、最も重要なのは正直に認めて謝罪することです。言い逃れや嘘をつくと、発覚した際にさらに重い処分を受ける原因になります。

謝罪の際は、以下の点を誠実に伝えましょう。

- 不正を認め、反省していること

- なぜそのような行為に至ったかの経緯

- 二度と繰り返さないという意思

教員も人間です。正直に反省の姿勢を見せることで、処分が軽減されたり、再提出の機会を与えられたりするケースは少なくありません。逆に、明らかな証拠があるにもかかわらず否定し続けると、心証が悪化し、より厳しい対応を取られる可能性があります。

再発防止策を示す

謝罪とあわせて、今後どのように改善するかを具体的に示すことも重要です。単に「もうしません」と言うだけでなく、具体的な再発防止策を伝えることで、反省の本気度が伝わります。

たとえば、以下のような内容を伝えると効果的です。

- 時間管理を見直し、余裕を持ってレポートに取り組む

- わからないことがあれば、AIに頼る前に教員やTAに相談する

- 大学のライティングセンターやサポート制度を活用する

これらの姿勢を見せることで、教員から再挑戦の機会をもらえる可能性が高まります。失敗を次に活かす姿勢は、大学生活だけでなく社会に出てからも求められる重要なスキルです。

ChatGPTでレポートを作成した際に注意すべきこと

ChatGPTはレポート作成において強力なツールですが、その利用にはいくつかの重要な注意点が存在します。

著作権侵害のリスクがある

ChatGPTを利用してレポートを作成する際には、著作権侵害のリスクにも注意を払う必要があります。

最も注意すべきは、参考文献や出典を明記せずにレポートを提出する行為です。これは剽窃とみなされ、学術の世界では極めて重大な不正行為にあたりかねません。

ChatGPTは学習データに基づき文章を生成し、情報元となった情報源を明示してくれるものの、意図せず他者が執筆した文章と酷似してしまう可能性もゼロではありません。

剽窃リスクを回避するためにはAIが生成した文章を鵜呑みにせず、必ず自分自身で情報の裏付けを取り、適切な形で出典や参考文献を明記する作業が不可欠です。

自分の学びや成果にならない場合がある

ChatGPTにレポート作成を「丸投げ」してしまうと、本来得られるはずだった自身の学びや成長の機会を失うことになりかねません。

レポート課題の本来の目的は与えられたテーマについて深く調査し、論理的に考察を組み立て、自身の言葉で表現する能力を養うことにあります。

仮に単位を取得できたとしても、学習や研究という本来の目的を見失ってしまう恐れがあります。

ChatGPTはあくまで情報収集や構成案の作成、文章表現の洗練などを手助けする「補助ツール」として捉える意識が大切です。

AIとの対話を通じて自分の思考を深め、最終的な成果物は自分自身で作り上げるという姿勢を持つことで、ツールの利便性と自己の成長を両立させられます。

まとめ

本記事では、ChatGPTを使ったレポート作成がバレるリスクとその対策、そして正しい活用方法について解説しました。

ChatGPTは便利なツールですが、使い方を誤ると学業上の大きなトラブルにつながりかねません。一方で、適切に活用すればレポートの質を高め、学習効率を向上させる強力なアシスタントになります。

大切なのは、ChatGPTに「丸投げ」するのではなく、あくまで補助ツールとして位置づけ、最終的な成果物は自分自身の力で仕上げるという姿勢です。

- ChatGPTで書いたレポートはバレる可能性がある:AI検出ツールの導入が進んでおり、ChatGPT特有の文章パターンは教員にも見抜かれやすい

- 大学ごとにルールが異なる:全面禁止の大学は少なく、条件付きで利用を認めるケースが多いため、事前に所属大学の方針を確認することが重要

- バレないためには自分の手を加える:出力をそのまま使わず、自分の言葉で書き直し、意見や実体験を加え、ファクトチェックを行う

- プロンプトの工夫で出力の質が変わる:具体的な条件の明示、役割の付与、出力形式の指定、段階的な指示がポイント

ただし、レポート作成のためのChatGPTの使用は自己責任でお願いいたします。

Romptnでは他にもAIに関する記事を執筆していますので、ぜひご覧ください。