Googleの画像生成AI「Nano Banana(ナノバナナ)」で作った画像、仕事や副業で使いたいですよね!

結論から言うと、Nano Bananaは商用利用できます!ただし、無料版か有料版か、どのプラットフォームから使うかによって、安全性や規約が大きく変わるんです。

特に知っておきたいのがこの3点。

- 無料版はデータがAI学習に使われる可能性がある

- ウォーターマーク(SynthID)の削除は規約違反

- 著作権侵害などのトラブルは利用者の責任になる

さらに2025年11月には最新モデル「Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)」も登場し、より高精度な画像生成が可能になっています。

「せっかく作った画像が規約違反だった…」なんてことにならないよう、この記事ではGoogleの公式規約をもとに、Nano Banana/Proの商用利用ルールを初心者の方にもわかりやすく解説していきますね。

内容をまとめると…

- Nano Banana/Proは商用利用可能だが、利用経路ごとに規約や条件が異なる

- 商用利用では透かし・権利侵害・プライバシー・品質のリスク管理が必須

- 広告・EC・SNS・アプリ統合など幅広い商用シーンで活用できる

- 画像生成AIを使いこなして、収入に繋げるならまずは基礎から実践に活きる応用まで生成AIのプロに無料で教わるのがおすすめ!

さらに副業で収入を得たり、昇進・転職などに役立つ生成AI活用スキルを学びたい方は完全無料の生成AIセミナーに参加するのがおすすめです。

romtpn ai 編集部が厳選した中で、最もおすすめしたいSHIFT AIのセミナーなら今だけ期間限定で、 「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個のすぐに月収10万円UPを目指すための超有料級資料を無料配布中です。

まずは無料受取期間が終わる前に、お気軽に下記のボタンからフォームを入力して無料特典を受け取ってください!

\ 累計受講者10万人突破 /

※最新モデル「Nano Banana Pro」について、下記記事で詳しく解説しています!

Nano Banana(Pro)は商用利用できる?【結論】

結論から言うと、Nano BananaとNano Banana Proの画像は商用利用できます!

ただし、どのプラットフォームから使うかで安全性が大きく変わるんです。

Googleの公式見解では、商用利用なら「Google Workspace with Gemini」か「Vertex AI」を使ってくださいと明言されています。無料版やGeminiアプリでも使えないわけではないのですが、ビジネス用途ではリスクがあるので注意が必要です!

特に知っておきたいのがこの3つ。

- 無料版はアップロードデータがAI学習に使われる可能性がある

- Google Workspace/Vertex AI以外は公式の補償対象外

- 透かし(ウォーターマーク)の扱いがプラットフォームで異なる

「せっかく作った広告素材が規約違反だった…」なんてことにならないよう、プラットフォームごとの違いを詳しく見ていきましょう!

【一目でわかる】プラットフォーム別の商用利用条件

Nano Banana/Proは複数のサービスから使えますが、商用利用の安全性は全然違います!まずは比較表で確認してみましょう。

| プラットフォーム | 商用利用 | 透かし表示 | 料金 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| Google AI Studio | △ | 不可視透かしのみ | 無料 | プレビュー版のため推奨されない |

| Geminiアプリ(Web版) | △ | 可視+不可視 | 無料 | プレビュー版のため推奨されない |

| Google Workspace with Gemini | ◎ | 可視+不可視 | 有料 | 公式推奨 |

| Vertex AI | ◎ | 不可視透かしのみ | 有料 | 公式推奨(企業向け) |

| Gemini API | △ | 不可視透かしのみ | 従量課金 |

Google公式が商用利用を認めているのはどこ?

2025年9月12日に公開されたGoogle公式noteで、商用利用の条件がはっきり示されました!

公式の発表によると、

広告利用含む商業利用でNano bananaを利用する場合は、Google Workspace with Gemini もしくは Vertex AI をご利用ください。

https://note.com/google_gemini/n/n1afcbf4d5275

つまり、ビジネスで安心して使えるのはこの2つだけということですね。

2025年11月にリリースされたNano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)についても、この方針が継続適用されると考えられます。むしろProは「正式リリース版」なので、通常版(プレビュー版)よりも信頼性が高く、大規模ビジネスにも向いていますよ!

※Nano Banana Proの新機能や通常版との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

無料版での商用利用が推奨されない3つの理由

「無料で使えるなら、それで商用利用してもいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!

無料版(GeminiアプリやAPI無料枠)には、ビジネスで使うにはリスクが大きすぎる問題があるんです。

理由①:アップロードデータがAI学習に使われるため

無料版を使うと、あなたがアップロードした画像や生成した内容が、Googleの機械学習に利用される可能性があります。

Gemini APIの利用規約には、こう明記されています。

本無料サービスを使用する場合、Google は使用者が本サービスに送信したコンテンツと生成された回答を使用し、Google のプライバシー ポリシーに従って、Google のプロダクト、サービス、機械学習技術の提供、改良、開発を行います。

https://ai.google.dev/gemini-api/terms?hl=ja

つまり、こんなケースでは大問題になる可能性が…!

- 企業の未発表商品画像を元に生成 → 情報漏洩リスク

- 顧客の写真を加工 → プライバシー侵害の恐れ

- クライアントのロゴを含む素材作成 → 機密情報の流出

一方、有料版(Workspace/Vertex AI)では学習利用がオプトアウト(拒否)できるので、企業案件でも安心なんです!

理由②:品質保証(SLA)がない

通常版Nano Bananaは2026年1月時点で「プレビュー版」として提供されています。プレビュー版には以下の制限があるんです。

- 突然のサービス停止があっても保証なし

- 予告なく仕様変更される可能性あり

- 問題発生時のサポートが限定的

たとえば、「明日の広告キャンペーンで使う予定だったのに、急にエラーで使えなくなった」なんてことが起きても、Googleは責任を負わないということです…。

ビジネスで継続的に使うなら、SLA(品質保証契約)があるGoogle Workspace or Vertex AIが鉄則ですね!

理由③:著作権侵害時の補償がない

Google Workspace/Vertex AIには、生成画像が第三者の権利を侵害した場合の補償制度があります。

Google Cloud公式ドキュメントには、こう記載されています。

If you are challenged on copyright grounds, we will assume responsibility for the potential legal risks involved.

(著作権上の理由で異議が申し立てられた場合、それに伴う潜在的な法的リスクについては当社が責任を負います)

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/protecting-customers-with-generative-ai-indemnification

つまり、万が一のトラブル時にGoogleが守ってくれるわけですね。

一方、無料版やGeminiアプリにはこの補償制度がありません。もし生成した画像が誰かの著作権を侵害していたら、訴えられるのはあなた自身です…!

実際のところ、無料版で商用利用している人はいる?

正直に言うと、YouTube収益化動画のサムネイルや個人ブログのアイキャッチなど、無料版を商用利用しているケースは多数あります。

Google側も「商用利用禁止」とは明記していないので、完全にNGというわけではないんです。

ただし、前述のリスクを理解した上で、自己責任での利用になる点は必ず押さえておきましょう!

以下のような小規模な用途なら、無料版でも大きな問題になりにくいと考えられます。

一方、以下のような用途では必ずGoogle Workspace or Vertex AIを選ぶべきです。

「どこまでが安全か」という明確な線引きはありませんが、規模が大きくなるほど、公式推奨のプラットフォームを選ぶべきということですね。

Nano Banana/Proの基本情報と最新アップデート

Nano Banana(ナノバナナ)は、Googleが開発した画像生成・編集AIモデルの愛称です。正式名称は「Gemini 2.5 Flash Image Preview」ですが、社内コード名の「nano-banana」が親しまれて、そのまま通称として定着したんですね!

2025年8月にリリースされて以来、SNSで「2Dイラストが立体フィギュア風になる」機能が大バズりして、一気に注目を集めました。特にアニメキャラやVTuberのイラストを立体化する使い方が流行し、多くのクリエイターが活用しています。

Nano Bananaの最大の特徴は、キャラクターの一貫性を保ったまま、背景やポーズを変えられる点です。従来の画像生成AIでは「同じキャラのはずなのに顔が全然違う…」なんてことがよくありましたが、Nano Bananaなら服装を変えても、角度を変えても、同一人物として自然に生成してくれるんです!

主な機能はこんな感じ。

SNS投稿用の画像やブログのアイキャッチ、ちょっとしたデザイン素材を作るのに便利で、無料でも使えるのが大きな魅力ですね!

※Nano Bananaの詳しい使い方については、こちらの記事で解説していますので、合わせてチェックしてみてください。

【2025年11月】Nano Banana Proが登場!何が変わった?

2025年11月、さらに高性能なNano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)が正式リリースされました!

通常版が「プレビュー版」として提供されているのに対し、Proは正式リリース版という位置づけです。これは商用利用を考える上でも重要なポイントになりますよ!

両者の主な違いを表にまとめてみました!

| 項目 | Nano Banana | Nano Banana Pro |

|---|---|---|

| ベースモデル | Gemini 2.5 Flash | Gemini 3 Pro |

| 位置づけ | 高速・カジュアル向け | 高品質・プロ向け |

| テキスト描画 | 基本的な英語テキスト | 日本語含む多言語対応・長文も正確 |

| 画像合成 | 最大6枚 | 最大14枚 |

| キャラクター一貫性 | 限定的 | 最大5人まで高精度維持 |

| 解像度 | 標準解像度 | 2K・4K対応 |

| クリエイティブ制御 | 基本的な編集機能 | 照明・カメラアングル・カラーグレーディング等の詳細制御 |

特に日本語テキストの描画精度が大幅に向上したのが注目ポイント!従来のAI画像生成では「日本語を入れると文字が崩れる…」という悩みがありましたが、Proならポスターのキャッチコピーや漫画のセリフもほぼ完璧に生成できるんです。

たとえば、こんな使い方ができます。

- 広告バナー:日本語のキャッチコピー入りで一発生成

- 漫画制作:セリフ入りのコマを自動作成

- プレゼン資料:図解に日本語テキストを正確配置

また、画像合成が最大14枚に増えたことで、複雑な構図やコラージュ作品の制作もスムーズになりました!

※Nano Banana Proの詳しい使い方や料金プランについては、下記記事で解説していますので合わせてチェックしてみてくださいね。

他の画像生成AIと何が違う?Nano Bananaを選ぶ理由

「Midjourneyやstable Diffusionもあるのに、なぜNano Bananaなの?」と思う方もいるかもしれません。

Nano Bananaの強みは、日本語プロンプトの理解力とキャラクター一貫性にあります!

代表的な画像生成AIとの比較を作ってみました。

| サービス | 得意分野 | 日本語対応 | 商用利用 |

|---|---|---|---|

| Nano Banana Pro | キャラ一貫性・日本語テキスト | ◎ | 条件付きで◎ |

| Midjourney | 芸術的な表現 | △(英語推奨) | ◎ |

| DALL-E 3 | 写実的な生成 | ○ | ◎ |

| Stable Diffusion | カスタマイズ性 | △ | ◎ |

特に「同じキャラの表情違いを5パターン作りたい」といった用途では、Nano Banana Proが圧倒的に便利です。漫画やVTuberモデル、SNS用のキャラクター展開など、日本のクリエイター文化にマッチした機能が充実しているんですね!

また、Googleエコシステムとの統合も大きなメリット。Google WorkspaceやGoogle スライドから直接使えるので、プレゼン資料作りがめちゃくちゃスムーズになりますよ😊

※詳しくは、こちらもチェックしてみてください!

どこから使える?提供プラットフォーム一覧

Nano BananaとNano Banana Proは、用途に応じて複数の方法でアクセスできます。

| プラットフォーム | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| Geminiアプリ | 最も手軽・無料でも可 | 個人の趣味・試し使い |

| Google Workspace | ビジネス統合・商用◎ | 企業の公式利用 |

| Vertex AI | 大規模開発向け・API | システム統合 |

| Google AI Studio | 開発者向け試作環境 | プロトタイピング |

| Gemini API | 従量課金・自社アプリ統合 | アプリ開発 |

この中で、商用利用が公式に推奨されているのはGoogle Workspace with GeminiとVertex AIだけです。

それぞれのプラットフォームで商用利用のルールが大きく違うので、次のセクションで詳しく見ていきましょう。

利用経路別のNano Banana商用利用ルール

Nano BananaとNano Banana Proは、複数のプラットフォームから利用できますが、商用利用の安全性はプラットフォームごとに全く違います。

ここでは、各利用経路の特徴と商用利用のルールを詳しく見ていきましょう!

①【最推奨★★★★★】Google Workspace with Gemini

Google Workspace with Geminiは、ビジネス向けのGoogle Workspace(Gmail、Googleドキュメント、スプレッドシートなど)に、Geminiの画像生成機能が統合されたサービスです。

たとえば、Googleスライドで直接Nano Bananaを呼び出して、プレゼン資料にオリジナル画像を挿入できるんです!わざわざ別のツールを開く必要がないので、作業効率が大幅にアップしますよ。

商用利用のルールは、以下の通りです。

企業の公式広告・マーケティング素材を作る人やクライアントワークで画像を納品するデザイナーにおすすめのツールです。

②【推奨★★★★★】Vertex AI

Vertex AIは、Googleが提供する企業向けの機械学習プラットフォームです。Nano BananaをAPI経由で自社のアプリやWebサービスに組み込めるのが特徴!

たとえば、不動産サイトで「理想の部屋イメージを生成する」機能や、ECサイトで商品画像のバリエーションを自動生成するといった使い方ができます。

商用利用のルールは、以下の通りです。

AI画像生成機能を自社サービスに組み込みたい開発者や、大規模なシステム統合を考えている企業におすすめのツールです。

③【要確認★★★☆☆】Gemini API有料枠/Google AI Studio(課金後)

Gemini APIは、開発者向けのAPI接続サービスです。Google AI Studioは、そのAPIを手軽に試せるWeb版の開発環境ですね。

どちらもCloud請求先アカウントの有効化(課金設定)をすれば、Nano Banana Proを利用できます。

商用利用のルールは、以下の通りです。

個人事業主やスタートアップで、コストを抑えたい人やプロトタイピングや小規模開発を行う開発者におすすめのツールです。

④【非推奨★☆☆☆☆】Geminiアプリ(無料・Plus・Pro・Ultra)

Geminiアプリは、ブラウザやスマホから誰でも手軽に使えるGoogle公式のAIチャットサービスです。Nano BananaもGeminiアプリから利用できます。

無料ユーザーでも月に一定回数まで使えるので、「ちょっと試してみたい」という人には最適ですね!

商用利用のルールは、以下の通りです。

個人ブログのアイキャッチ画像やSNS投稿用の画像(Instagram/X/TikTokなど)での使用目的であれば十分なツールです。

「YouTubeのサムネイルに使いたいんだけど…」という質問が多いので補足すると、完全NGではないがグレーゾーンです。

実際、多くのYouTuberが無料版で生成した画像をサムネに使っていますが、公式には推奨されていません。気になる方は有料プラン(Google Workspace)を選ぶのが安心ですね!

ウォーターマーク(透かし)の扱い方

「透かしがあるから商用利用できないんじゃないの?」という疑問を持っている方も多いですよね。

実は、この認識は誤解なんです!ここでは、Nano Banana/Proの透かしについて詳しく解説していきます。

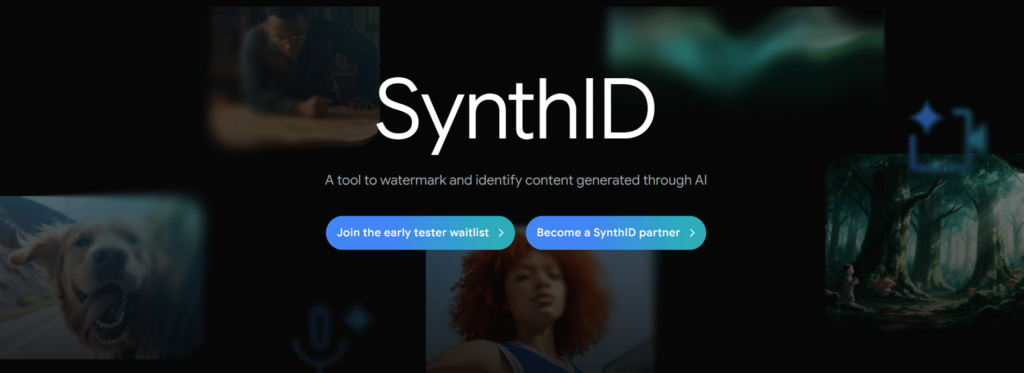

SynthID(不可視透かし)とは?

Nano Banana/Proで生成されたすべての画像には、SynthIDという不可視のデジタル透かしが自動的に埋め込まれます。

SynthIDは、Google DeepMindが開発した技術で、以下のような特徴があります。

- 肉眼では見えない: 画像を見ても透かしの存在は分かりません

- 専用ツールで検出可能: AI生成画像かどうかを判別できます

- 編集に強い: リサイズや色調調整、圧縮などの編集後でも検出できます

- 目的: AI生成画像であることの証跡を残すため

「じゃあ、どうやって確認するの?」という疑問があると思いますが、GoogleのAbout this Image(この画像について)ツールや、Google DeepMind公式の検出ツールで確認できます。

なぜSynthIDが必要なの?

「なんでわざわざ透かしを入れるの?」と思うかもしれませんが、これには重要な理由があるんです。

最近、AIで生成した画像が本物の写真と見分けがつかないことが社会問題になっていますよね。たとえば、

- フェイクニュース:実在しない事件の「証拠写真」が拡散

- 詐欺広告:AI美女の画像で商品を宣伝

- なりすまし:有名人そっくりの画像で誤認させる

こうした問題を防ぐため、Googleは「この画像はAIが作ったものですよ」という証明を残すために、SynthIDを義務化したんです。つまり、商用利用を制限するための透かしではなく、社会的な信頼性を守るための技術ということですね!

可視マーク(画像右下のロゴ)は削除してもいい?

Geminiアプリで画像を生成すると、画像の右下に小さなGeminiマーク(ひし形のロゴ)が表示されます。

「このマークって消しちゃダメなの?」と気になっている方も多いと思いますが、実はこのマークとSynthID(不可視透かし)は別物なんです!

画像右下に表示されるマークは、UI上で「AI生成の印」として表示されているもので、透かし(SynthID)そのものではありません。

そのため、このマークをトリミングで削除しても規約違反にはなりません!

なぜなら、本当の透かし(SynthID)は画像データ内部に不可視の形で埋め込まれているため、表面的なマークを消しても透かし自体は残っているからです。

ただし、以下の点には注意が必要です。

| ✅ 削除してOK | ・画像右下の可視マーク(✨)をトリミングで消すこと ・通常の画像編集(リサイズ、色調整、圧縮など) |

| ❌ 削除はNG | 内部のSynthID(不可視透かし)を特殊な処理で削除・改ざんすること |

つまり、見た目のマークは消してもOKだけど、内部データはいじっちゃダメということですね!

企業利用では注意が必要!

規約上は削除OKですが、企業のコンプライアンス基準によっては「ロゴを残すべき」と判断されるケースもあります。

たとえば、こんな場合です。

| ❌ 化粧品メーカーの広告 | ・AIで生成した「肌が綺麗な女性」の画像からロゴを消して広告に使用 ・「実際の商品効果ではないのに、AIで生成した理想図を実写のように見せた」として景品表示法(優良誤認)で問題視される可能性 |

| ❌ 報道・ドキュメンタリー | ・記事のアイキャッチで、ロゴを消したAI画像を使用 ・読者が「現場の写真」と勘違いし、「フェイクニュースに近い手法」と批判されるリスク |

つまり、ロゴを消したことで「AI生成画像であることを隠蔽した」と捉えられる可能性があるんです。

業務で使用する際は、念のため自社またはクライアントのガイドラインや法務担当者に確認することをおすすめします!

ロゴマークなしの画像を生成する方法

「最初からロゴが入っていない画像が欲しい!」という場合、実は方法があります!

1つは、API経由で生成することで2つは、Adobe Firefly経由でNano Bananaを使うことです。

Adobe Fireflyというツールでは、Nano Bananaモデルを選択して透かしなし画像を生成できます。

ただし、この方法には注意点があります。

⚠️Google Workspace/Vertex AIの「著作権侵害時の補償制度」は対象外になります!

つまり、万が一のトラブル時にGoogleが守ってくれないということです。ビジネスで使う場合は、リスクを理解した上で利用しましょう。

※Adobe Fireflyの使い方については、下記記事で詳しく解説しています。

結論として、透かしの有無は商用利用の可否には直接関係ありません。

重要なのは、以下の3点です。

- どのプラットフォームを使っているか

- 利用規約を守っているか

- 第三者の権利を侵害していないか

といった点です。「透かしがあるから使えない」と誤解せず、正しいルールを理解して活用しましょう!

Nano Bananaを商用利用する際に気をつけるべき法的リスク

Nano Banana/Proを商用利用する際は、「使える・使えない」だけでなく、運用上のリスクや注意点をしっかり理解しておくことが大切です!

ここでは、実際にビジネスで使う際に注意すべきポイントを詳しく解説していきます。

①著作権法:既存作品の模倣に注意

著作権法は、創作的な表現(絵画・写真・イラスト・音楽など)を保護する法律です。

AI生成画像でも、以下のようなケースでは著作権侵害になる可能性があります。

「〇〇風」「△△っぽい」といった曖昧なプロンプトが最も危険です。AIは学習データから類似表現を引っ張ってくるため、意図せず既存作品に似てしまうリスクが高いんです。

実際に2024年2月、中国の裁判所では「ウルトラマン」に酷似した画像を生成するAIサービス事業者に対し、著作権侵害を認定し賠償金の支払いが命じられました。

また、株式会社バンダイも公式サイトで以下のように注意喚起を行っています。

「生成された画像によっては、SNS等への投稿が著作権侵害等の違法性が疑われる場合もございます。投稿にあたりましては、十分ご注意いただきますようお願いいたします」

https://www.bandai.co.jp/press/2025/250916.php

その際は、以下のような対策を取ってください。

- 既存キャラクターやブランド名をプロンプトに入れない

- 生成した画像が既存作品に似ていないか、社内で確認フローを設ける

- プロンプトと出力結果の記録を残しておく

- 心配な場合は法務部門や専門家に相談する

Google側の規約でも「生成物の使用責任はすべて利用者にある」と明記されているため、もし権利侵害があった場合の責任はユーザー側になります。

②商標法:ロゴ・ブランドの類似に注意

商標法は、企業やブランドを識別するロゴ・図形・文字・配色などを保護する法律です。

AI生成画像でも、以下のケースでは商標権侵害のリスクがあります。

商標権の怖いところは、「似ている」だけで侵害になる可能性がある点です。「同じじゃないから大丈夫」では済まないんですね…。

- ブランド名・企業名をプロンプトに入れない

- 商標データベースで事前確認:特許庁の商標検索

- ロゴやマークが映り込んでいないかチェック

- 公的シンボルも避ける

③意匠法:製品デザイン・UIの類似に注意

意匠法は、工業製品のデザインや、アプリ・Webサイトの画面デザイン(GUI)を保護する法律です。

特に注意が必要なのが、こんなケースです。

「虫眼鏡の検索ボタン」や「シンプルな矢印」といった汎用的なデザインなら問題ありませんが、独自性の高いデザインが偶然生成されてしまうと、意匠権侵害になる可能性があります。

- プロダクト固有の形状を避ける

- UIは汎用的なデザインに留める

- 意匠登録されているか確認:特許庁の意匠検索

④肖像権・パブリシティ権:人物画像の取り扱い

肖像権は、個人の顔や姿を無断で公開・利用されない権利です。さらに、有名人の場合はパブリシティ権(顧客吸引力の保護)も発生します。

たとえAIで生成した架空の顔でも、特定の人物と誤認される可能性があれば、肖像権侵害になり得ます。

- 他人の顔写真は使わない

- 完全に架空の顔を生成

- 有名人の名前をプロンプトに入れない

⑤「AIが作った」では責任逃れできない

Google規約にも、こう明記されています。

Google がそのコンテンツに対する所有権を主張することはありません。

出典:Google利用規約

つまり、生成物の利用責任はすべてユーザーにあるということです。

実際、中国のウルトラマン事件では、AIサービス提供者ではなく、AI画像を利用した側が訴えられました。「AIが勝手に作ったから知らない」という言い訳は通用しません。

法的リスクは「知らなかった」では済まされません。

特に企業の公式利用や大規模キャンペーンでは、必ず法務チェックを経てから使用しましょうね!

Nano Banana(Pro)の商用利用シーン

ここからは、Nano Banana/Proが実際にどんなビジネスシーンで活用できるのか、具体的な事例を紹介していきます!

「商用利用はできるけど、実際どう使えばいいの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

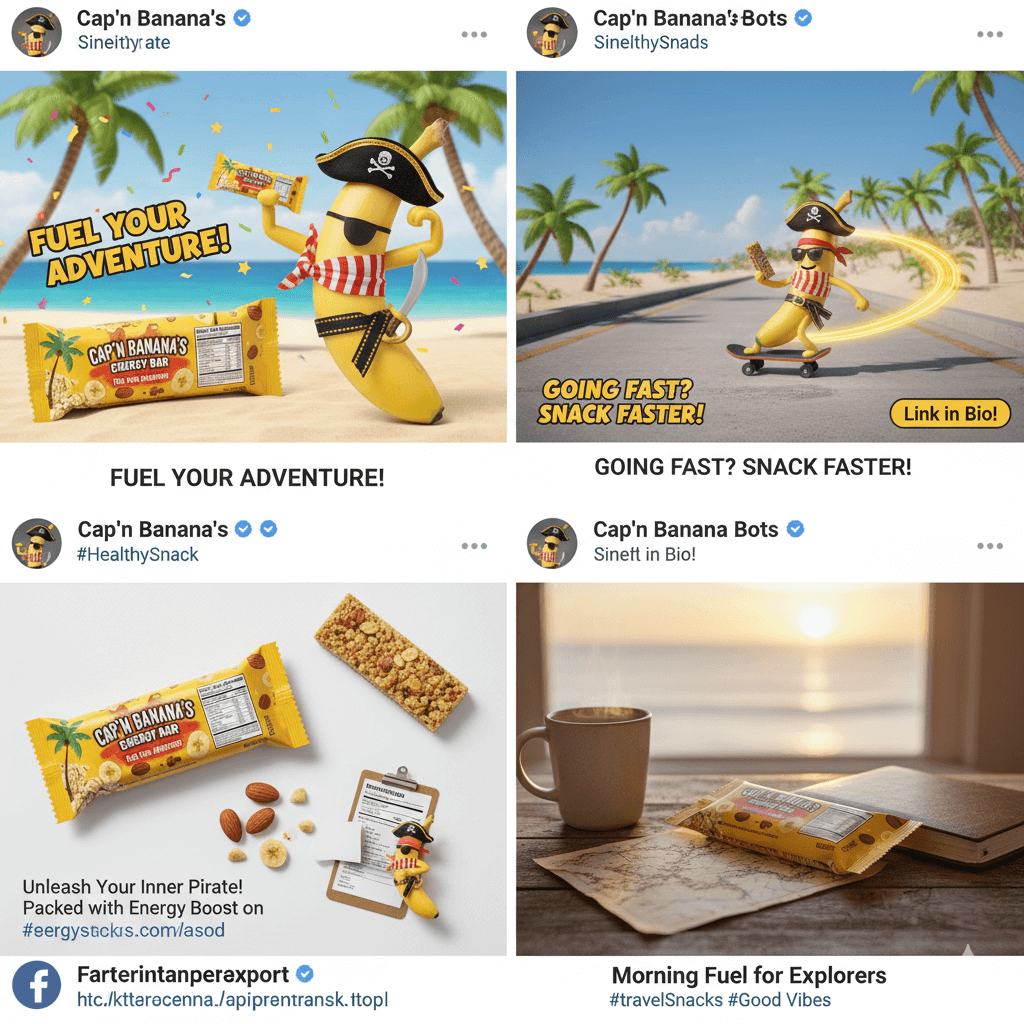

①広告素材・プロモーション画像での活用

広告やキャンペーン用のクリエイティブ制作では、短期間で大量のバリエーションを作る必要があることが多いですよね。

Nano Banana/Proを使えば、背景の差し替えや配色調整を自動で行えるため、媒体ごとに最適化された素材を高速に展開できます!

- SNS広告用に複数パターンのバナーを生成

- シーズンごとにキャンペーンビジュアルを作成

- ターゲット層に合わせた訴求画像のA/Bテスト用素材

撮影コストや外注費を抑えつつ、効果的な広告展開ができるのが大きなメリットです。

ただし、広告審査基準やGoogleの禁止コンテンツポリシーを満たす必要があるため、配信前に必ずチェックを行いましょう!

②ECサイト・商品画像

ECサイト運営では、商品写真のバリエーションや利用シーン画像を揃えるのに多大なコストがかかります。

Nano Banana/Proを使えば、商品を異なる背景や利用シーンに合成したり、色違い・サイズ違いのパターンを短時間で生成できます。

- 商品を様々な背景に配置したイメージカット

- 着用シーンやライフスタイル画像の生成

- 色違い・サイズ違いのバリエーション画像

これにより「撮影コスト削減」「SKU更新への迅速な対応」が可能になります。

ただし、法定表示(原材料表記や注意書きなど)はAI生成に任せず、人間の最終チェックを経ることが大切です!

③SNS投稿・コンテンツ制作

SNS運用では「即時性」が何よりも重要ですよね。

Nano Banana/Proを使えば、トレンドや季節イベントに合わせた画像をその日のうちに作成できます!

- トレンドに合わせた投稿画像を即座に生成

- ブランド公式アカウントの世界観統一

- ストーリーズやリール用の短時間コンテンツ制作

- インフルエンサーのオリジナルビジュアル作成

特にインフルエンサーやブランド公式アカウントが投稿する「ストーリー性あるビジュアル」に適しており、画像の統一感を保ちながら大量の投稿素材を生成できます。

一方で、人物や著名人を想起させる生成はリスクがあるため、キャラクターや抽象的なデザインに限定するなど、権利面を意識した運用が必要です。

④YouTube収益化動画のサムネイル/Webメディア・ブログのアイキャッチ

YouTube収益化動画のサムネイルとしてNano Banana/Pro生成画像を使用することは完全に問題ありません!

- 動画内容に合わせたキャッチーなサムネイル

- シリーズ動画で統一感のあるデザイン

- サムネイルのA/Bテスト用バリエーション

ただし、YouTube側の規約で以下の点に注意が必要です。

- サムネイル規約の遵守: 暴力的、性的、ショッキングな内容は禁止

- ミスリードの禁止: 動画内容と関係ない有名人や出来事をサムネに使用することは禁止

- 合成コンテンツの開示: 現実と誤認される可能性がある合成コンテンツを含む動画は、アップロード時に開示が必要

サムネイル自体に「AI生成」のロゴを表示する義務はないため、画像右下のマークをトリミングしてもOKです!

ただし、動画内容が現実と誤認される可能性がある場合は、YouTube Studioのアップロード時に「生成AIでの作成」の開示を行いましょう。

Nano Banana/Proを安全に商用利用する方法

Nano Banana/Proを商用利用する際には、単に規約を守るだけでは不十分です。

トラブルを避けつつビジネス成果を最大化するには、事前準備と運用体制の整備が欠かせません。ここでは、実践的なベストプラクティスを紹介します!

①【最重要】ビジネス版プラットフォームを選ぶ

商用利用で最も重要なのが、どのプラットフォームから使うかです。前述の通り、Nano Banana/Proを安全に商用利用できるのは、

この2つだけです!企業の公式利用なら、必ず有料ビジネス版を選びましょう。

| 企業規模 | おすすめ | 理由 |

|---|---|---|

| 中小企業・代理店 | Google Workspace | Google スライド等との統合が便利 |

| 大企業・システム統合 | Vertex AI | API経由・SLA対応 |

| 個人事業主 | Gemini API(要確認) | コスパ良(補償なし) |

②商用利用前のチェックリスト

ビジネスで使い始める前に、以下の項目を必ず確認しましょう!

契約・規約の確認

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| ✅ 利用プラットフォーム | Workspace or Vertex AIを選択したか? |

| ✅ 最新規約の確認 | Google AI規約を直近3ヶ月以内に確認したか? |

| ✅ 商用利用の範囲 | 広告・EC・SNSなど、用途が許可されているか? |

| ✅ 禁止事項 | 18歳未満向けサービス・武器関連など、NGケースを把握したか? |

| ✅ データの扱い | 学習利用がオプトアウトされているか? |

| ✅ 補償制度 | 著作権侵害時の補償があるか確認したか? |

プロンプト設計の確認

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| ✅ 固有名詞の排除 | ブランド名・キャラ名・企業名をプロンプトから削除したか? |

| ✅ テンプレート化 | 社内で推奨プロンプトを共有したか? |

| ✅ 禁止表現リスト | NGワード集を作成・共有したか? |

生成後のレビュー体制

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| ✅ 複数人チェック | 生成者≠確認者で二重チェック体制を構築したか? |

| ✅ 法務レビュー | 重要案件では弁護士確認のフローがあるか? |

| ✅ 類似性チェック | Google画像検索で既存作品との比較をしたか? |

記録・証跡の管理

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| ✅ プロンプト記録 | 使用した指示文を保存しているか? |

| ✅ 生成日時 | いつ・誰が・どのバージョンで生成したか記録したか? |

| ✅ 確認者の記録 | レビューした担当者名を残しているか? |

③プロンプト設計での工夫

権利侵害を避けるには、入力段階から工夫が必要です。たとえば「有名キャラクター風」「特定ブランド風」といった指示は避け、オリジナル性の高い表現を心がけましょう。

また、再利用する場合に一貫性を保つために社内で推奨プロンプトをテンプレート化し、品質のばらつきを抑えることがおすすめです。さらに、禁止ポリシーに抵触しない表現集を社内ガイドラインとして整備することで、運用の安全性が高まります。

こうした準備をしておくことで、誰が使っても一定の品質と安全性を保てる体制が作れます!

④AI生成物であることの明示方法

Geminiアプリでは可視透かしが付与され、AI StudioやAPIでは不可視透かしのみが埋め込まれます。いずれの場合も、「AI生成物であること」をはっきりと書くのが望ましいです。

たとえば広告やSNS投稿では「#AI生成」などの表記を添える、ECサイトでは商品画像の説明に出典を明記するといった対応です。

⑤バックアッププランの用意

Googleやサードパーティーがポリシー変更や機能停止を行うリスクは常に存在するんです。そのため、代替モデルの利用検討や自社撮影素材の併用といったバックアップ策をあらかじめ用意しておくことが重要です。

また、第三者から権利侵害を指摘された場合の対応フロー(社内法務へのエスカレーションや利用停止の判断基準など)も整えておくと、トラブルが発生しても迅速に対処できますよ。

【FAQ】よくある質問

Nano Banana/Proの商用利用に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました!

- QNano BananaとNano Banana Proはどう違うの?

- A

Nano Bananaは高速・カジュアル向けのプレビュー版で、Nano Banana Proは高品質・プロ向けの正式版です。Proでは日本語テキストの正確な描画、最大14枚の画像合成、2K・4K解像度対応など、より高度な機能が利用できます。

- Q無料版で商用利用するリスクは?

- A

無料版(Geminiアプリ)での商用利用は技術的に可能ですが、以下のリスクがあります。

- プレビュー版のため品質保証(SLA)がない

- 予告なく仕様変更される可能性がある

- 入力データがGoogleの学習に利用される可能性がある

ビジネスで継続的に使う場合は、Google WorkspaceまたはVertex AIの利用を強く推奨します。

- QGoogle Workspace経由なら完全に安全?

- A

Google Workspace with Geminiは商用利用が公式に推奨されており、最も安全な選択肢です。ただし、以下の点には引き続き注意が必要です。

- 第三者の著作権・肖像権を侵害しないこと

- 生成した画像の最終確認は人間が行うこと

- 18歳未満向けサービスでの使用禁止などのポリシー遵守

規約を守れば安全に利用できますが、「完全にリスクゼロ」というわけではない点は理解しておきましょう。

- Q著作権侵害で訴えられる可能性は?

- A

既存キャラクターやブランドに似た画像を商用利用した場合、著作権侵害で訴えられる可能性はあります。

実際に2024年2月には、「ウルトラマン」に酷似した画像を生成するAIサービスが中国で賠償命令を受けました。また、株式会社バンダイも公式サイトで注意喚起を行っています。

対策- 既存キャラクターやブランド名をプロンプトに含めない

- 生成した画像が既存作品に似ていないか社内で確認

- 心配な場合は法務部門や専門家に相談

「AIが作った」は免責にならず、最終責任は利用者にある点を忘れないでください!

- Q透かし(SynthID)を消したらバレる?

- A

画像右下の可視マーク(✨)をトリミングで消すことは規約違反ではありません。ただし、内部に埋め込まれたSynthID(不可視透かし)は残っています。

SynthIDは専用ツールで検出可能なため、「AI生成画像かどうか」は判別できます。意図的にSynthIDを削除・改ざんする行為は規約違反となるので絶対に行わないでください。

見た目のマークを消すのはOK、内部データをいじるのはNGと覚えておきましょう!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

Nano BananaとNano Banana Proの商用利用について、規約や制限、著作権、ウォーターマークの扱い方から実際の活用シーンまで詳しくご紹介しました!

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- Nano Banana/Proは商用利用可能だが、プラットフォームやプランによって条件が異なる

- 公式推奨はGoogle Workspace with GeminiまたはVertex AI

- 無料版でも技術的には商用利用できるが、プレビュー版のためリスクがある

- 画像右下の可視マーク(✨)はトリミングしてもOKだが、内部のSynthIDは削除NG

- 著作権・肖像権・品質管理には十分な注意が必要

- Nano Banana Proは正式版として提供され、より安定したビジネス利用が可能

Nano Banana/Proを商用利用したいけど規約が分からなくて困っていた方や、ウォーターマークの扱いに悩んでいた方に、役立つ情報だったのではないでしょうか?

ぜひ、本記事の内容を参考に、リスクを理解した上で適切にNano Banana/Proを活用してみてくださいね!