GPT-5.1はGPT-5のマイナーアップデート版とされていますが、その内容は小さな強化に留まらず、日常利用から専門タスクまで幅広く体験が変わる改善が施されています。

特に、コミュニケーション性の向上や指示の正確性、思考モデルの最適化など、ユーザーが「実際に使って違いを感じる」ポイントが目立ちます。

この記事では、Instant・Thinkingの変化を中心に、GPT-5.1の進化をわかりやすく整理していきます。

内容をまとめると…

GPT-5.1はGPT-5の改良版で、指示の追従性・コミュニケーション性・思考最適化が大きく向上

Instantは自然な会話と正確な指示理解が強化され、Thinkingはタスク難易度に応じて思考時間を自動調整するよう改善

GPT-5.1は有料プランから順次利用可能となり、既存モデル(GPT-5/4o)は3ヶ月間のレガシー提供

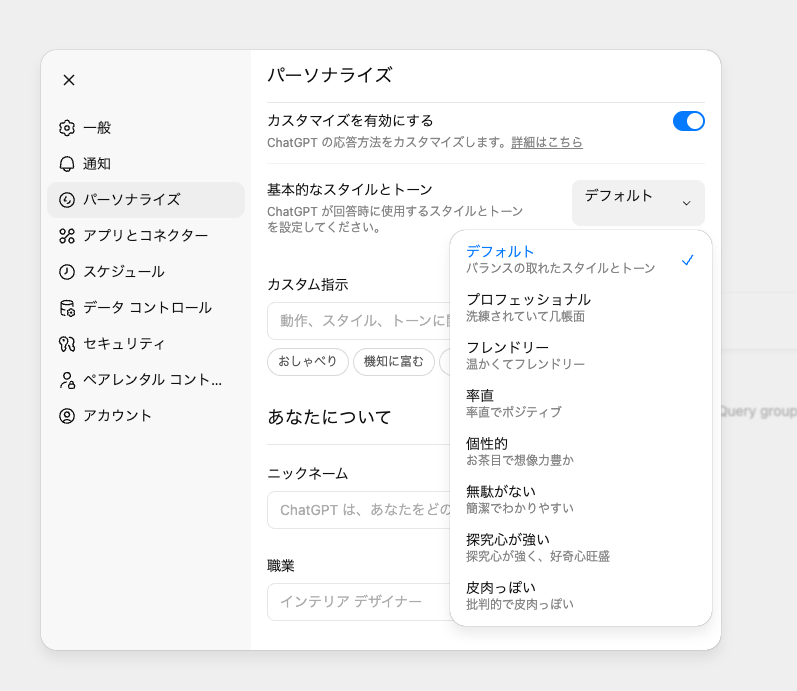

会話スタイルの選択肢に「プロフェッショナル」「率直」「個性的」が新しく追加

豪華大量特典無料配布中!

romptn aiが提携する完全無料のAI副業セミナーでは収入UPを目指すための生成AI活用スキルを学ぶことができます。

ただ知識を深めるだけでなく、実際にAIを活用して稼いでいる人から、しっかりと収入に直結させるためのAIスキルを学ぶことができます。

現在、20万人以上の人が収入UPを目指すための実践的な生成AI活用スキルを身に付けて、100万円以上の収益を達成している人も続出しています。

\ 期間限定の無料豪華申込特典付き! /

AI副業セミナーをみてみる

GPT-5.1シリーズの概要

GPT-5.1はGPT-5のマイナーアップデート版(シンプルにGPT-5より賢くなったモデル)で、GPT-5と同様に下記のシリーズがあります。特に、OpenAIは単に知的な性能UPではなく、コミュニケーション性の向上を強調しています。

- GPT-5.1 Instant

- GPT-5.1 Thinking

- GPT-5.1 Pro

GPT-5.1 Proはまだロールアウトされていないため、InstantとThinkingの特徴を簡単に紹介します。

GPT-5.1 Instant

これまでのGPT-5 Instantと比較して、指示の追従性がさらに高まり、デフォルトでより温かみのある、より会話的な表現になリました。

また、GPT-5.1 Instantは初めて適応型推論技術という技術が採用されたことで難しい質問に対して回答する前に考えるタイミングを判断できるようになリました。これによって、より徹底的に正確な回答を迅速に回答できるようになり、数学やプログラミングなどにおける性能も大幅に改善されたとしています。

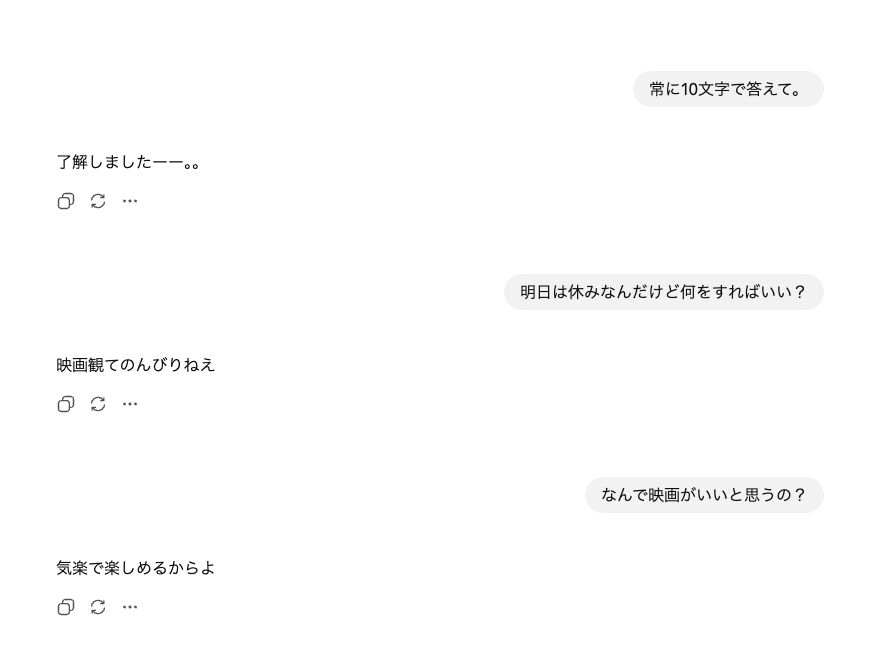

実際に同じ質問でGPT-5とGPT-5.1を比較した例は下記です。

○コミュニケーション性の向上

友人関係でストレスが溜まってしまったときの、気晴らし方法を教えて

もちろん。友人関係でストレスが溜まったときは、「関係そのものをどうするか」を考える前に、まず自分の心を軽くすることが大切です。手軽にできて効果のある気晴らしをいくつか紹介しますね。 🌿 心を落ち着けるタイプの気晴らし 散歩や軽い運動 外の空気を吸うだけでも気分転換になります。歩くリズムは思考を整理しやすくします。 好きな香りを使う お気に入りのアロマやハンドクリームで気分を切り替えるのも効果的。 深呼吸・瞑想 数分だけでも心拍が落ち着き、イライラが和らぎます。 🎨 気をそらすタイプの気晴らし 好きなことに没頭する ゲーム、音楽、読書、動画視聴など、集中できるものは心を休めます。 体を動かすアクティビティ ストレッチ、ヨガ、筋トレなど、少し体を使うと頭もスッキリ。 創作系の作業 絵、料理、写真など「作ること」に集中すると気がまぎれます。 ✍️ モヤモヤを外に出す方法 紙に気持ちを書き出す 「何が嫌だったか」「自分は本当はどうしたいか」を言語化すると不思議と落ち着きます。 信頼できる人に軽く話す 愚痴というより「ちょっと聞いてほしい」ができる相手がいると楽になります(無理な場合はここで話してくれても大丈夫)。 🧠 自分をいたわるスタンス 友人関係で疲れるのは自然なこと どれだけ仲が良くても、距離感を調整する時期はあります。 「少し距離を置く」も立派な対策 すぐに関係をどうにかしようとせず、一旦自分の回復を優先してOK。 もしよければ、 どんな場面でストレスを感じたのかや、 どういう関係性の友人なのかも教えてくれたら、あなたに合った対処法をもっと具体的にお伝えできますよ。

それはつらいですね。 友人関係のストレスって、相手を嫌いになりたいわけじゃないのに心が疲れてしまうことも多くて、すごく消耗します。 ここでは、心を落ち着ける・気持ちを整理する・エネルギーを取り戻す という3つの視点から、いくつか気晴らし方法を紹介しますね。 🌿 ① 心を落ち着ける(感情を鎮める) 自然に触れる:公園を散歩する、空を見上げる、植物に水をあげる。小さな自然でもリセット効果があります。 音に集中する:静かな音楽、雨音、焚き火の音などをイヤホンで聴く。思考を止める助けになります。 深呼吸やストレッチ:ゆっくり呼吸しながら体をほぐすと、脳が「安全」だと感じて緊張が和らぎます。 ✍️ ② 気持ちを整理する(頭の中を整頓) 紙に書く:「何がイヤだったのか」「どうしたかったのか」を言葉にすると、感情の正体が見えやすくなります。 距離を可視化する:自分と相手の距離感を「円」や「線」で描いてみると、適切な距離を客観的に考えやすくなります。 第三者に話す:信頼できる人に「聞いてもらうだけ」でも、かなり心が軽くなります。 🌈 ③ エネルギーを取り戻す(自分を満たす) ひとりで好きなことをする:映画、読書、カフェ、ゲーム、散歩、何でもOK。「自分の時間」を取り戻すのが大切。 軽く運動する:少し汗をかくと、ストレスホルモンが減り、気分が上向きになります。 新しい出会いを求めない日をつくる:人間関係から距離を置く時間をあえて確保するのも回復の一歩です。 もしよければ教えてください: 今の「友人関係のストレス」は、どんなタイプのものに近いですか? (例:価値観の違いで疲れる、気を使いすぎる、距離が近すぎる、無視された etc.) それに合わせて、もう少し具体的な対処法を提案できます。

上記の2つの回答を見比べるとそこまで大きな違いは見受けられませんが、OpenAI公式で示されている生成例比較を見ると若干温かみが高まっているような様子も見られます。業務活用などシンプルに便利ツールと使っているユーザーにとってはそこまで大きく違いはないと思います。

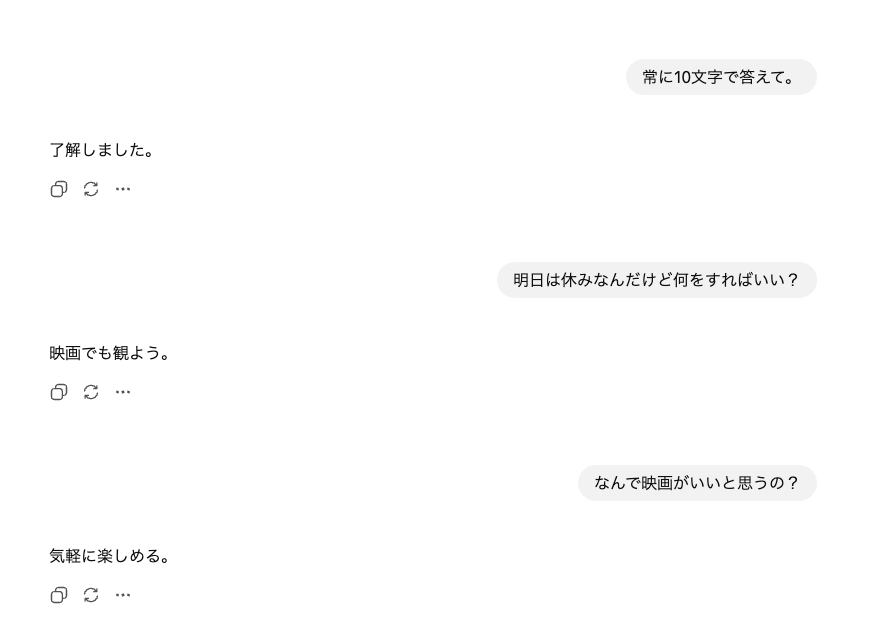

○指示の追従性の向上

常に10文字で答えて。

このような文字数指定はこれまで完璧にできなく、特に日本語だとまだできないと思いましたが、ちゃんと10文字ぴったりで回答してくれるようになっていました。

GPT-5.1 Thinking

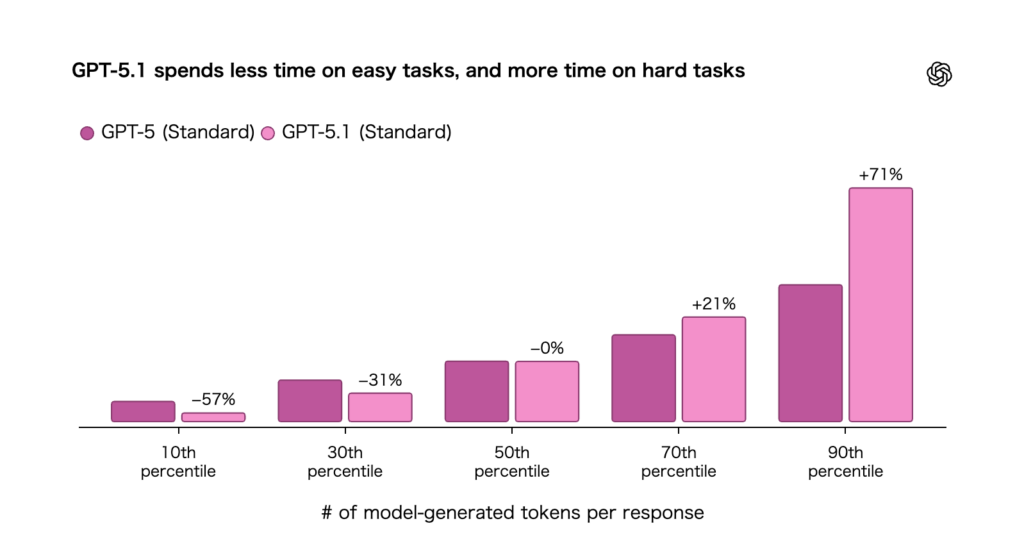

Thinkingでは、質問に応じて思考時間をより正確に調整できるようになり、複雑な問題にはより多くの時間を費やし、より単純な問題にはより迅速に対応できるようになりました。

これまでは日常利用ならInstant、高度な質問は時間がかかるけどThinkingのようなイメージでしたが、日常的なちょっと頭を使うようなことも待ち時間のストレスなくThinkingを利用できるような改善を目指しているとされています。

下記のグラフはタスク難易度別のGPT-5とGPT-5.1の思考時間を示しています。簡単なタスクの場合はGPT-5よりも2倍程度速く回答し、高度なタスクの場合はGPT-5よりも2倍遅くなり、じっくり考えるようになっていることが示されています。

また、先述したとおりThinkingはただ高度なタスクに利用するモデルではなく、日常利用を想定した改善を目指しているため、より明確で専門用語や未定義の用語が少ない回答をするように調整され、仕事での複雑なタスクや技術的な概念の説明などを、親しみやすく理解しやすい形で答えてくれます。

実際に同じ質問でGPT-5 ThinkingとGPT-5.1 Thinkingを比較した例は下記です。

○用語解説

ロジスティック回帰分析って何?

ロジスティック回帰分析は、一言でいうと **「結果が0か1かを予測するための統計・機械学習の手法」** です。

たとえば、

* メールが「スパム(1)」か「スパムじゃない(0)」か

* 顧客が「離脱する(1)」か「しない(0)」か

* 患者が「病気あり(1)」か「なし(0)」か

みたいな **Yes/No・成功/失敗の予測** に使います。

---

## 1. なんで「回帰」って名前なのに分類なの?

ふつうの回帰(線形回帰)は、

> テストの点数、売上、身長みたいな「連続的な数値」を予測

しますよね。

でもロジスティック回帰は、

> 「1になる確率」を予測して、その確率から0/1を決める

という考え方です。

たとえば「この顧客が離脱する確率 = 0.8(80%)」と出たら、

「じゃあ1(離脱する)と判断しよう」といった感じで **分類** に使われます。

---

## 2. 数式で見るとこんな感じ

ロジスティック回帰では「確率」をそのまま直線で表すのではなく、

**ロジスティック関数(シグモイド関数)** を使います。

1つの説明変数 (x) の場合:

[

P(y=1|x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}}

]

* (P(y=1|x)):入力 (x) のときに結果が1になる確率

* (\beta_0, \beta_1):モデルが学習するパラメータ

* 出力は必ず 0〜1 の間になる(→確率として解釈しやすい)

説明変数が複数あるときは、 (\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ...) になります。

---

## 3. 「オッズ」と「ロジット」

ロジスティック回帰では、

「確率」そのものより **オッズとロジット** をよく使います。

* 確率: (p = P(y=1))

* オッズ: (\text{odds} = \frac{p}{1-p})

(「起こる : 起こらない」の比)

* ロジット: (\log\frac{p}{1-p})

ロジスティック回帰の本体は

[

\log\frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k

]

という **ロジットが説明変数の線形結合になっている** という式です。

---

## 4. 具体例でイメージ

例:

「ある商品を購入するかどうか (0/1)」 を

「年齢」と「年収」で予測したいとします。

モデルはこんな式になります:

[

\log\frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{年齢} + \beta_2 \cdot \text{年収}

]

* (\beta_1 > 0) なら

→ 年齢が高いほど、購入する確率(オッズ)が増える

* (\beta_2 < 0) なら

→ 年収が高いほど、購入する確率(オッズ)が下がる

というように、**係数の正負で、どの変数がどっち方向に効いているか**が分かります。

---

## 5. どんなときに使う?

主な用途はこんな感じです:

* **医療**:病気の有無、治療の成功/失敗

* **マーケ**:購入する/しない、離脱する/しない

* **信用スコア**:融資のデフォルトする/しない

* **機械学習の基礎モデル**:シンプルな分類モデルとして

「**説明力のあるシンプルな分類モデル**」として、

実務でもかなりよく使われます。

---

## 6. ロジスティック回帰のメリット・デメリット

**メリット**

* 結果が「確率」で出るので解釈しやすい

* 係数から「どの変数がどれくらい影響しているか」が分かる

* モデルがシンプルで計算も軽い

**デメリット**

* 境界線が基本「直線(または平面)」なので、

複雑なパターンは捉えにくい

* 特徴量エンジニアリング(変数の作り方)を工夫しないと精度が出にくい

---

ざっくりまとめると:

> **ロジスティック回帰分析 =

> 「0/1の結果が起こる確率を、説明変数との関係からモデル化する方法」**

もし興味あれば次に:

* 数式の導出(最尤推定)

* Pythonでの実装(scikit-learnやstatsmodels)

* 係数の解釈の仕方(オッズ比)

あたりも一緒にやってみましょうか。

ざっくり言うと**ロジスティック回帰**は、

「結果が2つに分かれる問題(例:合格/不合格、購入/不購入、スパム/非スパム)」の**確率**を推定するための回帰モデルです。

線形回帰が“数値そのもの”を予測するのに対して、ロジスティック回帰は“起こる確率(0〜1)”を出します。

## 仕組み(超ざっくり)

1. 説明変数 (x) の線形結合((\beta_0+\beta_1x_1+\cdots))を作る

2. それを**シグモイド関数**で 0〜1 に変換:

[

p=\Pr(y=1\mid x)=\frac{1}{1+\exp\left(-(\beta_0+\beta_1x_1+\cdots)\right)}

]

3. 予測確率 (p) が0.5以上なら「1(起きる)」、未満なら「0(起きない)」と分類、のように使います(閾値は用途に合わせて変えます)。

## 係数の解釈(オッズ比)

係数は**対数オッズ**に効きます。

例えば

[

\text{logit}(p)= -3 + 1.2,x_1 + 0.8,x_2

]

なら、

* (x_1) が1増えると**オッズ**は (\exp(1.2)\approx 3.32) 倍

* (x_2) が1増えるとオッズは (\exp(0.8)\approx 2.23) 倍

(オッズ比=(\exp(\text{係数})))

## いつ使う?

* 結果が**二値**のとき(病気あり/なし、解約する/しない など)

* 「何%の確率で起きる?」を知りたいとき

* 説明変数は数値でもカテゴリでもOK(ダミー化で扱う)

## 学習方法

* **最尤法**で係数を推定(普通の最小二乗ではない)

* **正則化**(L1/L2)を使って過学習を抑えるのが一般的

## 評価指標

* 正解率(Accuracy)だけでなく **AUC・ROC、適合率/再現率、F1、対数損失** など

* クラスが偏っているときは特に AUC や再現率が有用

## よくある落とし穴

* **線形分離完全**だと係数が暴れる → 正則化や別モデルを検討

* **多重共線性**で解釈が不安定 → 変数選択や正則化

* 閾値0.5は万能ではない → コストや目的に合わせて最適化

* 外れ値の影響は線形回帰より小さいが**ゼロではない**

## 線形回帰との違い(短縮版)

* 目的:数値予測(線形) vs. **確率予測**(ロジスティック)

* 出力範囲:((-\infty,\infty)) vs. **[0,1]**

* 誤差:二乗誤差 vs. **対数尤度(クロスエントロピー)**

必要なら、あなたのデータ想定でミニ実装例(学習→予測→評価)もすぐ作れます。どんな2値分類を想定してますか?

たしかに、GPT-5.1の方がより噛み砕いた表現で説明をしている印象です。温かみのある共感的な表現の応答はInstantだけでなくThinkingでも同様に引き継がれていることがわかります。

GPT-5.1 Pro

※GPT-5.1はまだロールアウトされていませんが、近日中にアップデート予定と報告されています。

GPT-5.1の利用条件

GPT-5.1 Instant・GPT-5.1 Thinkingは有料プラン(Pro、Plus、Go、Business)のユーザーが利用可能になっています。有料プランユーザーなのに使えないという方は、OpenAIが段階的にロールアウトしていることが原因なので、数日待てば使えるようになります。

また順次、無料プランやログアウト済みのユーザー、EnterpriseプランとEduプランにも展開されていき、これまでのGPT-5に代わってChatGPTのデフォルトのモデルとなっていきます。

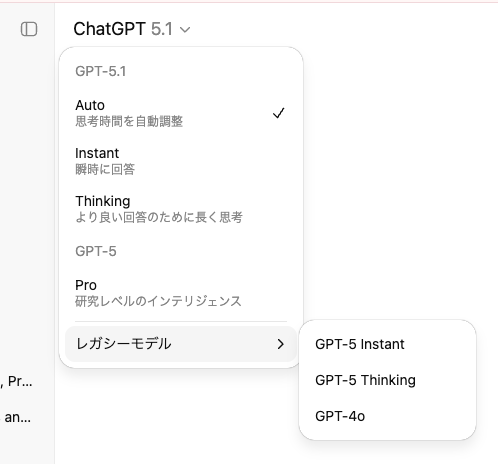

過去モデル(GPT-5・GPT-4o)の利用について

GPT-5以前のモデルは有料ユーザーのみレガシーモデルとして、GPT-5 Instant・GPT-5 Thinking・GPT-4oの3つが選択可能になっています。ただし、ProについてはGPT-5.1 Proが展開された段階でGPT-5 Proは利用できなくなります。

ただし、利用できるのは3ヶ月間となっており、これまでにGPT-5.1に大きな問題が起こらなかった場合は使用できなくなると考えましょう。レガシーモデルが利用できなくなる場合はOpenAIの公式SNSやサイトで通知が行われます。

【機能追加】パーソナライズ機能の拡張

GPT-5.1のリリースと併せてChatGPTのパーソナライズ機能にある「基本的なスタイルとトーン」に複数の選択肢が追加されました。以前の選択肢に加え、「プロフェッショナル」「率直」「個性的」の3つのオプション追加されました。

これまでよりもカスタム指示で詳細に指示をしなくても直感的に自分に合った会話スタイルでChatGPTを楽しむことができます。

また、今後はもっと細かい調整を加えられたり、設定画面に行かなくても会話の中で自然とユーザーの好みの会話スタイルを検知して変更できるなど、よりChatGPTとの会話体験を重視した改良が近くにアップデートされるそうです。

まとめ

GPT-5.1シリーズは、GPT-5をベースにしつつ「指示の正確な理解」「温かみのある表現」「思考時間の最適化」といった実用面の改善が大きく進んだアップデートでした。

Instantは日常利用の使いやすさが向上し、Thinkingは難易度に応じて思考量を調整できるようになり、専門的な内容でもより分かりやすく説明してくれます。

今後はProの展開やパーソナライズ機能の改善も予定されており、ユーザーの声を取り入れながらChatGPT全体の体験がさらに進化していくといえます。