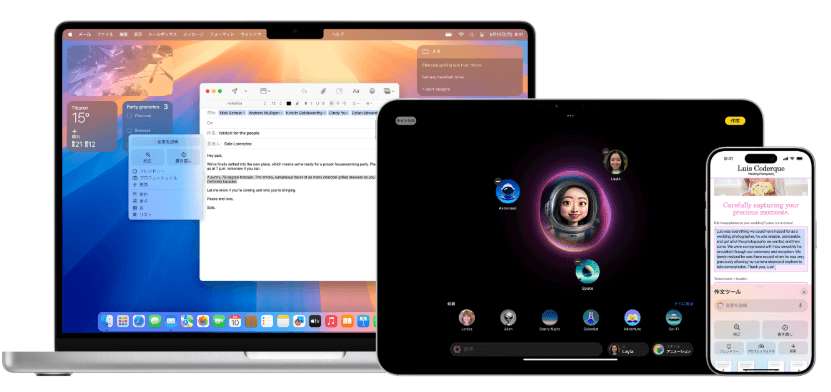

2025年4月1日、Apple Intelligence(アップル インテリジェンス)がついに日本でも使えるようになりました!iPhoneやiPadなどApple製品に搭載されたこの画期的なAI機能、一体何ができるのでしょうか?

今回は、「Apple Intelligenceとは何か」「どうやって使うのか」「どんな便利な機能があるのか」について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。iPhoneの操作が劇的に変わる可能性を秘めたApple Intelligenceの世界へ、一緒に飛び込んでみましょう!

- Apple Intelligenceとは?

- Apple Intelligenceを使い始めるための設定方法

- Apple Intelligenceでできること7選!

- Apple Intelligenceの活用例

- Apple Intelligenceのメリットやデメリット・課題

📖この記事のポイント

- 使えるのはiPhone 15 Pro以降やM1搭載Macなど、新しい機種だけなので注意!

- メールの文章を整えたり、写真の邪魔な人を消したり、オリジナルの絵文字を作ったりと超便利!

- デバイス内で処理するのでプライバシー面も安心!これが他のAIとの大きな違い!

- AIを趣味で終わらせるのはもったいない!「稼ぐスキル」に変える方法を考えてみよう!

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取るApple Intelligenceとは?

Apple Intelligence(アップル インテリジェンス)は、2024年6月のWWDC2024で発表され、2024年10月から英語圏で提供が始まった、Apple独自の生成AI機能です。2025年4月1日からは、ついに日本語を含む多言語に対応し、iOS 18.4・iPadOS 18.4・macOS Sequoia 15.4へのアップデートで利用できるようになりました!

他のAIサービスと異なり、Apple Intelligenceは基本的にデバイス内で処理を行うため、プライバシーを保護しながら高度なAI機能を安心して使えるのが大きな特徴です。必要に応じてクラウドを使う場合も、「Private Cloud Compute」という特殊な仕組みで個人情報を保護しています。

Apple Intelligenceの対応機種

Apple Intelligenceを使うには、以下のいずれかの機種が必要です。

| iPhone | iPhone 16シリーズ全機種 iPhone 16e iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max |

| iPad | M1以降のiPad Pro M1以降のiPad Air A17 Pro搭載のiPad mini(第7世代) |

| Mac | M1以降を搭載したMacBook Air M1以降を搭載したMacBook Pro M1以降を搭載したiMac M1以降を搭載したMac mini M1以降を搭載したMac Studio M2以降を搭載したMac Pro |

| Apple Vision Pro | visionOS 2.4以降 |

たった2時間の無料セミナーで

会社に依存しない働き方&AIスキル

を身につけられる!

今すぐ申し込めば、すぐに

月収10万円UPを目指すための

超有料級の12大特典も無料!

Apple Intelligenceを使い始めるための設定方法

Apple Intelligenceを使い始めるのは簡単です。まずは対応機種でiOS 18.4以降にアップデートしましょう。

①【設定アプリを開く】iPhoneやiPadで「設定」アプリを開きます 【Apple Intelligenceの設定へ】

②「Apple IntelligenceとSiri」をタップします

③【確認】Apple Intelligenceがオンになっていて、言語が日本語になっているか確認します

初回設定時には、使用するためのAIモデル(約7GB)がダウンロードされます。Wi-Fi環境下で充電しながら待ちましょう。ダウンロードが完了すれば、Apple Intelligenceの様々な機能が使えるようになります!

たった2時間のChatGPT完全入門無料セミナーで ChatGPTをフル活用するためのAIスキルを身につけられる!

今すぐ申し込めば、すぐに

ChatGPTをマスターするための

超有料級の12大特典も無料!

Apple Intelligenceでできること7選!

Apple Intelligenceはさまざまな機能を持っていますが、特に以下の7つの機能が日常生活で役立つでしょう。

- 作文ツール

- Image Playground

- ジェン文字

- Siriの機能強化

- クリーンアップ

- ビジュアルインテリジェンス

- 通知の要約と優先順位付け

1つ1つ詳しく見ていきましょう!

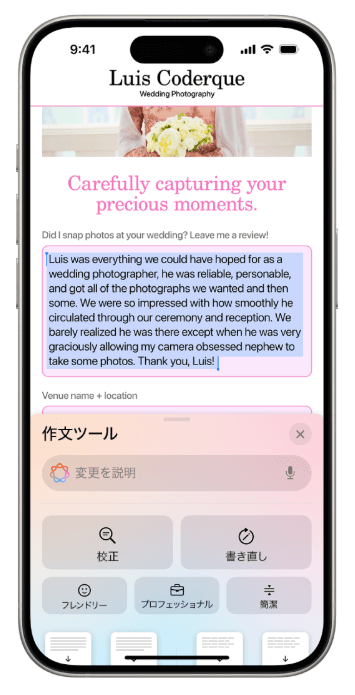

作文ツール:文章作成・要約が劇的に簡単に!

作文ツールは、文章の生成・校正・要約ができる機能です。メールやメモなど様々なアプリで使えます。

使い方は、以下の通りです。

- メールやメモなどのアプリで文章を書く

- 画面上部に表示されるApple Intelligenceのアイコン(○)をタップ

- 「プロフェッショナル」「フレンドリー」などの項目から選択

例えば、メールで適当に書いた文章を「プロフェッショナル」にタップすると、ビジネスメール風の丁寧な文章に自動変換してくれます。また、受信したメールも「要約」機能で核心部分だけをサッと把握できます。

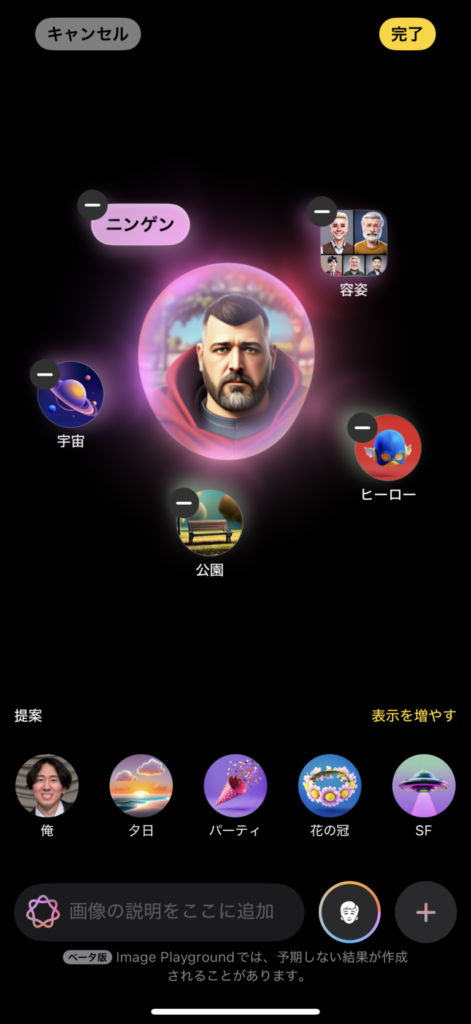

Image Playground:AIでイラスト・画像生成

Image Playgroundは、Apple純正の画像生成アプリです。アニメーション、イラスト、スケッチの3種類のスタイルで画像を生成できます。

使い方は、以下の通りです。

- Image Playgroundアプリを開く(ねこのアイコンが目印)

- 「+」ボタンから「Choose Photo」で写真を選ぶか、テキスト入力で画像を生成

- テーマやコスチュームなどを選択してカスタマイズ

自分の顔写真から似顔絵を作ったり、イベントの招待状用の画像を作ったりと、様々な用途に活用できます。

Image Playgroundの使い方について詳しく知りたい方はこちらから。

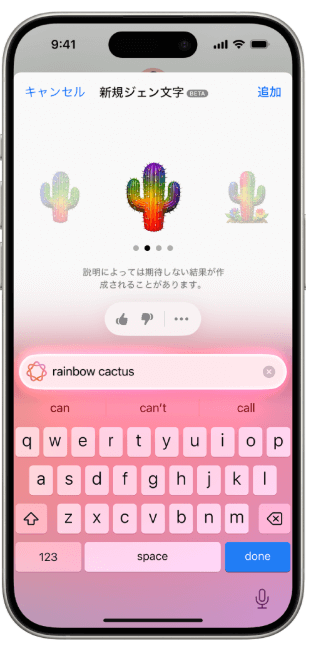

ジェン文字:オリジナル絵文字の作成

「ジェン文字」は、説明文を入力するだけでオリジナルの絵文字を作れる機能です。メッセージアプリなどで使えます。

使い方は、以下の通りです。

- メッセージアプリなどで絵文字キーボードを表示

- 画面上部に表示される「ジェン文字」をタップ

- 作りたい絵文字の説明を入力(例:「猫とコーヒー」「富士山と桜」など)

作成したジェン文字は、絵文字のように文章中に挿入したり、リアクションとして使ったりできます。

ジェン文字について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

Siriの機能強化:より自然な会話が可能に!

Apple IntelligenceによってSiriもパワーアップしました。より自然な会話ができるようになり、文脈を理解する能力も向上しています。

使い方は、以下の通りです。

- 「Hey Siri」と呼びかける(従来通り)

- 本体横の電源ボタンを長押し

- 新機能:画面下部をダブルタップして「Siriにタイプ入力」を表示

新しいSiriは周囲がカラフルに光る新デザインになり、声を出せない場所でもタイプ入力で指示できるのが便利です。また、ChatGPTと連携することで、より複雑な質問にも対応できるようになりました。

クリーンアップ:写真から不要なものを消去

「クリーンアップ」は、写真に写り込んだ不要な人や物を簡単に消去できる機能です。

使い方は、以下の通りです。

- 写真アプリで画像を開く

- 編集モードで消しゴムアイコンをタップ

- 消したい対象を囲む(虹色に光って選択される)

- タップすると自然に消去される

観光地での写真に写り込んだ人や、ゴミなどの不要なものをきれいに消せます。背景も自然に補完されるので、まるでそこに何もなかったかのようなきれいな写真が完成します。

ビジュアルインテリジェンス:カメラで調べもの

「ビジュアルインテリジェンス」は、カメラを通して見たものについて情報を調べられる機能です。

起動方法は、以下の通りです。

- iPhone 16シリーズ:

- iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 16e:コントロールセンター、ロック画面、またはアクションボタンに割り当て

カメラを物に向けると、ChatGPTやGoogle検索と連携して関連情報を表示してくれます。「これって何?」という疑問をその場で解決できます。

通知の要約と優先順位付け:重要な情報を見逃さない!

Apple Intelligenceの中でも特に便利なのが、通知の要約と優先順位付け機能です。

設定方法は、以下の通りです。

- 「設定」→「通知」→「通知を要約」をオン

- 「設定」→「通知」→「通知の優先順位付け」をオン

この機能を有効にすると、重要な通知が上部に表示され、複数の通知はまとめて要約されます。いちいち通知を開かなくても内容が把握できるので、情報整理が格段に楽になりますよ!

ただし、「通知を要約」機能はまだベータ版のため、不正確な場合もあります。気になる場合はオフにしておくとよいでしょう。

Apple Intelligenceの活用例

実際の生活シーンでApple Intelligenceをどう使えばいいのか、具体例を見てみましょう!

メールでの活用例

忙しい朝、たくさんのメールが届いている状況を想像してください。Apple Intelligenceがあれば、こんなことが簡単にできます!

- 受信トレイで:メールの内容が自動的に要約され、一目で重要度がわかる

- 返信時に:「作文ツール」で簡単な下書きから丁寧な返信文を自動生成

- 新規作成時に:ChatGPTと連携して、「〇〇についてのお問い合わせ」と指示するだけで文面を作成

メモアプリでの活用例

会議やインタビューのメモを取るときは、こんな使い方ができます。

- 録音した音声を:自動で文字起こし

- 長いメモを:「要約」「要点」機能で簡潔にまとめる

- 手書きの図を:「画像マジックワンド」でプロっぽいイラストに変換

写真アプリでの活用例

旅行の写真整理をするときは、こんな使い方をしてみましょう。

- 「自然言語検索」で:「富士山が見える写真」「パパと猫が遊んでいる写真」など、普通の言葉で検索

- 「クリーンアップ」で:写り込んだ観光客を消去

- 思い出をまとめるときに:「遊園地の思い出」などテーマを入力するだけで、関連する写真をピックアップしたスライドショーを自動作成

Apple Intelligenceのメリットやデメリット・課題

Apple Intelligenceのメリット

- プライバシー保護:基本的にデバイス内で処理するので、個人情報の漏洩リスクが低い

- Appleエコシステムとの統合:メール、メモ、写真など様々なアプリと連携

- 使いやすさ:特別な操作を覚える必要がなく、自然に使える

Apple Intelligenceのデメリット・課題

- 対応機種の制限:最新機種や高性能モデルでしか使えない

- 日本語対応はこれから:英語版より機能が制限されている場合もある

- クラウドAIに比べると処理能力が限定的:全ての処理をデバイス内で行うわけではない

機種の制限があるのが1番の課題でしょうか?今後14以前の機種も使えるようになると嬉しいですね…!

Apple IntelligenceとChatGPTの違い

先ほども少しお話ししましたが、Apple IntelligenceとChatGPTは連携しています。

ですが、これは別々のサービスです。

- Apple Intelligence:Apple製品に統合されたAIシステム。プライバシーを重視し、デバイス内処理が基本

- ChatGPT:OpenAIが提供する汎用的な対話型AI。クラウドで動作し、幅広い知識を持つ

Apple IntelligenceはSiriや作文ツールからChatGPTにアクセスできますが、AccountなしでもChatGPTの基本機能が使えるのが特徴で、ChatGPT Plusの契約者は、より高度な機能も利用可能です。

ChatGPTとの連携について詳しく知りたい方は以下の記事もぜひ読んでみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

Apple Intelligenceの基本から具体的な使い方まで、詳しく解説してきました。

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- Apple Intelligenceは対応機種(iPhone 15 Pro以降、M1以降のiPad/Mac)で使える最新AI機能

- iOS 18.4にアップデートして「設定」→「Apple IntelligenceとSiri」から有効化できる

- 作文ツール、Image Playground、ジェン文字など様々な便利機能がある

- 通知やメールの要約機能は特別な操作なく恩恵を受けられるので初心者にもおすすめ

- プライバシーを重視したオンデバイスAIなので安心して使える

iPhone 16シリーズやiPhone 15 Pro、M1以降のiPadやMacをお持ちの方には、ぜひApple Intelligenceで生活をより便利にしていただきたいと思います。

今後も機能が拡充していく予定なので、さらなる進化にも期待しましょう!

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/