ChatGPTの画像生成機能を使って「ジブリ風の景色を作って」「鬼滅の刃風のキャラクターを生成して」といった指示をすると、警告が表示されることがあります。

人気アニメの画風を参考にした画像を作りたいのに、なぜポリシー違反になるのでしょうか?単に「アニメ風」と指定するだけでも違反になるケースがあるのはなぜなのか、多くのユーザーが疑問を感じています。

この記事では、ChatGPTでアニメ風画像を生成する際のポリシー違反の基準、回避方法、そして警告が出た場合の対処法を詳しく解説します。

- アニメ風画像生成とポリシー違反の関係

- ポリシー違反を回避する具体的なプロンプト例

- 警告が表示された場合の対処法

- 商用利用する際の注意点

内容をまとめると…

「ジブリ風」といった指示が警告されるのは、特定の作品名を出すと著作権ポリシーに触れてしまうから!

作品名を避け「柔らかな色彩」や「大きな瞳」のように、スタイルの特徴を具体的に言葉で説明するのが回避のコツ

もし警告が表示されたら、問題になっていそうな作品名を削除したり、表現をシンプルに言い換えたりして再挑戦!

スタイルと著作権の境界線はとっても曖昧で、実はOpenAI自身も明確な判断基準に悩んでいる!

ポリシーを理解して表現を工夫する力は、単に絵を作る技術を超え、AI時代を生き抜くための創造的なスキルになる!

豪華大量特典無料配布中!

romptn aiが提携する完全無料のAI副業セミナーでは収入UPを目指すための生成AI活用スキルを学ぶことができます。

ただ知識を深めるだけでなく、実際にAIを活用して稼いでいる人から、しっかりと収入に直結させるためのAIスキルを学ぶことができます。

現在、20万人以上の人が収入UPを目指すための実践的な生成AI活用スキルを身に付けて、100万円以上の収益を達成している人も続出しています。

\ 期間限定の無料豪華申込特典付き! /

AI副業セミナーをみてみる

アニメ風画像生成とポリシー違反の関係

ChatGPTの画像生成機能(DALL-E/4o Image Generation)は、ユーザーのプロンプトに基づいて様々な画像を生成できますが、著作権やブランドの保護の観点から一定の制限が設けられています。

OpenAIのコンテンツポリシーでは、特に以下のような点が規制されています。

- 著作権で保護された特定のキャラクターの複製

- 商標登録されたスタイルやブランドの模倣

- 有名アニメ作品の独自の表現方法の直接的な真似

たとえば「トトロを描いて」「NARUTOのようなニンジャを生成して」といった指示は、明らかに特定の著作物に言及しているため、ポリシー違反となります。

しかし、「アニメ風の絵」という一般的な表現スタイルについては、グレーゾーンが存在します。アニメというジャンル自体はスタイルであり、特定の著作権者に帰属するものではありません。そのため、「アニメ風の絵」というだけでは必ずしもポリシー違反にはなりません。

どんなプロンプト(指示)がポリシー違反になりやすいのか

具体的に、以下のようなプロンプトはポリシー違反として警告が表示されやすいです。

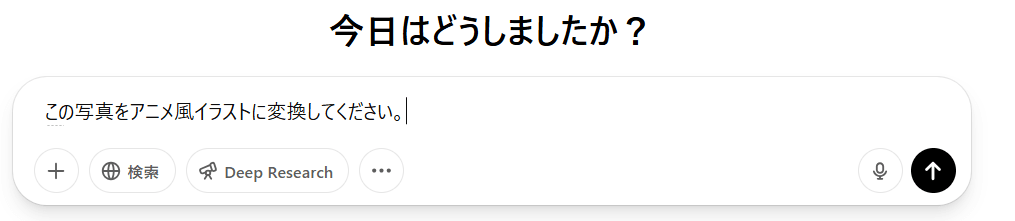

①特定のアニメ作品やスタジオ名を直接指定している場合

- 「ジブリ風の風景を描いて」

- 「鬼滅の刃風のキャラクターを作成して」

- 「ワンピース風の冒険シーンを生成して」

これらは特定の著作権保有者のスタイルを直接書いてしまっているため、警告が表示されやすいです。

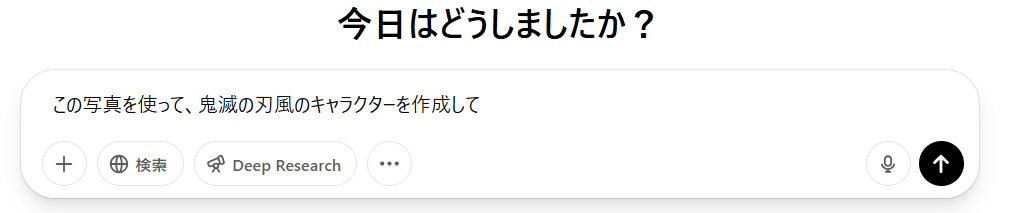

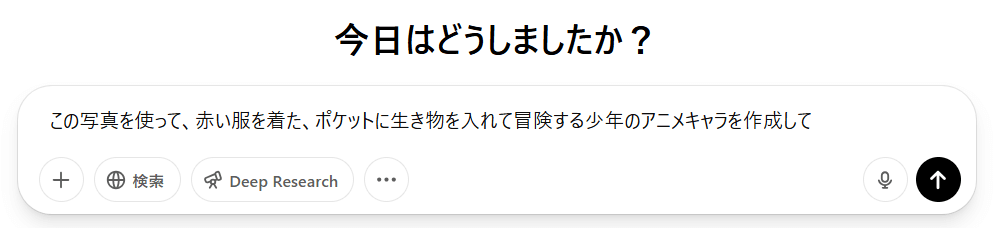

②有名キャラクターの特徴を事細かに指定している場合

- 「青い髪で、頭に猫耳があり、魔法少女の服装をした少女」(特定のアニメキャラクターの特徴を詳細に指定している)

- 「赤い服を着た、ポケットに生き物を入れて冒険する少年」(特定のゲームキャラクターを連想させる)

これらは直接キャラクター名を出していなくても、特定のキャラクターを連想させるため、警告の対象になることがあります。

③アニメ作品の特定のシーンを再現するような指示の場合

- 「夕日の沈む崖の上で、少女と大きな猫型の生き物が並んで座っている」(特定のアニメ映画の象徴的なシーンを模倣)

- 「列車の中で剣で戦う少年の様子」(特定のアニメのシーンを連想させる)

これらもまた、特定作品の象徴的なシーンを連想させるため、ポリシー違反と判断されることがあります。

アニメ風画像生成と著作権の微妙な境界線

アニメ風画像生成に関する議論の中心は、「スタイル」と「著作権」の境界線にあります。

一般的に、芸術のスタイルやテクニック自体は著作権で保護されませんが、特定のキャラクターや作品のビジュアル要素は保護の対象となります。この境界線は今でも非常に曖昧で、法的にも議論が続いているんです。

実際、2025年3月にOpenAIのサム・アルトマンCEOが「スタジオジブリ風」の画像生成をSNSでアピールしたことが論争を巻き起こしました。

一部では「ジブリのブランド価値を損なう」という批判がありました。一方で「芸術スタイル自体は著作権保護の対象外」という意見もあり、この問題の複雑さを物語っていますね。

この事例は、OpenAI自身も著作権とアニメ風画像生成の境界について明確な線引きができていない証拠とも言えます。

ポリシー違反を回避する方法・プロンプト例

ポリシー違反を回避しながらアニメ風の画像を生成するには、以下のようなプロンプトの書き方が効果的です。

ポイントは、特定の作品名やスタジオ名を避け、代わりに表現の特徴を具体的に説明することです!

ChatGPTで画像生成中に警告が表示された場合の対処法

ChatGPTで画像生成中に警告が表示された場合、以下の対処法を試してみましょう!

①プロンプトの言い換え

警告が表示されたら、特定の作品や著作者への言及を避け、代わりに表現の特徴を説明するように言い換えてみましょう。

例: 「ジブリ風の風景」→「自然と人間の調和を描いた、細部まで丁寧に描かれた、柔らかい色彩の日本的なアニメーション風景」

②違反部分の特定と修正

プロンプトのどの部分が問題になっているのかを特定し、その部分だけを修正します。例えば、特定のキャラクター名や作品名を削除するだけで、問題が解決することもあります。

③プロンプトを単純化する

複雑なプロンプトは誤解を招きやすいため、シンプルな表現に変更してみましょう。

例: 「頭に猫耳がある青い髪の少女で、魔法が使えて…」→「青い髪の少女のイラスト」

ChatGPTで生成したアニメ風画像を商用利用する際の注意点

ChatGPTで生成したアニメ風画像を商用利用する場合、さらに注意が必要です!

①商標権と著作権について理解する

有名アニメスタイルを真似した画像は、商用利用すると著作権侵害と見なされる可能性があります。特に商標登録されている要素には注意が必要です。

②プロンプトを記録しておく

生成に使用したプロンプトを記録しておくことで、問題発生時に参照できます。特定の作品を意図的に真似していないことを証明する材料になります。

③法的リスクの認識

商用利用の場合、個人利用よりもリスクが高いことを認識しましょう。必要に応じて法律の専門家に相談することも重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ChatGPTでアニメ風画像を生成する際のポリシー違反について、その基準や回避方法を詳しく解説してきました!

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- 特定のアニメ作品名やスタジオ名を直接指定するとポリシー違反になりやすい

- スタイルと著作権の境界線は曖昧で、OpenAI自身も判断に揺れがある

- プロンプトでは特定作品への言及を避け、表現の特徴を具体的に説明するのがコツ

- 警告が表示されたら、プロンプトを言い換えて再挑戦してみよう

- 商用利用の場合はさらに慎重な対応が必要

アニメ風の画像生成はとても楽しい作業ではありますが、著作権やポリシーに配慮することも大切です。この記事の内容を参考に、ポリシー違反を避けながら画像生成を楽しんでください!