「Perplexityってどこの国の企業なんだろう?」

「高機能みたいだけど信頼できるサービスなのか気になる」

AI対話型検索エンジンとして注目を集めるPerplexityですが、開発背景や運営元が不透明だと感じ、利用をためらっている方もいるかもしれません。

そこで、本記事ではPerplexityの開発元企業について、以下の点を中心に詳しく解説します。

📖この記事のポイント

- Perplexityの開発元はアメリカ・サンフランシスコの企業

- 創業者はOpenAIやGoogle出身の専門家である

- 他の生成AIと比較したPerplexityの強みはリアルタイムな検索精度

- リサーチや情報の確認はPerplexityがおすすめ!

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取る最後まで読むことで、Perplexityの信頼性と特徴を理解した上で、安心して活用できるようになるので参考にしてください!

Perplexity AIはどこの国の企業?開発元の信頼性

Perplexity AIは、アメリカ合衆国に拠点を置く企業によって開発・運営されています。

信頼性を判断するには、単に「どこの国か」だけでなく所在地、創業者たちの経歴、そして世界的な評価を多角的に知ることが重要です。

特に、AI技術の中心地であるシリコンバレーとの関連性や、どのようなバックグラウンドを持つ人物たちがサービスを支えているのかは、安全性や将来性を評価する上で欠かせないポイントです。

本社所在地は「アメリカ合衆国 サンフランシスコ」

Perplexity AIの開発元であるPerplexity AI, Inc.の本社は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコにあります。

サンフランシスコは、シリコンバレーの一部として世界中の名だたるIT企業やスタートアップが集積する、技術革新の最前線です。

また、アメリカの企業なため事業活動もアメリカの法に準拠します。プライバシー保護などに関しても、アメリカの法律の枠組みで運営されています。

創業者は元OpenAI・Google出身のエキスパート集団

Perplexity AIは、AI分野のトップ企業で経験を積んだエキスパートたちによって設立されました。

CEOのAravind Srinivas氏は、OpenAIでサイエンティストとして活動していた経緯があります。

他の共同創業者たちも、Google AI、Meta(旧Facebook)などでAIモデルや検索システムの開発に携わってきた経歴を持つ人たちです。

彼らは、従来の検索エンジンが抱える課題をAIの力で解決し、より直接的で正確な情報提供を目指すという共通のビジョンのもと、2022年にPerplexity AIを設立しました。

AI技術の最前線を知り尽くした専門家集団が開発を主導している点は、Perplexityの技術的な優位性と信頼性の大きな基盤と言えます。

他の生成AIと比較したPerplexityの強み

Perplexityは、従来のチャットAIとは一線を画す『検索エンジン』として、多くの強みを持っています。

ChatGPTやClaudeなどの生成AIが対話や文章生成を得意とするのに対し、Perplexityは情報検索と要約に特化。

単に情報を提示するだけでなく、正確性や検索の深さにおいても高い評価を受けています。

①リアルタイム検索と正確性の高さ

Perplexityの最大の強みは、常に最新のインターネット情報を参照して回答を生成するリアルタイム検索機能です。

一般的なチャットベースの生成AIが、特定の時点までの学習データに基づいて回答するのに対し、Perplexityは検索クエリが入力されるたびにWebをクロールし、最新情報を収集・要約します。

さらに、AIの回答の正確性を評価する第三者機関の調査においても、Perplexityはハルシネーション(誤情報)の少なさや事実に基づく回答精度で、他の主要なAIモデルを上回る高いスコアを記録しています。

②高い検索深度による高品質な回答

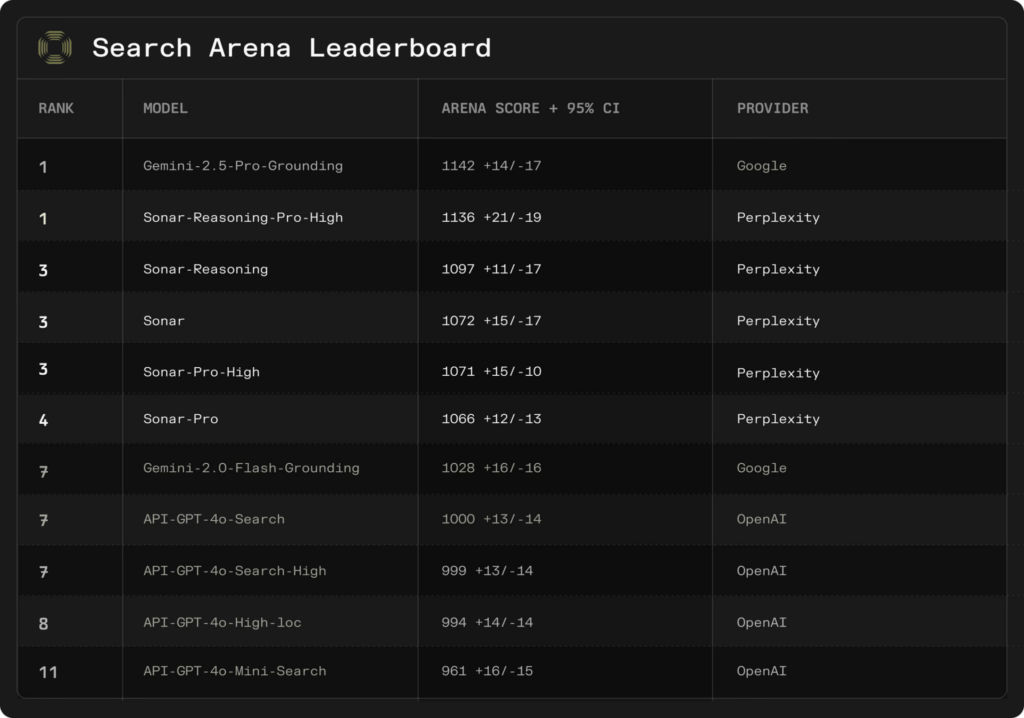

Perplexityは、検索の深さと回答の品質においても極めて高い評価を得ています。

AIモデルの性能を評価するプラットフォーム「LLM Arena」が実施した、検索・回答品質に特化した「Search Arena」評価において、PerplexityはGemini2.5Proなどと並び1位タイを獲得しました。

ユーザーの質問意図を深く理解し、的確で高品質な回答を生成する能力がトップレベルであると認められたことを意味します。

また、Perplexityは回答の根拠となったWebサイトの出典を必ず明記します。

他のAIが出典を示さないか限定的であるのに比べ、Perplexityは具体的かつ網羅的に情報源を提示するため、ユーザー自身がファクトチェックを行いやすい透明性の高い設計となっています。

③使用するモデルを選択できる

Perplexity Pro(有料版)では、回答生成に使用するAIモデルをユーザーが自由に選択できる柔軟性があります。

Perplexityは、自社開発のモデルに加えてChatGPTやGeminiといった高性能な大規模言語モデルも利用可能です。

たとえば、OpenAIのGPT-5や、AnthropicのClaude 4.1 Opus、GoogleのGemini2.5など、業界をリードする最新かつ強力なモデルを、質問の内容や目的に応じて切り替えできます。

ユーザーは常に最適なAIの能力を引き出しながら、検索と情報収集の質を高められます。

「安全性」を高めるための3つの項目

Perplexityは信頼性の高い企業によって運営され、高性能な検索機能を提供していますが、AIサービスを利用する上での安全性はユーザー自身でも高める意識が必要です。

- 情報のファクトチェック

- ユーザーデータの取り扱いとプライバシーポリシーの確認

- ビジネスプランによるデータ保護機能強化

それぞれ解説します。

①情報のファクトチェック

Perplexityは回答の正確性が高いものの、生成された情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行う必要があります。

Perplexityの回答は、参照したWebサイトの情報に基づいているものの、出典サイトの情報自体が誤っていたり、偏った見解を含んでいたりする場合もあります。

出典が明記されているため、他のAIに比べてファクトチェック自体は容易です。しかし、その利便性ゆえに確認を怠ってしまう恐れもあります。

たとえば、出典先のリンクが明示されていてもリンク先のページが開かない、あるいは関連性のないサイトページに繋がっているなどです。

特に重要な情報や専門的な内容については、提示された出典リンクを実際に訪問し情報の信頼性や一次情報を確認することが、AIを安全に活用する上で不可欠です。

②ユーザーデータの取り扱いとプライバシーポリシーの確認

Perplexityを利用する際は、自身のデータがどのように取り扱われるかを理解し、プライバシー設定を確認することが重要です。

Perplexityは、サービスの改善やパーソナライズのためにユーザーの検索履歴などを収集することがあります。

もし、自身のデータをAIの学習に使用されたくない場合は、設定メニューからオフにしましょう。シークレットモードを使えば、検索履歴が残らないのでプライバシーの観点からおすすめです。

利用規約やプライバシーポリシーには、データの収集範囲、利用目的、保管期間などが詳細に記載されています。

特にデータ保護に関する項目には目を通し、どのような使い方が最適かを判断しましょう。

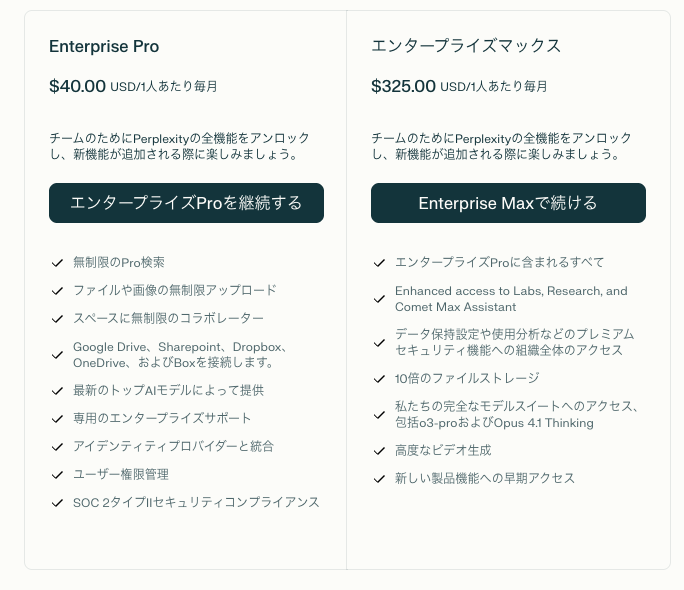

③ビジネスプラン(Pro版)によるデータ保護機能強化

Perplexity Pro版(Enterpraice Proプラン)では、無料版に比べてデータ保護機能が強化されており、ビジネス利用に適しています。

ユーザーのデータは、AIモデルの学習には使用されないことが明記されているため、機密情報や社外秘の情報を扱う可能性があるビジネスシーンにおいて最適です。

無料版とPro版の機能差だけでなく、データ保護の側面の違いも理解した上でプランを選択することが望ましいです。

まとめ

Perplexityは、アメリカ・サンフランシスコに拠点を置く信頼性の高い企業が開発した、革新的なAI回答エンジンです。

- 開発元はアメリカのPerplexity AI, Inc.で、拠点はサンフランシスコ

- 創業者はOpenAIやGoogle出身のAIエキスパート集団

- リアルタイム検索と高い回答精度、出典の明記が強み

- Pro版ではGPT-5やClaude Opus4.1など最新モデルを選択可能

- 安全利用のためには、ユーザー自身によるファクトチェックとプライバシー設定が重要

AI技術の最前線を走る企業が提供するPerplexityは、従来の検索体験を大きく変える可能性を秘めています。

特徴を理解することでより安心、効果的にPerplexityを活用できるでしょう。

本記事を参考に、Perplexityを日々の情報収集や業務に役立ててください。

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/