「Canva AIナレーターを使ってみたいけど、どこから始めればいいかわからない…」

「たくさん種類があるけど、何が違うの?」

そんな疑問を抱えていませんか?

CanvaのAIナレーター機能を使えば、テキストを入力するだけで自然な音声ナレーションを簡単に生成できます。しかし、複数のツールがあるため、どれを選べばいいか迷っている方も多いはずです。

本記事では、Canvaで利用できる3つの主要AIナレーターツールの違いを明確にし、誰でもすぐに始められる具体的な作成手順をスクショ付き4ステップで解説します。

内容をまとめると…

CanvaのAIナレーターは複数種類あり、標準機能なら外部連携不要で今すぐ使える

標準AI音声は素材メニューから「オーディオ」を選択→AI音声を追加→テキスト入力→音声選択と数分で生成完了!

自然な読み上げには、句読点で間を取る・一文を40〜50文字に区切るのが効果的

複数のAIツールを組み合わせて収入に繋げたいなら、まずは無料セミナーで情報収集を!

豪華大量特典無料配布中!

romptn aiが提携する完全無料のAI副業セミナーでは収入UPを目指すための生成AI活用スキルを学ぶことができます。

ただ知識を深めるだけでなく、実際にAIを活用して稼いでいる人から、しっかりと収入に直結させるためのAIスキルを学ぶことができます。

現在、20万人以上の人が収入UPを目指すための実践的な生成AI活用スキルを身に付けて、100万円以上の収益を達成している人も続出しています。

\ 期間限定の無料豪華申込特典付き! /

AI副業セミナーをみてみる

Canva AIナレーター(読み上げ)とは?

Canva AIナレーターとは、テキストを入力するだけでAIが自動的に音声ナレーションを生成できる機能です。

従来、動画にナレーションを入れるには、自分で録音したり外部の音声編集ソフトを利用したりする必要がありました。しかし、Canva内で完結するAIナレーター機能を使えば、Canvaの編集画面上で簡単に高品質なナレーションを作成してデザインに追加できるため、作業がワンストップで完結します。

Canvaで利用できるAIナレーターツールは複数ありますが、ここでは代表して3つご紹介します。

AI音声読み上げ機能(Canva標準機能)

AI音声読み上げ機能は、Canvaに標準搭載されている音声生成機能で、テキストを入力するだけで自然な音声を生成できます。日本語では女性(あいり)と男性(はるき)の2種類の声が用意されており、日本語を含む38言語に対応しています。

Murf AI(連携アプリ)

Murf AIは、テキスト入力によって高品質な音声を生成できる専門的な音声合成ツールです。Canvaのアプリとして連携することで、動画やプレゼンテーションにプロフェッショナルなナレーションを追加します。音声の年齢、性別、スタイル、感情表現を細かく調整でき、120種類以上のAI音声から選択可能です。

ただし、使用するにはMurf AIの有料アカウント登録(月19ドル〜)が必要な点に注意してください。

HeyGen/D-ID AI Presenters(連携アプリ)

HeyGenやD-IDは、アバターが喋る動画を作成できるAIナレーションツールです。単なる音声生成だけでなく、アバターの口パクに合わせてナレーションを読み上げさせます。老若男女問わず多様な声とスタイルから選択でき、自分の写真をアップロードするとオリジナルアバターの作成も可能です。

Canva AIナレーターの使い方4ステップ

ここでは、無料で使用できるCanva標準搭載のAI音声読み上げ機能の使い方を解説します。

Canva標準のAI音声読み上げ機能は、アカウント登録や外部アプリとの連携が不要で、最もシンプルに使い始められます。所要時間は慣れれば5〜10分程度で、複雑な編集スキルは一切不要です。

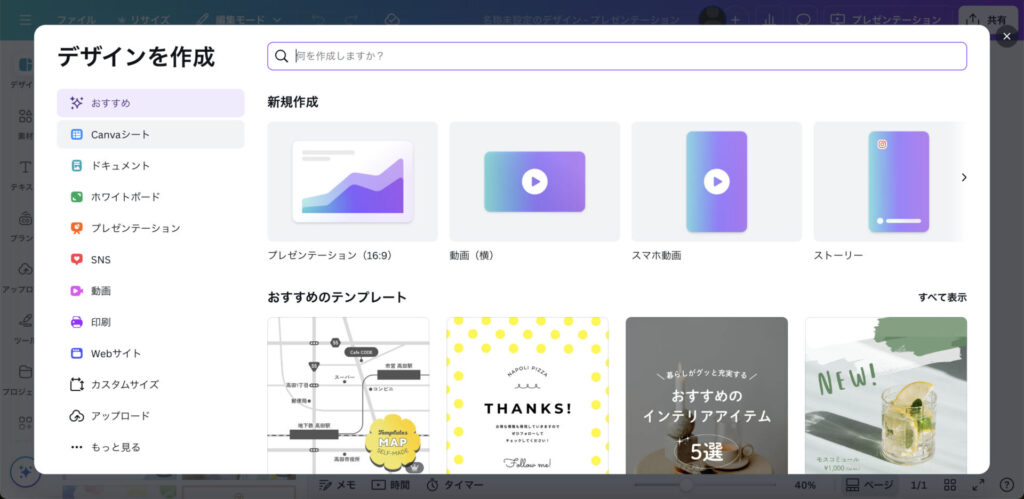

ステップ1|Canvaにログインしてファイルを開く

まずCanvaにログインし、動画プロジェクトを作成して編集画面を開きます。

Canva公式サイト(canva.com)にアクセスし、アカウントにログインしてください。アカウントを持っていない場合は、メールアドレスやGoogleアカウントで無料登録できます。ログイン後、トップ画面から「デザインを作成」をクリックし、動画やプレゼンテーションなど任意のファイルを選択します。

ステップ2|素材メニューからオーディオを選択する

編集画面が開いたら、画面左側に表示されているメニューバーから「素材」アイコンをクリックしてください。素材メニューが開くと、上部に「デザイン」「写真」「動画」「オーディオ」などのタブが表示されます。

その中から「オーディオ」タブを選択すると、音楽やサウンドエフェクトと並んで「AI音声を追加する」という項目が表示されます。

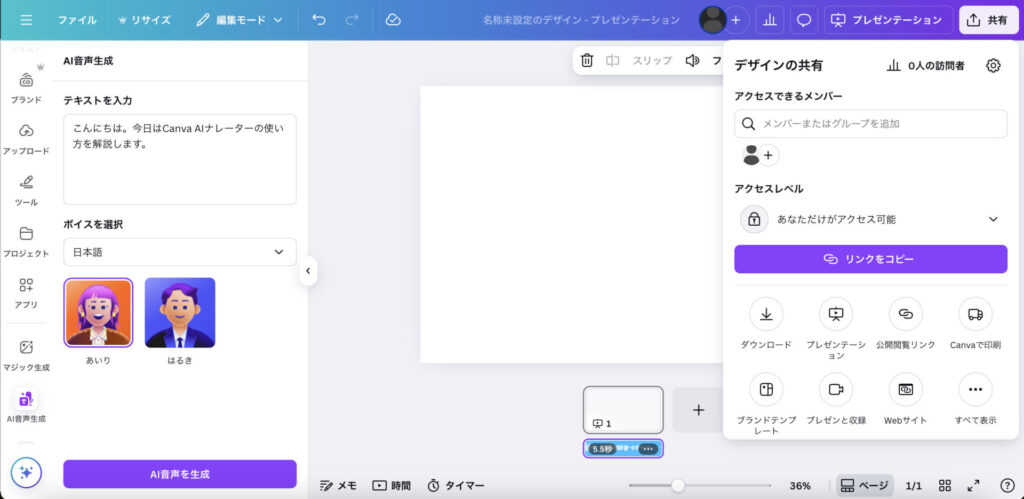

ステップ3|テキストを入力して音声を選択する

「テキストを入力」欄に、AIに読み上げてもらいたい文章を入力します。例えば「こんにちは。今日はCanva AIナレーターの使い方を解説します」のように、自然な日本語で記述してください。句読点や改行を適切に使うことで、より自然なイントネーションで読み上げられます。

次に「ボイスを選択」ドロップダウンメニューから、日本語の女性(あいり)または男性(はるき)を選択します。声を選択したら、画面下部に表示される「AI音声を生成」ボタンをクリックします。

ステップ4|プレビュー確認して生成・エクスポート

AI音声が生成されると、タイムライン上に音声トラックが自動的に配置されます。画面上部の再生ボタンをクリックして、音声が自然に聞こえるか、映像とタイミングが合っているかを確認してください。

実際に生成した音声がこちらです。

プレビューで問題がなければ、画面右上の「共有」ボタンをクリックし、「ダウンロード」を選択するとファイルが保存されます。

Canvaの無料プランで使える範囲

Canva標準のAI音声読み上げ機能は、無料プランでも利用可能です。ただし、無料プランでは利用回数に制限があり、月ごとにリセットされます。具体的な回数制限は明確には記載されていません。

Murf AIは無料プランでは生成できず、Murf AIの有料アカウント(月19ドル〜)への登録が必要です。一方でプレビューまでは無料で試せるので、高品質なナレーターツールを求める方はぜひ試してから検討してみてください。

HeyGenやD-IDは無料プランでもアバター動画を作成できます。ただし、無料プランでは生成できる動画の長さや回数に制限があるため要注意。HeyGenは月に3本まで、D-IDは10クレジット(クレジットの使用状況は言語やボイス、スタイルによって異なる)までという制限があります。

自然な読み上げにする2つのコツ

AIナレーターをより自然に聞かせるには、テキストの書き方と音声設定を工夫する必要があります。

AIは入力されたテキストを機械的に読み上げるため、何も工夫せずに長文を入力すると、抑揚がなく単調な音声になってしまいます。以下の2つのコツを実践することで、人間が喋っているような自然なナレーションに近づけられるでしょう。

①句読点・改行を適切に使う

1つ目のコツは、句読点(。、)と改行を適切に使い、AIに間を取らせることです。句点(。)を入れると、AIは自然に一呼吸置いて次の文を読み始めます。読点(、)を入れると、文中でも適度なポーズが入り、聞き取りやすくなります。

例えば、「今日はCanvaについて解説します」よりも「今日は、Canvaについて解説します」の方が、自然なリズムで読み上げられます。改行を入れることでも、AIに間を取らせることができるため、強調したい部分の前に改行を挿入するのも効果的です。

②一文を短く区切る

2つ目のコツは、一文を短く区切り、長すぎる文章を避けることです。AIは長い文章を読み上げると、息継ぎが不自然になったり、抑揚が平坦になったりします。目安としては、一文40〜50文字程度に収めると、聞きやすいナレーションになります。

複雑な内容を伝える場合は、一つの長文で説明するのではなく、複数の短い文に分割しましょう。「このツールは○○で、△△であり、□□という特徴があります」ではなく、「このツールは○○です。△△という特徴があります。さらに□□も可能です」のように分けると効果的です。

まとめ

今回は、Canva AIナレーター機能について解説しました。ポイントは以下の通りです。

- Canva AIナレーター機能はテキスト入力だけで簡単に高品質なナレーション動画を作成できる画期的なツール

- 無料ならCanva標準のAI音声読み上げ機能、品質を求めるならMurf AIのアプリ連携、アバターも作成するならHeyGenやD-IDのアプリ連携がおすすめ

- 自然な読み上げには、句読点の適切な使用と一文を短く区切りが大切

プロのナレーターを雇う時間や費用がない方、自分の声を録音したくない方にとって、AIナレーター機能は強力な味方となります。まずは無料プランで各ツールを試してみて、自分のコンテンツに合う音声を見つけることから始めてみてくださいね!