「AIが人間の仕事を奪う時代がやってくる」——この話、最近よく耳にしませんか?でも、実際に私たちの身の回りを見渡してみると、AIによって完全に仕事がなくなった職業ってそれほど多くないように感じませんか?

実は、AIが普及した現在でも多くの仕事が残り続けているんです。つまり、「仕事がなくなる」というよりも「仕事の中身が変わっている」というのが実情なんですね。

ただし、AIの影響を受けやすい仕事と受けにくい仕事があるのも事実です。データ入力や定型的な事務作業などは確実に自動化が進んでいますし、一方でカウンセラーや営業職のような「人と人のつながり」が重要な仕事は、AIでは代替が難しいのが現状です。では、その違いはどこにあるのでしょうか?

今回の記事では、最新のデータをもとに本当にAIの影響を受けやすい仕事をランキング形式でご紹介します。さらに、AIに奪われない仕事の特徴や、これからの時代を生き抜くための具体的な対策についても詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

📖この記事のポイント

- SHIFT AIの無料セミナーならAIのプロから無料で収入に直結するAIスキル習得から仕事獲得法まで学べる!

- 今すぐ申し込めば、超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料AIセミナーを見てみるAIでなくなる仕事って本当にある?現状をチェック

まず気になるのが、実際にAIってどれくらい普及しているの?ということですよね。

AIの普及率と仕事への影響

PwC Japanグループの調査によると、2023年時点で日本企業の約65%が何らかの形でAIを導入しているそうです。思ったより多くないですか?

でも、ここで重要なのは「AIを導入している」と「人間の仕事がなくなった」は全く別の話だということなんです。実際に多くの企業では、AIは人間の仕事を奪うためではなく、業務を効率化したり、ミスを減らしたりするために活用されているんですね。

例えば、コンビニのセルフレジを思い浮かべてみてください。確かにレジ打ちの作業は機械がやってくれるようになりましたが、店員さんがいなくなったわけではありません。むしろ接客や商品の補充、お客様のサポートといった、より人間らしい仕事に集中できるようになったというのが実情です。

「仕事がなくなる」vs「仕事が変わる」の違い

ここで整理しておきたいのが、「仕事がなくなる」と「仕事が変わる」の違いです。多くの場合、AIの導入によって起きているのは後者なんです。

たとえば銀行員の場合を考えてみましょう。確かに窓口での単純な入出金業務は減っています。でも、その分お客様の資産運用相談や住宅ローンの提案といった、より専門性の高い業務に時間を割けるようになっているんです。つまり、銀行員という職業がなくなったわけではなく、求められるスキルが変化しているということですね。

同じことが多くの職業で起きています。AIが得意な「データ処理」や「パターン認識」の部分はAIに任せて、人間は「判断」や「創造」、「コミュニケーション」により集中する——これが現在進行形で起きている変化なんです。

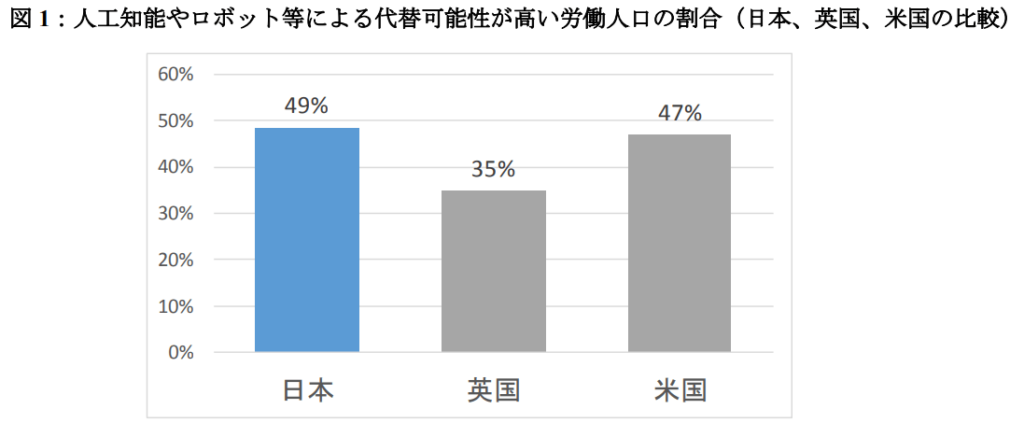

野村総研とオックスフォード大学の49%予測の真相

よく引用される野村総合研究所とオックスフォード大学の「日本の労働人口の49%がAIに代替可能」という予測。この数字だけ聞くと「半分の人が失業してしまう!」と思ってしまいますが、実はそういう意味ではないんです。

この調査が示しているのは「技術的には代替可能」ということであって、「明日から全部AIに置き換わる」という話ではありません。技術的に可能だからといって、すぐに実用化されるとは限らないし、法律や社会的な受け入れ、コストといった様々な要因が関わってくるからです。

実際、この調査が発表されたのは2015年ですが、それから約10年経った今でも、予測されていたほど急激な変化は起きていませんよね?これは、AIの導入には想像以上に時間がかかるということを示しているんです。

また、重要なのは「代替可能」と「代替される」は違うということ。技術的には可能でも、人間がやった方が良い場合や、お客様が人間を求める場合も多いんです。例えば、AIカウンセラーは技術的には可能ですが、やっぱり人に相談したいという方が多いのも事実ですよね。

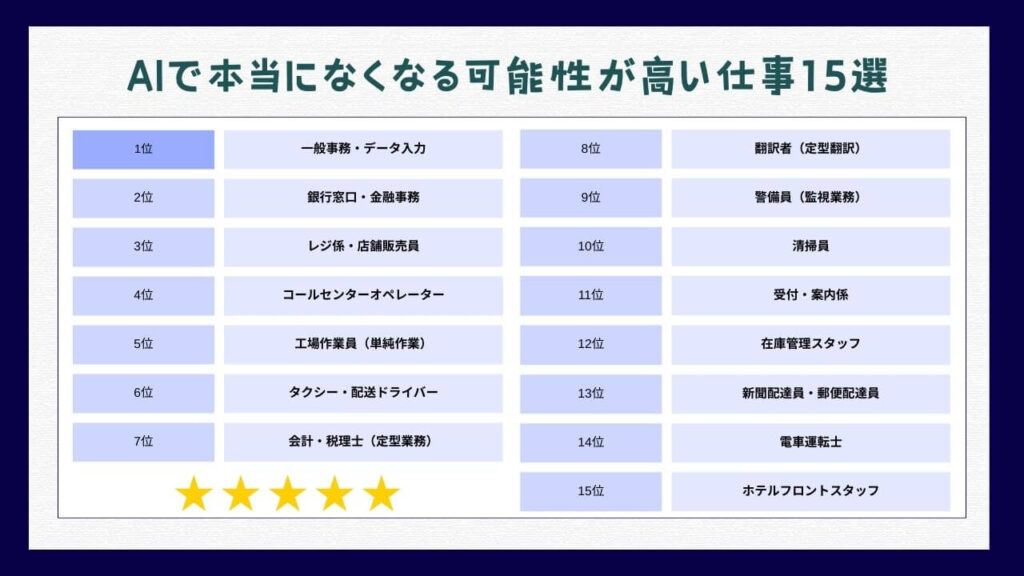

【最新ランキング】AIでなくなる可能性が高い仕事15選!

それでは、実際にAIの影響を受けやすい仕事をランキング形式で見ていきましょう!このランキングは、以下の5つの評価基準に基づいて作成しています。

- 自動化の技術的実現度:現在のAI技術でどの程度自動化可能か

- 導入コストの妥当性:企業にとって導入メリットがあるか

- 社会的受容度:利用者や社会がAI化を受け入れやすいか

- 法規制への対応状況:法整備がどの程度進んでいるか

- 現在の普及状況:既にどの程度AI化が進んでいるか

これらの基準を総合的に判断して、影響を受けやすい順にランキング化しました。

- 第1位:一般事務・データ入力

- 第2位:銀行窓口・金融事務

- 第3位:レジ係・店舗販売員

- 第4位:コールセンターオペレーター

- 第5位:工場作業員(単純作業)

- 第6位:タクシー・配送ドライバー

- 第7位:会計・税理士(定型業務)

- 第8位:翻訳者(定型翻訳)

- 第9位:警備員(監視業務)

- 第10位:清掃員

- 第11位:受付・案内係

- 第12位:在庫管理スタッフ

- 第13位:新聞配達員・郵便配達員

- 第14位:電車運転士

- 第15位:ホテルフロントスタッフ

それでは見ていきましょう!

1位:一般事務・データ入力

堂々の1位は一般事務とデータ入力です。書類作成、データの転記、スケジュール管理といった定型的な作業は、まさにAIが最も得意とする分野なんです。

すでにAI-OCR(紙の書類をデジタル化する技術)や自動化ツールの導入が進んでおり、手書きの書類も瞬時にデータ化できるようになっています。厚生労働省の職業紹介状況を見ても、一般事務の求人倍率は全職業平均の約半分という状況が続いているんです。

ただし、完全になくなるわけではありません。複雑な判断を伴う業務や、イレギュラーな対応が必要な場面では、まだまだ人間の力が必要です。

2位:銀行窓口・金融事務

銀行の窓口業務も、AIに代替されやすい仕事の上位にランクインしています。預金の入出金、振込手続き、口座開設といった定型的な業務は、既にATMやオンラインバンキングで自動化が進んでいますよね。

さらに、融資審査においてもAIが活躍しています。膨大な顧客データを瞬時に分析して、リスク評価を行うことができるんです。実際に、メガバンクでは大規模な人員削減が発表されており、業界全体で構造変化が起きています。

とはいえ、複雑な金融商品の提案や、お客様の人生設計に関わる相談業務などは、引き続き人間の専門性が求められる分野です。

3位:レジ係・店舗販売員

コンビニやスーパーのレジ業務は、セルフレジの普及によって確実に減少しています。さらに進化形として、商品を手に取るだけで自動的に会計が完了する「無人店舗」の実証実験も各地で行われているんです。

Amazonの「Amazon Go」のような技術が普及すれば、レジという概念自体がなくなる可能性もあります。AI搭載のカメラが何を取ったかを認識し、店を出るだけで決済が完了するなんて、少し前までは夢のような話でしたよね。

ただし、接客や商品説明、困っているお客様へのサポートといった人間ならではの価値提供は、今後も重要な役割として残り続けるでしょう。

4位:コールセンターオペレーター

お客様からの問い合わせ対応も、AIが得意とする分野の一つです。よくある質問への回答や、簡単な手続きの案内などは、既にAIチャットボットや音声認識システムが24時間対応で行っています。

自然言語処理技術の向上により、AIは人間との会話もかなり自然にできるようになりました。定型的な問い合わせであれば、お客様もAIだと気づかないレベルまで達しているんです。

しかし、クレーム対応や複雑な相談事項については、お客様の感情に寄り添い、個別の事情を理解する人間のオペレーターが不可欠です。

5位:工場作業員(単純作業)

製造業では以前からロボットによる自動化が進んでいましたが、AIの登場でさらに高度な作業まで自動化できるようになりました。組み立て、溶接、検査といった作業は、人間よりも正確かつ高速に行えるんです。

特に、危険を伴う作業や重労働については、作業員の安全確保の観点からもAI・ロボット化のメリットが大きいといえます。24時間稼働も可能ですし、品質のばらつきもありません。

ただし、複雑な組み立てや、職人技が必要な精密作業については、まだまだ人間の技術力が重要な役割を果たしています。

6位:タクシー・配送ドライバー

自動運転技術の進歩により、運転手という職業も大きな変化を迎えています。既に一部地域では自動運転タクシーの実証実験が始まっており、配送においてもドローンや自動運転車両の活用が検討されています。

特に、決まったルートを走る配送業務や、長距離運送などは自動化しやすい分野です。人件費削減や運転ミスの防止といったメリットも大きく、今後の普及が期待されています。

一方で、お客様とのコミュニケーションが重要なタクシー業務や、複雑な配送先への対応などは、人間ドライバーの価値が残り続けるでしょう。

7位:会計・税理士(定型業務)

会計業務のうち、帳簿作成や税額計算といった定型的な作業は、AIの得意分野です。会計ソフトにAI機能が搭載され、レシートをスマホで撮影するだけで自動的に仕訳が作成されるようになりました。

税務申告についても、個人の確定申告程度であればAIで十分対応可能になっています。実際に、会計事務所でも単純な入力作業はAIに任せるところが増えているんです。

ただし、税務相談や経営アドバイス、複雑な税務判断については、専門家としての知識と経験が不可欠です。AIはあくまでツールとして活用し、より付加価値の高い業務に集中する流れになっています。

8位:翻訳者(定型翻訳)

Google翻訳をはじめとするAI翻訳の精度は、この数年で飛躍的に向上しました。日常会話レベルやビジネス文書の翻訳であれば、実用レベルに達しているといえるでしょう。

特に、マニュアルや仕様書といった定型的な文書の翻訳は、AIの方が早くて正確な場合も多いんです。リアルタイム翻訳機能も充実しており、簡単な通訳業務も代替されつつあります。

しかし、文学作品や高度な専門文書、文化的なニュアンスが重要な翻訳については、まだまだ人間の感性と専門性が必要です。

9位:警備員(監視業務)

監視カメラとAIを組み合わせたセキュリティシステムの進歩により、24時間の監視業務が自動化されています。不審者の検知や、異常行動の察知なども、AIが人間以上の精度で行えるようになりました。

施設内を巡回する警備ロボットも実用化されており、人的コストの削減と警備の質向上を同時に実現しています。

ただし、実際にトラブルが発生した際の現場対応や、来訪者への案内といった業務は、人間の警備員が担い続ける重要な役割です。

10位:清掃員

床の掃除機がけやモップ掛けといった定型的な清掃作業は、既に自動化が進んでいます。オフィスビルや商業施設では、夜間に自動で清掃を行うロボットが活躍しているんです。

特に、広いフロアの清掃や危険な場所での作業については、ロボットの方が効率的で安全性も高いといえます。

しかし、細かい部分の清掃や、状況に応じた判断が必要な作業については、人間の丁寧さと臨機応変さが重要な価値を持ち続けています。

11位:受付・案内係

企業の受付業務も、AIによる自動化が進んでいる分野の一つです。来訪者の受付、会議室の案内、簡単な問い合わせ対応などは、受付ロボットやタッチパネルシステムで対応できるようになりました。

多言語対応も可能ですし、24時間対応できるのもAIの強みです。

ただし、VIPのお客様への特別な対応や、複雑な状況への臨機応変な対処については、人間のホスピタリティが不可欠です。

12位:在庫管理スタッフ

倉庫での在庫管理業務は、AIとロボティクスの組み合わせで大幅な自動化が可能になりました。商品の入出庫、在庫数の把握、最適な保管場所の判断なども、AIが効率的に行えます。

Amazonの物流センターのように、ロボットが商品を運び、AIが最適なピッキングルートを計算するシステムも実用化されています。

13位:新聞配達員・郵便配達員

決まったルートを巡回する配達業務は、ドローンや自動運転車両による自動化が検討されています。特に過疎地域では、効率的な配達手段として期待されているんです。

ただし、重い荷物の配達や、複雑な住所への配達などは、まだまだ人間の判断力と体力が必要な分野です。

14位:電車運転士

電車の自動運転技術は既に実用化されており、山手線でも実証実験が行われています。モノレールなどでは完全自動運転も実現していますよね。

安全性の確保や定時運行の観点から、AIによる運転の方が優れている面もあります。

15位:ホテルフロントスタッフ

チェックイン・アウト手続きの自動化は、多くのホテルで導入が進んでいます。ロボットがフロント業務を担うホテルも登場しており、話題になりましたよね。

ただし、お客様への細やかなサービスや、特別なリクエストへの対応については、人間のホスピタリティが重要な価値を持ち続けています。

これらの仕事に共通しているのは、「定型的で繰り返しの多い作業」「データ処理が中心」「パターン化しやすい業務」という特徴です。でも、完全になくなるわけではなく、人間はより付加価値の高い部分に集中できるようになる、というのが実際の流れなんです!

AIに奪われない仕事の特徴とは?生き残る職業の共通点

先ほどのランキングを見て「うわ、私の仕事も影響を受けそう…」と思った方もいるかもしれませんが、安心してください!AIに代替されにくい仕事には、はっきりとした共通点があるんです。

これらの特徴を理解することで、自分のキャリアをどう発展させていけばいいかも見えてきますよ。

特徴①:人間の感情や共感が必要な仕事

まず最も重要なのが、人の気持ちに寄り添う能力が求められる仕事です。AIはデータ処理や計算は得意ですが、人間の複雑な感情を理解したり、共感したりすることはできません。

例えば、カウンセラーやセラピストの仕事を考えてみてください。確かにAIカウンセラーも登場していますが、やっぱり「人に話を聞いてもらいたい」「人に理解してもらいたい」という根本的な人間の欲求は変わりませんよね。

営業職やコンサルタントも、データ分析はAIに任せても、お客様との信頼関係を築いたり、相手の立場に立って提案したりする部分は、人間ならではの強みです。

特徴②:創造性・発想力が求められる仕事

次に、ゼロから何かを生み出す創造性が重要な仕事も、AIには代替が困難です。AIは既存のデータを学習して新しいものを作ることはできますが、本当の意味での「創造」とは少し違うんですね。

デザイナーやクリエイターの仕事がいい例です。確かにAIが画像を生成したり、ロゴを作ったりすることはできるようになりました。でも、クライアントの想いを汲み取って、ブランドの世界観を表現したり、時代の空気感を捉えた斬新なデザインを生み出したりするのは、やっぱり人間の感性が必要なんです。

研究者や開発者も同様です。既存の常識を疑ったり、誰も思いつかないようなアプローチを考えたりする「ひらめき」の部分は、AIにはまだまだ難しい領域です。

特徴③:複雑な判断・問題解決が必要な仕事

三つ目は、状況に応じた高度な判断力が求められる仕事です。特に、正解が一つではない複雑な問題を扱う職業は、AIには代替しにくいんです。

医師の診断がその典型例ですね。AIは画像診断などで医師をサポートできますが、患者さんの話を総合的に聞いて、生活環境や心理状態も考慮しながら最終的な判断を下すのは、やっぱり人間の医師です。同じ症状でも、患者さんによって最適な治療法は変わりますからね。

弁護士や裁判官も同じです。法律の条文を調べることはAIが得意ですが、複雑な人間関係や社会背景を理解して、公正な判断を下すには人間の知恵と経験が不可欠です。

特徴④:体を使った繊細な作業が必要な仕事

最後に、高度な身体能力や手先の器用さが求められる仕事も、まだまだAIには難しい分野です。

美容師やエステティシャンの仕事を想像してみてください。お客様一人ひとりの髪質や肌質に合わせて、微妙な力加減で施術を行う技術は、長年の経験と感覚が必要ですよね。しかも、お客様との会話を楽しみながら、リラックスできる空間を作るのも重要な仕事の一部です。

料理人や職人の世界も同じです。同じレシピでも、その日の食材の状態や気候に合わせて微調整を加えたり、長年培った「勘」で仕上がりを判断したりする部分は、AIには真似できない職人技です。

つまり、AI時代を生き抜くコツは、これらの「人間らしい能力」をどれだけ伸ばせるかにかかっているんです!

技術的なスキルも大切ですが、それ以上にコミュニケーション能力、創造性、判断力といった「人間力」を磨くことが、これからのキャリア形成では重要になってくるといえるでしょう。

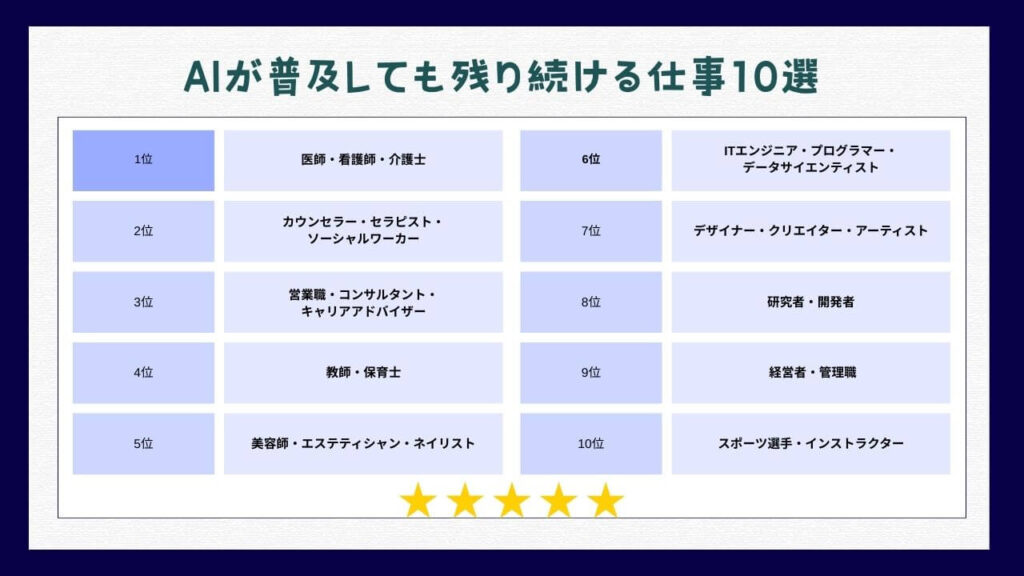

【安心安全?】AIが普及しても残り続ける仕事10選

それでは、先ほどの特徴を踏まえて、AIが普及しても安心して続けられる仕事を具体的に見ていきましょう!

これらの職業は、人間ならではの価値を発揮できる分野なので、むしろAIの発展と共に重要性が高まる可能性もあるんです。

第1位:医師・看護師・介護士

医療・介護分野は、AIの恩恵を受けながらも人間の価値が最も発揮される職業です。確かにAIは画像診断や薬の相互作用チェックなどで医師をサポートしていますが、患者さんとの対話を通じて症状を聞き取ったり、不安を和らげたりするのは人間にしかできません。

看護師さんの温かい声かけや、介護士さんの利用者に寄り添う姿勢は、どんなにAIが発達しても代替できない価値ですよね。実際に、高齢化社会の進展で介護士の需要は増加の一途をたどっているんです。

AIは医療従事者の強力なパートナーとして活用され、より質の高いケアを提供するためのツールとして発展していくでしょう。

第2位:カウンセラー・セラピスト・ソーシャルワーカー

メンタルヘルスの重要性が高まる現代で、これらの職業の価値はますます高くなっています。AIカウンセラーも登場していますが、「人に話を聞いてもらいたい」「人に理解してもらいたい」という根本的な人間の欲求は変わりません。

特に、複雑な家庭環境や人間関係の問題を扱うソーシャルワーカーの仕事は、一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が求められます。これはシンプルなプログラムでは対応できない、まさに人間の感性と経験が活かされる分野です。

心理的な支援は、共感や信頼関係があってこそ成り立つものなんですね。

第3位:営業職・コンサルタント・キャリアアドバイザー

AIがデータ分析や市場調査を担ってくれるようになった今、営業職はより本質的な価値に集中できるようになりました。お客様のニーズを深く理解し、長期的な信頼関係を築き、オーダーメイドの提案を行う——これこそが人間の営業パーソンの真骨頂です。

コンサルタントも同様で、データ分析はAIに任せて、その結果をもとにクライアントの課題を解決する戦略を練ったり、組織の変革をサポートしたりする部分に集中できます。

キャリアアドバイザーは、一人ひとりの人生設計に関わる重要な仕事。その人の価値観や家族の事情まで考慮したアドバイスは、AIには真似できない人間ならではの価値です。

第4位:教師・保育士

教育現場でもAIの活用は進んでいますが、子どもたち一人ひとりの個性を理解し、その子に合った教え方を見つけるのは、やっぱり人間の先生です。AIドリルで基礎学習をサポートしつつ、人間的な成長や社会性を育むのは教師の重要な役割なんです。

保育士も同じで、子どもたちの安全を守りながら、遊びを通じて創造性や協調性を育む仕事は、マニュアル化できない部分がたくさんあります。その日の子どもたちの様子を見て、活動内容を柔軟に変更したりするのも、人間ならではの判断力ですよね。

何より、子どもたちにとって先生は「憧れの大人」「安心できる存在」でもあります。この関係性は、AIには絶対に作れません!

第5位:美容師・エステティシャン・ネイリスト

美容業界は、技術力と接客力、そして美的センスが組み合わさった、まさに人間らしい職業です。お客様の骨格や髪質、肌質に合わせてオーダーメイドの施術を行うには、長年の経験と繊細な技術が必要です。

しかも、美容室やサロンは「キレイになる場所」であると同時に「リラックスできる場所」でもありますよね。お客様との会話を楽しんだり、ちょっとした悩み相談に乗ったりするのも、美容師さんの大切な仕事の一部です。

AIが似合う髪型を提案することはできても、お客様の気持ちに寄り添いながら「なりたい自分」を一緒に見つけていくプロセスは、人間にしかできません。

第6位:ITエンジニア・プログラマー・データサイエンティスト

「プログラマーはAIに代替される」という話もありますが、実際にはその逆で、AIの普及に伴ってITエンジニアの需要は急激に高まっているんです。AIを開発するのも人間、AIを適切に活用するシステムを作るのも人間だからです。

特に、クライアントの要望を理解してシステムに落とし込んだり、複雑な技術的課題を解決したりする部分は、創造性と問題解決能力が求められる人間ならではの仕事です。

データサイエンティストも、データ分析自体はAIがサポートしてくれますが、ビジネス課題を理解し、データから意味のある洞察を導き出して経営陣に提言する部分は、まさに人間の専門性が活かされる分野なんです。

第7位:デザイナー・クリエイター・アーティスト

AIが画像生成や音楽制作を行えるようになった今でも、デザイナーやクリエイターの価値は変わりません。むしろ、AIをツールとして活用しながら、より創造的で人間らしい表現を追求できるようになったといえます。

クライアントの想いを汲み取って、ブランドの世界観を表現したり、時代の空気感を捉えた斬新なデザインを生み出したりするのは、人間の感性と経験があってこそです。

アーティストの場合は、その人の人生経験や価値観、感性そのものが作品の価値になります。これは絶対にAIには真似できない、唯一無二の価値ですよね。

第8位:研究者・開発者

AIは既存のデータを分析して答えを導き出すのは得意ですが、まだ誰も知らない新しい知識を発見したり、革新的な技術を生み出したりするのは人間の研究者の仕事です。

「なぜこうなるのか?」「もっと良い方法はないか?」という探求心や、失敗を重ねながらも諦めずに研究を続ける粘り強さは、まさに人間らしい特質です。

AIは研究のパートナーとして、データ分析や実験の効率化に貢献してくれますが、研究の方向性を決めたり、新しい仮説を立てたりするのは、やっぱり人間の創造力が必要なんです。

第9位:経営者・管理職

データに基づいた意思決定はAIがサポートしてくれますが、会社の将来を見据えた戦略を立てたり、チームをまとめてモチベーションを高めたりするのは、人間のリーダーにしかできません。

特に、予期せぬ危機に直面した時の判断力や、社員一人ひとりの個性を活かしたチーム作りは、データだけでは測れない部分がたくさんあります。

経営者は「会社の顔」でもあります。お客様や取引先、投資家との信頼関係を築くのも、人間らしい魅力や人格があってこそなんですね。

第10位:スポーツ選手・インストラクター

スポーツの世界では、AIが戦術分析やフォーム改善のサポートをしてくれるようになりましたが、実際に競技を行うのは人間です。そして、観客が求めているのも、人間だからこそ生まれるドラマや感動なんです。

フィットネスインストラクターも、一人ひとりの体力や目標に合わせてメニューを組み立てたり、モチベーションを維持するための声かけをしたりする部分は、AIには代替できません。

何より、「この人についていきたい」と思わせる人間的な魅力や、お客様との信頼関係が重要な職業ですよね。

これらの職業に共通しているのは、技術的なスキルだけでなく、人間らしい能力が重要な価値を持っているということです。

AIは確かに私たちの仕事を変えていきますが、人間にしかできない価値を理解して伸ばしていけば、むしろより充実したキャリアを築けるはずですよ!

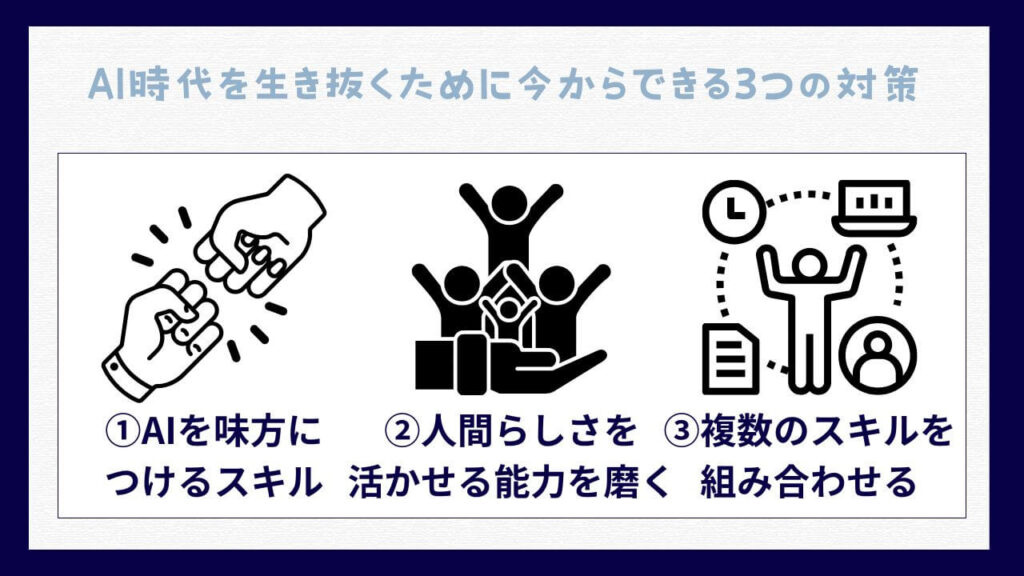

AI時代を生き抜くために今からできる3つの対策

ここまで読んでくださった方の中には、「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。安心してください!AI時代を生き抜くための対策は、実はそんなに難しいことではないんです。

今日からでも始められる3つのポイントをご紹介しますね。

対策①:AIを味方につけるスキルを身につける

まず大切なのは、AIを「敵」として見るのではなく、「最強のパートナー」として活用する能力を身につけることです。これからの時代は、AIを上手に使いこなせる人が圧倒的に有利になります。

- ChatGPTなどの生成AIを日常的に使ってみる:文章の下書きや要約、アイデア出しなど、まずは簡単なことから始めてみましょう

- AIツールの基本操作を覚える:Excel の予測機能、Canvaのデザイン生成、NotionのAI機能など、自分の仕事に関連するツールを一つずつマスターしていく

- プロンプト(指示文)の書き方を学ぶ:AIから良い回答を引き出すコツを覚えることで、作業効率が格段にアップします

実際に私もブログを書く時、ChatGPTに「この内容をもっと分かりやすく説明するには?」と相談したり、データ分析でつまずいた時にAIにヒントをもらったりしています。AIを使いこなせるようになると、本当に仕事が楽しくなるんですよ!

対策②:人間らしさを活かせる能力を磨く

先ほども触れましたが、コミュニケーション能力、創造性、共感力といった「人間らしい能力」は、AI時代においてますます価値が高まります。これらは一朝一夕では身につかないからこそ、今から意識的に伸ばしていくことが重要なんです。

- 積極的に人と関わる機会を作る:リモートワークが増えた今だからこそ、意識的に対面でのコミュニケーションを大切にする

- 異分野の知識に触れる:普段読まないジャンルの本を読んだり、全く違う業界の人と話したりする

- 相手の話を最後まで聞く:話を遮らず、相手の気持ちを理解しようとする姿勢を持つ

対策③:複数のスキルを組み合わせて差別化する

AI時代に最も強いのは、複数の分野にまたがるスキルを持った「ハイブリッド人材」です。一つの専門性だけだとAIに代替される可能性がありますが、複数のスキルを組み合わせることで、替えの利かない貴重な存在になれるんです!

- マーケティング × データ分析:消費者心理を理解しながら、データに基づいた戦略を立てられる

- デザイン × プログラミング:美しいだけでなく、技術的にも優れたWebサイトやアプリを作れる

- 営業 × IT知識:お客様のニーズを理解しながら、最適なシステム提案ができる

- 語学 × 専門知識:グローバルな視点で自分の専門分野を活かせる

大切なのは、完璧を目指さずに「まず始めてみる」ことです。AI時代の変化は確実に起きていますが、それに怯える必要はありません。むしろ、新しい可能性に満ちた時代が始まっているんです。

一緒に楽しみながら成長していきましょうね!

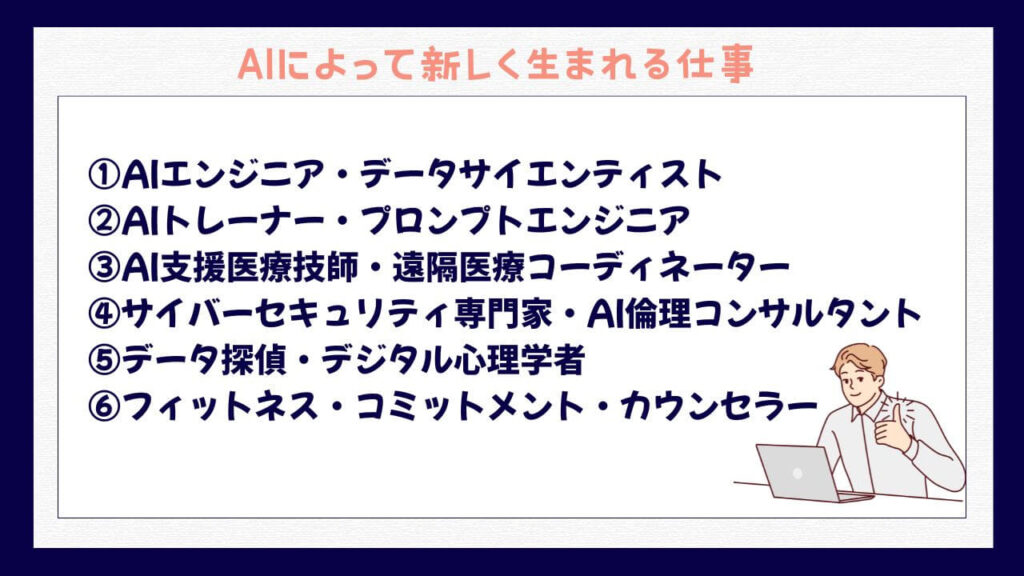

AIによって新しく生まれる仕事も!注目の新職種とは?

ここまで「AIに奪われる仕事」や「残る仕事」について話してきましたが、実はもう一つ重要な視点があるんです!それは、AIの普及によって新しく生まれる仕事!

これまでになかった職種がどんどん誕生していて、むしろ人材不足が深刻になっているものもあるんですよ。

①AIエンジニア・データサイエンティスト

AIが普及すればするほど、そのAIを開発・運用・改善する人材の需要が急激に高まっています。経済産業省の調査では、2030年までに約79万人のIT人材が不足すると予測されており、その中でもAI関連の技術者は特に貴重な存在なんです。

- 機械学習モデルの設計・開発

- ビッグデータの分析と活用

- AIシステムの運用・保守

- 企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援

「プログラミングなんて難しそう…」と思う方もいるかもしれませんが、最近は文系出身でデータサイエンティストになる方も増えているんです。統計学やビジネスの知識を活かして、データから意味のある洞察を導き出す仕事は、理系・文系問わず活躍できる分野なんですね。

②AIトレーナー・プロンプトエンジニア

AIがより良い回答をするためには、適切な「学習」と「指示」が必要です。そこで注目されているのが、AIに何を学習させるかを決めたり、効果的な指示文(プロンプト)を作成したりする専門家です。

実際に、大手企業では「プロンプトエンジニア」として年収1000万円以上で募集をかけているところもあるんです。AIの性能を最大限に引き出すスキルは、これからますます価値が高まりそうですね!

③AI支援医療技師・遠隔医療コーディネーター

医療分野でのAI活用が進む中、AIと医師の間に立って医療の質を向上させる新しい職種が生まれています。特に、医師が少ない地方での遠隔医療において、重要な役割を担っているんです。

高齢化が進む日本では、こうした技術を活用した医療サービスの需要がどんどん高まっています。医療と技術の両方に興味がある方には、とても魅力的な分野ですよね。

④サイバーセキュリティ専門家・AI倫理コンサルタント

AIが普及すると、それを悪用しようとする人も出てきます。また、AIの判断が社会に与える影響も大きくなるため、倫理的な観点から監視・指導する専門家の需要が高まっているんです。

実際に、EUでは「AI規制法」が施行されるなど、世界中でAIの倫理的利用に関する議論が活発になっています。日本でも今後、こうした専門家の需要は確実に増えていくでしょう。

⑤データ探偵・デジタル心理学者

AIが大量のデータを集められるようになった今、そのデータから人間の心理や行動パターンを読み解く専門家が注目されています。マーケティングから犯罪捜査まで、幅広い分野で活躍が期待されているんです。

これらの職種は、まさに「AI×人間理解」の掛け算で生まれた新しい分野。心理学や社会学の知識とデータ分析スキルを組み合わせることで、誰もが参入できる可能性があります。

⑥フィットネス・コミットメント・カウンセラー

ウェアラブルデバイスやAI健康アプリが普及したことで、個人の健康データが詳細に取得できるようになりました。そのデータを活用して、一人ひとりに最適な健康指導を行う専門家が求められているんです。

シンプルな「運動指導」から、「データに基づいた総合的なライフスタイル改善」へと進化しているんですね。健康への関心が高まる現代で、とても将来性のある分野だと思います。

これらの新職種に共通しているのは、AIの技術的理解と人間らしい感性の両方が求められるということです。「AIに仕事を奪われる」と不安になるよりも、「AIと一緒に新しい価値を作り出す」という発想で考えてみると、実はチャンスがたくさんあることが分かりますよね!

しかも、これらの多くは今まさに生まれたばかりの分野なので、今から学び始めても十分に専門家になれる可能性があります。興味のある分野があったら、ぜひ調べてみてくださいね!

まとめ

いかがでしたでしょうか? AIで本当になくなる仕事から残り続ける仕事、さらにAI時代を生き抜くための具体的な対策まで詳しくご紹介しました。

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

いかがでしたでしょうか?

AIで本当になくなる仕事から残り続ける仕事、さらにAI時代を生き抜くための具体的な対策まで詳しくご紹介しました。

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- AIによる「仕事がなくなる」現象は、実際には「仕事の中身が変わる」ことが多い

- データ処理や定型作業中心の職業は影響を受けやすいが、完全になくなるわけではない

- 人間の感情理解、創造性、複雑な判断力が求められる仕事はAIに代替されにくい

- AI時代を生き抜くには「AIを味方につける」「人間らしさを磨く」「複数スキルの組み合わせ」が重要

- AIの普及により、AIエンジニアやプロンプトエンジニアなど新しい職種も続々誕生している

「AIに仕事を奪われるかも…」と不安に思っていた方や、これからのキャリアをどう考えればいいか迷っていた方にとって、かなり参考になる情報だったのではないでしょうか?

大切なのは、AIを恐れるのではなく、AIと協働しながら自分らしい価値を発揮していくこと。ぜひ今回の内容を参考に、AI時代の新しい働き方を一緒に楽しんでいきましょうね!

romptn aiが提携する「SHIFT AI」では、AIの勉強法に不安を感じている方に向けて無料オンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/