最近、OpenAIがリリースした動画生成AI「Sora 2」が大きな話題になっていますね。スマホ一台で映画レベルの動画が作れるなんて、正直すごすぎて言葉が出ません…!

でも、ビジネスで使いたいと思っている方にとって気になるのが「商用利用って実際どうなの?」「著作権は大丈夫?」といった法的な部分ですよね。

今回は、Sora 2を商用利用する際の注意点から、ウォーターマークの問題、料金体系、そして何より重要な著作権のリスクまで、徹底的に解説していきます!

内容をまとめると…

- Sora 2は 商用利用が可能 で、生成した動画の権利はユーザーに帰属する

- 著作権・肖像権を侵害する動画生成は違法!版権キャラや有名人の無断使用は絶対にNG

- OpenAIの使用ポリシーを遵守 し、オリジナルコンテンツを作ることが安全な商用利用の鍵

さらに副業で収入を得たり、昇進・転職などに役立つ生成AI活用スキルを学びたい方は完全無料の生成AIセミナーに参加するのがおすすめです。

romtpn ai 編集部が厳選した中で、最もおすすめしたいSHIFT AIのセミナーなら今だけ期間限定で、 「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個のすぐに月収10万円UPを目指すための超有料級資料を無料配布中です。

まずは無料受取期間が終わる前に、お気軽に下記のボタンからフォームを入力して無料特典を受け取ってください!

\ 累計受講者10万人突破 /

※Sora 2の基本的な使い方や機能については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてチェックしてみてください!

Sora 2とは?商用利用できる動画生成AIの基本

まず、Sora 2について簡単におさらいしておきましょう!

Sora 2は、OpenAIが2025年10月に発表した次世代の動画生成AIです。

テキストや画像を入力するだけで、まるでプロが撮影したかのような高品質な動画を自動生成してくれる革新的なツールなんです!

OpenAIが開発した次世代動画生成AI

Sora 2の最大の特徴は、「物理世界のシミュレーション」を目指して開発されている点です。

今までの動画生成AIと違い、ただピクセルを動かすだけでなく、物理法則や自然現象、人間の動きなどを深く理解したうえで映像を生成してくれます。

例えば、風に揺れる木々や水面の反射、人物の自然な動作といった複雑な動きも、驚くほどリアルに表現できるんです!

OpenAIは初代Soraを「GPT-3.5の瞬間」と表現しており、Sora 2はその性能をさらに飛躍的に向上させたモデルとなっています。

Sora 2の主な特徴と機能

Sora 2には、動画生成だけでなく多彩な編集機能が搭載されています。主な機能は以下の通りです。

- Text-to-Video: テキストから動画を生成

- Image-to-Video: 画像を元に動画を生成

- Remix機能: 映像内の要素を差し替え

- Blend機能: 2つの動画を自然に結合

- Re-cut機能: 動画の前後を拡張

- Loop機能: シームレスなループ動画を作成

- Storyboard機能: フレーム単位で精密に編集

- Style presets機能: プリセットで雰囲気を変更

これらの機能を組み合わせることで、初心者でも本格的な動画制作が可能になります!

※Sora 2の詳しい使い方や各機能については、以下の記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

従来のSoraからの進化ポイント

Sora 2は初代Soraと比べて、以下の点が大幅に進化しています。

①生成速度の向上:新エンジン「Sora Turbo」により、動画生成のスピードが格段にアップしました。

②高画質・長尺動画の生成:最大1080p解像度で、最長20秒までの動画を生成できるようになりました。

③音声の自動生成:映像と完全に同期したセリフや効果音も同時に生成できるようになり、よりリアルな動画制作が可能です。

④カメオ機能の追加:ユーザー自身や友人をスキャンして、生成する動画内にアバターとして登場させることができる新機能が追加されました。

⑤専用アプリの登場:iOS向けの新しいソーシャルアプリ「Sora」がリリースされ、スマホ一つで動画生成から共有まで完結できるようになっています。

このように、Sora 2は今までの動画生成ツールを超えて、クリエイティブな表現を大きく広げる可能性を秘めたAIへと進化しているんです!

ただし、その高性能さゆえに著作権や肖像権といった法的な問題も浮上しています。商用利用を考えている方は、これらの点をしっかり理解しておくことが重要です!

Sora 2は商用利用できる?利用規約を確認

結論から言うと、Sora 2で生成した動画は商用利用が可能です!

ただし、OpenAIの利用規約や使用ポリシーをしっかり理解したうえで利用することが大切です。

ここでは、Sora 2の商用利用に関する規約について詳しく解説していきます。

OpenAIの利用規約における商用利用の扱い

OpenAIの利用規約では、Sora 2を含むすべてのサービスについて、以下のように明記されています。

お客様とOpenAIの間において、適用法令で認められる範囲で、お客様は、(a)インプットの所有権限は保持し、(b)アウトプットについての権利を有するものとします。当社はアウトプットに関する権利、権原、及び利益がある場合、これらすべての権限をお客様に譲渡します。

出典: OpenAI 利用規約

つまり、ユーザーが入力したプロンプト(インプット)と生成された動画(アウトプット)の権利は、すべてユーザーに帰属するということです。

OpenAI自身は生成物の権利を主張しないため、ユーザーは自由に商用利用することができます。

OpenAIの「オプトアウト」方式の問題点

ここで注意したいのが、OpenAIが採用している「オプトアウト」という著作権への考え方です。

通常、著作物を使う場合は「オプトイン」、つまり権利者から事前に許可をもらうのが一般的ですよね。でも、OpenAIは逆の方針を取っています。

- デフォルトで著作物を学習データとして利用する

- 利用されたくない権利者は、自分で申請して削除してもらう必要がある

- つまり「嫌なら自分で言ってね」というスタンス

これって、著作権保護の責任をAI開発企業ではなく、個々のクリエイターや利用者側に押し付けているようなものなんですよね…。

さらに問題なのが、報道によるとOpenAIはアーティストやスタジオからの包括的な利用停止要求(ブランケット・オプトアウト)は受け付けず、権利者は侵害事例を見つけるたびに個別に報告する必要があるとのこと。

つまり、ユーザー側は「この動画、もしかしたらまだオプトアウトされていない著作物に似ているかも…」というリスクを常に抱えることになります。

生成した動画の著作権は誰に帰属する?

Sora 2で生成した動画の著作権は、基本的に利用者に帰属します。これはChatGPTやDALL-Eといった他のOpenAIのサービスと同じ扱いです。

ただし、ここで注意したいのが「創作性」の問題です。

日本の著作権法では、AIが自動生成したコンテンツに対して著作権が認められるかどうかは、人間がどれだけ創作的に関与したかによって判断されます。

例えば、以下のようなケースでは著作権が認められやすくなります。

- 詳細なプロンプトを工夫して作成した

- Remix機能やBlend機能を使って編集を加えた

- Storyboard機能で構成を練り上げた

逆に、簡単なプロンプトを一度入力しただけで生成した動画については、著作権が認められない可能性もあるんです。

商用利用が認められている範囲とは

Sora 2の商用利用は可能ですが、OpenAIの使用ポリシーに違反する内容は禁止されています。

具体的には、以下のような利用は認められていません。

- 違法行為や有害行為に使用すること

- 第三者の知的財産権や肖像権を侵害する動画の生成

- 児童性的虐待コンテンツの生成

- 悪意のあるディープフェイク動画の作成

- 虚偽情報や誤情報を拡散する目的での利用

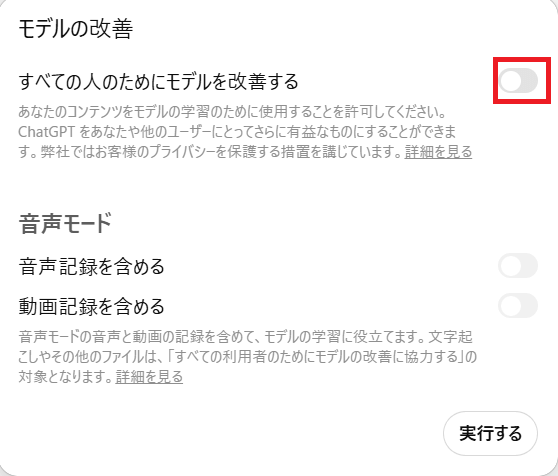

また、OpenAIは生成されたコンテンツをサービス改善のために使用する権利を保持している点にも注意が必要です。

当社は、本サービスの提供、維持、開発、改善、適用法の遵守、当社の規約及びポリシー等の履行請求、及び本サービスの安全性の維持のために、本コンテンツを使用する場合があります。

出典: OpenAI 利用規約

つまり、生成した動画がOpenAIの学習データとして使われる可能性があるということです。

これを避けたい場合は、設定画面で「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにすることをおすすめします!

商用利用する際の基本ルール

Sora 2を商用利用する際は、以下の点を守りましょう。

- OpenAIの利用規約と使用ポリシーを遵守する

- 第三者の権利を侵害しない

- 違法・有害なコンテンツを生成しない

- 生成物がAIによるものであることを必要に応じて明示する

特に著作権や肖像権については、次の章で詳しく解説していきますので、しっかりチェックしておきましょう!

Sora 2の料金プランと商用利用の違い

Sora 2を利用するには、ChatGPTの有料プランへの加入が必須です。

プランによって生成できる動画の品質や本数などが大きく異なるため、商用利用を考えている方は自分の目的に合ったプランを選ぶことが重要です!

ここでは、各プランの違いを詳しく解説していきます。

ChatGPT Plusプラン(月額20ドル)での商用利用

ChatGPT Plusプランは、月額20ドル(約3,000円)で利用できる基本的な有料プランです。

- 月額料金: 20ドル

- 動画解像度: 最大720p

- 動画の長さ: 最大5秒(480pなら10秒)

- クレジット数: 1,000クレジット(約50本の動画生成)

- 同時生成数: 最大2本

- ウォーターマーク: なし

SNSでの投稿やアイデアスケッチ、社内資料などの用途であれば、Plusプランでも十分活用できますよ!

ChatGPT Proプラン(月額200ドル)での商用利用

より本格的な商用利用を考えている方には、ChatGPT Proプランがおすすめです。

- 月額料金: 200ドル(約30,000円)

- 動画解像度: 最大1080p

- 動画の長さ: 最大20秒(1080pは10秒まで)

- クレジット数: 10,000クレジット(約500本の動画生成)

- 同時生成数: 最大5本

- ウォーターマーク: ダウンロード時になし

- その他: 低速モードなら無制限に生成可能

また、低速モードを使えば無制限に動画を生成できるため、たくさんの動画を作りたい方にもピッタリですね!

無料プランでは利用できない点に注意

ChatGPTには無料プランもありますが、無料プランではSora 2を利用することができません。

Sora 2を使いたい場合は、必ずPlusプラン以上に加入する必要があります。

まずは試しに使ってみたいという方は、Plusプランから始めて、必要に応じてProプランへアップグレードするのがおすすめです!

※各プランの詳細や招待コードの入手方法については、以下の記事で解説しています。

日本のIPが軽視されている?フィルター問題とは

実は、Sora 2には見過ごせない問題があります。それが「日本の知的財産(IP)に対する扱いの不公平さ」です。

米国IPと日本IPの違い

報告によると、以下のような傾向が確認されています。

| 生成がブロックされるもの | ・ディズニーキャラクター ・マーベルのヒーロー(アイアンマンなど) ・トランプ前大統領など米国の著名人 |

| 比較的容易に生成できてしまうもの | ・日本の人気アニメキャラクター ・ジャンプ作品のキャラクター ・初音ミクなどのボーカロイド |

これはかなり深刻な問題で、「日本のIPが軽視されているのでは?」という懸念が広がっているんです。

なぜこんな差が生まれるのか

この不公平な対応には、いくつかの理由が考えられます。

- 法的リスクの違い:米国では著作権訴訟のリスクが高く、OpenAIも慎重にならざるを得ない

- 政治的配慮:米国の政治家は「公的存在」として肖像権が制限されるため、フィルター強化

- 日本の権利主張の弱さ:日本のクリエイターや企業からの削除要請が相対的に少ない可能性

実際に、X(旧Twitter)などのSNSでは日本のユーザーがジャンプキャラクターのバトルシーン動画などを生成して投稿している例が多数確認されています。

これらの動画は、もし日本で制作されたら明らかに著作権侵害になるレベルのものも含まれているため、今後大きな問題になる可能性があります。

Sora 2で商用利用する際の著作権・肖像権の注意点

Sora 2を商用利用する際に最も注意すべきなのが、著作権と肖像権の問題です。高性能なAIだからこそ、簡単に他人の権利を侵害してしまう危険性があります。

ここでは、商用利用でトラブルを避けるために知っておくべきポイントを詳しく解説していきます!

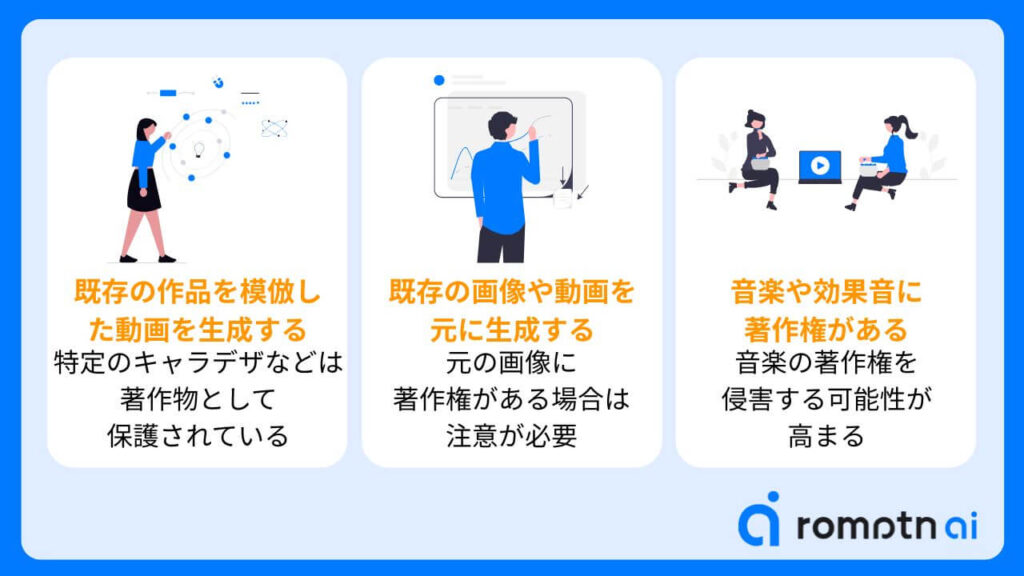

著作権侵害になるケースとは

Sora 2で生成した動画が著作権侵害になるケースは、主に以下の3つです。

①既存の作品を模倣した動画を生成する:例えば、「ジブリ風の動画」「ディズニー風のキャラクター」といったプロンプトで生成した動画は、既存作品の著作権を侵害する可能性があります。

②既存の画像や動画を元に生成する:Sora 2のImage-to-Video機能を使う際、元の画像に著作権がある場合は注意が必要です。他人が撮影した写真やイラストを無断で使って動画を生成し、それを商用利用すると著作権侵害になります。

③音楽や効果音に著作権がある:Sora 2は映像と同期した効果音やセリフも自動生成しますが、既存の楽曲やサウンドエフェクトを模倣した場合、音楽の著作権を侵害する可能性があります。商用利用する際は、生成された音声についても注意深く確認しましょう!

版権キャラクターや有名人の動画生成は違法?

Sora 2の登場で大きな問題になっているのが、版権キャラクターの動画生成です。

実は、Sora 2では「ピカチュウ」や「炭治郎」といった有名キャラクターも、プロンプトに入力すればかなり忠実に再現されてしまうんです。

しかし、これは明確な著作権侵害にあたります!たとえ個人で楽しむだけでも法的にはグレーゾーンですが、商用利用となると確実にアウトです。

C2PAメタデータによる出所の透明性

Sora 2で生成された動画には、C2PAメタデータが自動的に付与されます。

C2PAとは、コンテンツの出所や改変履歴を記録する国際標準規格のことで、「この動画がSora 2で生成されたものである」ことが第三者にも確認できる仕組みです。

これにより、ディープフェイクや偽情報の拡散を防ぎやすくなる一方で、商用利用した動画がAI生成であることも簡単にバレるということでもあります。

企業の広告やプロモーション動画として使う際は、この点も考慮しておきましょう!

Sora 2の商用利用における制限と禁止事項

Sora 2は商用利用が可能ですが、OpenAIの利用規約や使用ポリシーによって、いくつかの制限や禁止事項が設けられています。

ここでは、商用利用でトラブルを避けるために知っておくべきルールを詳しく解説していきます!

OpenAIの利用ポリシーで禁止されている内容

OpenAIは、すべてのサービスに共通する使用ポリシーを定めており、Sora 2もこのポリシーに従う必要があります。

利用規約では、以下のように明記されています。

お客様は、違法行為、有害行為、又は悪用する行為のために当社の本サービスを使用してはなりません。

つまり、法律に違反する内容や、他者に害を与える目的での利用は一切認められていません。

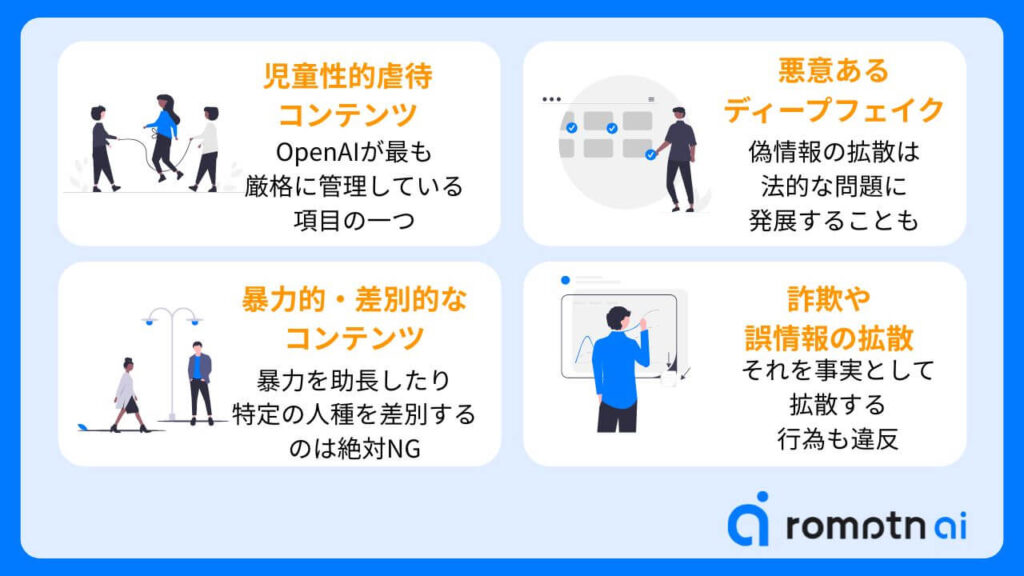

違法コンテンツ・有害コンテンツの生成禁止

Sora 2では、以下のような違法・有害なコンテンツの生成が厳しく禁止されています。

①児童性的虐待コンテンツ:未成年者を性的に描写するコンテンツは、生成前に自動的にブロックされます。これはOpenAIが最も厳格に管理している項目の一つです。

②悪意あるディープフェイク:実在の人物を無断で使用し、虚偽の発言や行動をさせるディープフェイク動画の作成は禁止されています。特に政治家や公人を題材にした偽情報の拡散は、法的な問題に発展する可能性があります。

③暴力的・差別的なコンテンツ:暴力行為を助長したり、特定の人種や性別を差別するような動画の生成も禁止されています。

④詐欺や誤情報の拡散:虚偽の情報を含む動画を作成し、それを事実として拡散する行為も違反となります。

これらの禁止事項に違反した場合、アカウント停止や法的措置を受ける可能性があるため、十分注意しましょう!

肖像権・パブリシティ権の侵害に注意

商用利用で特に注意が必要なのが、肖像権とパブリシティ権の問題です。

■肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利のことです。

Sora 2の「カメオ機能」を使えば、自分や友人をスキャンして動画に登場させることができますが、他人を無断でスキャンして商用利用すると肖像権侵害になります。

■パブリシティ権とは、有名人やタレントが持つ「自分の名前や顔を経済的に利用する権利」のことです。

例えば、有名タレントに似た人物をSora 2で生成し、それを広告に使った場合、パブリシティ権の侵害として訴えられる可能性があります。

面白いのは、米国では政治家や大統領は「公的存在」として扱われるため、パロディや風刺目的であれば比較的自由に使えるケースがあります。

しかし、日本では有名人や政治家でも肖像権が厳しく保護されているため、商用利用する際は特に慎重になる必要があります!

※Sora 2の制限や地域制限については、以下の記事で詳しく解説しています。

「バレなければ大丈夫」という考えは絶対にやめましょう!C2PAメタデータによって出所は簡単に特定されますし、SNSでバズればバズるほど権利者の目に留まりやすくなります。

ルールを守って、安全にSora 2を活用していきましょうね!

安全にSora 2を商用利用するための5つの鉄則

ここまで読んで「じゃあ、結局どうすればいいの?」と思った方も多いですよね。

ここからは、ビジネスでSora 2を安全に活用するための具体的なルールをご紹介します!

鉄則①:オリジナルまたは権利クリアな素材だけを使う

- 自分で撮影した写真や動画

- 自社の製品写真やロゴ

- 商用利用が許可された著作権フリーの素材

- 従業員の写真(もちろん本人の同意を得たもの)

自分が完全に権利を持っている素材、または商用利用が明確に許可されている素材から動画を生成する方法が最も安全です!

逆に言えば、他人が著作権を持つ画像や動画のアップロードは規約で明確に禁止されているので、絶対にやめましょう。

鉄則②:プロンプトは抽象的な表現を使う

固有名詞は絶対にNG!代わりに、作風や雰囲気を抽象的な言葉で表現しましょう。

| NG例 | ・「ジブリ風の森」 ・「ピカソのような絵」 ・「マーベル風のヒーロー」 |

| OK例 | ・「幻想的な森の中を光が差し込むシーン」 ・「キュビズム風の抽象的なアート」 ・「サイバーパンク風の未来都市を飛ぶ車」 ・「印象派の絵画のように揺れる水面のクローズアップ」 ・「レトロフューチャーな街並み」 |

このように、具体的な作品名や作家名を出さずに、視覚的な要素や雰囲気を言葉で説明することで、依拠性のリスクを大幅に減らせます!

鉄則③:生成物は必ず「たたき台」として人間が確認・編集する

Sora 2で生成された動画を、そのまま公開・納品するのは危険です!

- Sora 2で動画を生成(あくまで「たたき台」として)

- 既存の著作物と類似していないか、人間の目で必ずチェック

- 必要に応じて編集・修正を加える

- 複数人でダブルチェック

- 問題がなければ公開・利用

生成された動画は、映像素材の「たたき台」や「アイデアのヒント」として位置づけ、必ず人間の手で編集・確認するプロセスを設けることが不可欠です!

鉄則④:社内AI利用ガイドラインを策定する

企業でSora 2を使う場合は、以下の項目を含む社内ガイドラインを作成しましょう。

- Sora 2の利用目的の明確化

- 禁止事項(機密情報の入力禁止、他人の著作物の使用禁止など)

- 生成物の確認フロー

- 承認プロセス

- 問題が発生した場合の対応手順

- 定期的な従業員教育の実施

全従業員を対象とした著作権教育を実施することで、組織的なリスク管理ができるようになります!

鉄則⑤:利用規約と公的ガイダンスを常に確認する

OpenAIの利用規約は変更される可能性があり、また、文化庁などから新たなガイダンスが公表されることもあります。

- OpenAI公式サイトの利用規約

- 文化庁のAI著作権ガイドライン

- 経済産業省のAI関連指針

- 業界団体の最新情報

これらの公式情報を定期的に確認し、常に最新のルールに則って運用することが重要です!

法律や規約は変わる可能性があるので、「知らなかった」では済まされないということを肝に銘じておきましょう。

【FAQ】Sora 2の商用利用に関するよくある質問

ここでは、Sora 2の商用利用について、読者の方からよく寄せられる質問をまとめました!

疑問や不安を解消して、安心してSora 2を活用してくださいね。

- QSora 2で生成した動画をYouTubeで収益化できる?

- A

はい、可能です。Sora 2で生成した動画は、OpenAIの利用規約に従っている限り、YouTubeでの収益化も問題ありません。

ただし、著作権や肖像権を侵害していないこと、OpenAIの使用ポリシーに違反していないことが前提です。また、YouTubeの収益化ポリシーも別途確認しておきましょう。

- Q企業のプロモーション動画として使える?

- A

使えますが、プランに注意が必要です。

PlusプランとProプランのどちらでも商用利用は可能ですが、企業のプロモーション動画として使う場合はProプラン($200/月)を強く推奨します。

- QSora 2で作った動画を販売できる?

- A

はい、販売可能です。Sora 2で生成した動画の権利はユーザーに帰属するため、動画素材として販売したり、有料コンテンツとして配信することもできます。

ただし、販売する際は「AI生成コンテンツである」ことを明記しておくと、購入者とのトラブルを防げます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

Sora 2の商用利用について、料金プランや著作権・肖像権の注意点まで詳しくご紹介しました!

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- Sora 2は商用利用が可能で、生成物の権利はユーザーに帰属する

- Plusプラン($20/月)とProプラン($200/月)がある

- 著作権・肖像権を侵害する動画の生成は違法で、版権キャラや有名人の無断使用は絶対にNG

- OpenAIの使用ポリシーに違反する違法・有害コンテンツの生成は禁止されている

- 商用利用する際は、オリジナルコンテンツを作るか、ガイドラインを確認して権利者の許可を得ることが重要

Sora 2で商用動画を作りたいけど著作権が不安という方や、どのプランを選べばいいか迷っている方にとって、かなり助けになる情報だったのではないでしょうか?

Sora 2はとっても便利なツールですが、ルールを守って正しく使うことが何より大切です。ぜひ、この記事を参考にして、Sora 2を安全かつ効果的に商用利用してみてくださいね♪

※Sora 2の使い方や著作権問題については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてチェックしてみてください。