「Perplexityの検索機能、便利でよく使ってます!」

そんなあなたに質問です。Perplexityが持つポテンシャルを、本当に最大限まで引き出せていますか?

実は、いつもの検索を本格的なリサーチに変える、「ディープリサーチ」という機能があるんです。

これを聞いて次のような疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

- 「ディープリサーチって、普通の検索と何が違うの?」

- 「聞いたことはあるけど、使い方がよく分からない…」

- 「使ってみたら、回数制限に引っかかっちゃった…」

この記事では、そんなあなたの疑問に答えるために、主に以下の内容を解説していきます。

- ディープリサーチって結局、いつもの検索と何が違うの?

- どんな出力になるの?具体的な例が見たい!

- 使い方は簡単?

- 回数制限ってどれくらい?Proに課金するべき?

この記事を最後まで読めば、あなたはディープリサーチを完全にマスターし、情報収集の質とスピードを劇的に向上させられるはずです。

Perplexityのディープリサーチってどんな機能?

Perplexityのディープリサーチ機能は、一言でいうと「AIがあなたの代わりに徹底的な調査をして、レポートにまとめてくれる機能」です。

Perplexityのいつもの検索がWebサイトをいくつか見て要約してくれるのに対し、ディープリサーチはまるで専門のリサーチャーのように、数十から数百もの情報源を横断的に調査し、情報を深く掘り下げて分析してくれます。

例えば、新しいビジネスの企画で市場調査が必要なときや、大学のレポートで専門的な情報を集めたいとき。信頼性が高く、多角的な視点が求められる場面で、この機能はとても役に立ちます。

単なる検索結果のリストではなく、背景、現状、未来の展望まで体系的に整理されたレポートが手に入るので、リサーチにかかる時間を圧倒的に短縮できます。

たった2時間の無料セミナーで

会社に依存しない働き方&AIスキル

を身につけられる!

今すぐ申し込めば、すぐに

月収10万円UPを目指すための

超有料級の12大特典も無料!

ディープリサーチ機能の4つの特徴!

ディープリサーチが、ただの検索機能と異なる理由は次の4つの特徴にあります。これを知れば、あなたもきっと使ってみたくなるはずです!

①高度な検索意図の理解

②信頼性の高い情報源の提示

③追加リサーチの自律実行

④構造化された分かりやすい回答

早速、それぞれを詳しく見ていきましょう。

①複数ソースの横断検索

ディープリサーチは、あなたの知りたいことについて、Web上の膨大な情報源(数十件)を自動で横断的に調べてくれます。

これにより、一つの意見や偏った情報に惑わされることなく、幅広い視点からバランスの取れた情報を集めることができます。自分でたくさんのサイトを見比べる手間が省けるのは、嬉しいポイントですよね。

②詳細な比較・多角的分析

同じテーマでも、異なる視点からの情報を集め、表や箇条書きを使って分かりやすく整理してくれます。

さらにすごいのが、あなたが持っているPDFやWordファイルといった資料をアップロードすれば、その内容まで含めて分析してくれることです。Webの情報と手元の資料を組み合わせた、オリジナルの分析レポートが瞬時に完成します。

③追加リサーチの自律実行

ディープリサーチは、AIが自ら論点をみつけ、追加調査を繰り返す機能を備えています。

これは、最初の質問だけではカバーしきれない重要な関連情報や、深掘りすべき点をAIが自律的に判断し、より網羅的な回答を生成するためです。

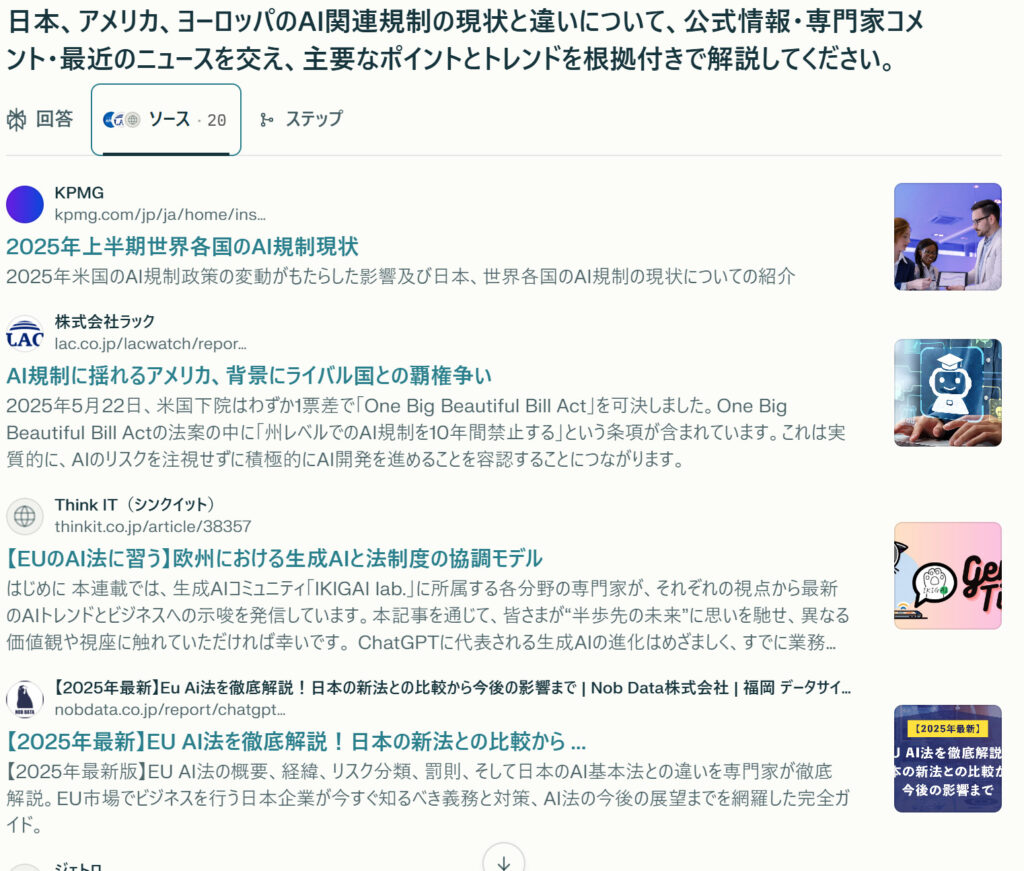

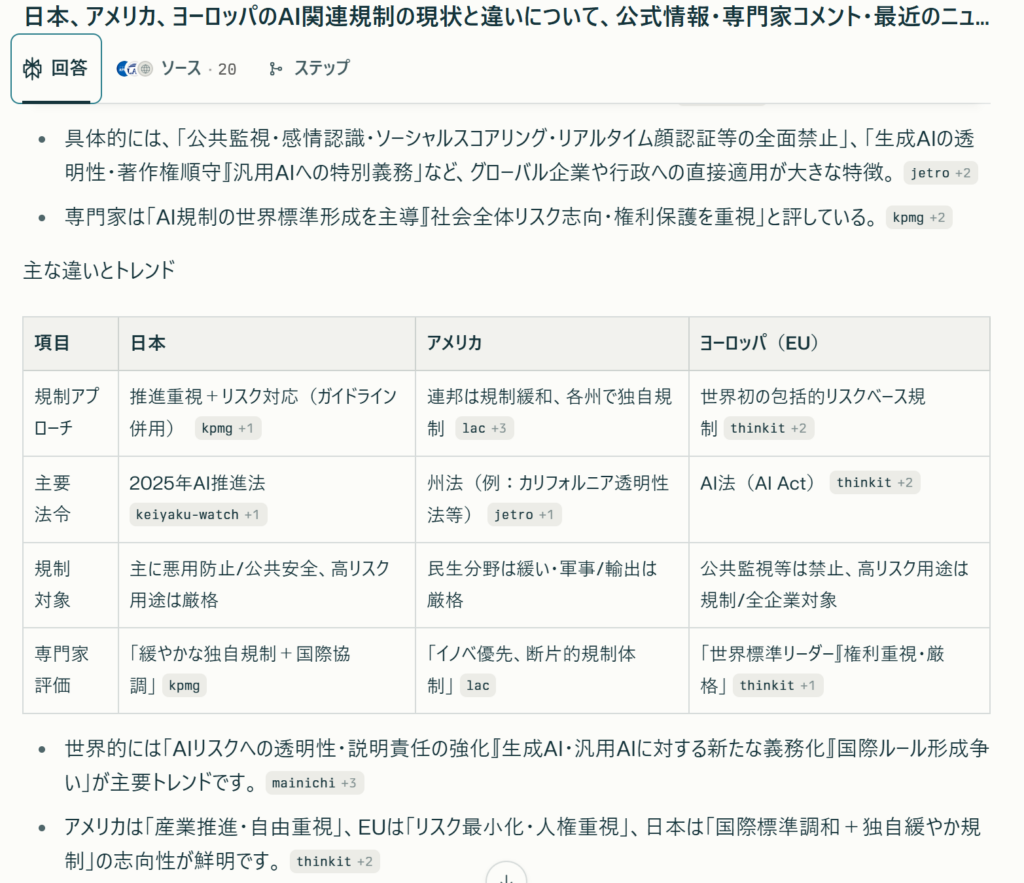

例えば、「電気自動車(EV)の将来性」についてリサーチしたとします。その際、AIが「将来性を語る上では、インフラ整備と充電ネットワーク、政策支援、規制動向などの要素が不可欠だ」と判断します。AIは自動でそれらの技術的詳細や各国の整備状況に関するデータを追加で調査し、次のようなレポートに含めてくれます。

この自律的な追加リサーチ機能のおかげで、わたしたちは何度も質問を考え直す手間なく、一度で完成度の高い回答を得ることができます。

④高度な要約・統合と体系化

集めてきた膨大な情報の中から、AIが重要なポイントだけを選び出し、論理的に組み立てて、全体像を要約してくれます。

長文のテキストが続くのではなく、「要点まとめ」「メリット」「デメリット」「具体的な事例」といった見出しでセクションが区切られています。これにより、自分が読みたい箇所へすぐにアクセスできるのが特徴です。

最終的に出てくるアウトプットは、人間が時間をかけて作成した調査レポートのような感じです。Perplexityのディープリサーチ機能を使えば、時間を取られることなく、必要な情報を効率的に見つけることができます。

たった2時間のChatGPT完全入門無料セミナーで ChatGPTをフル活用するためのAIスキルを身につけられる!

今すぐ申し込めば、すぐに

ChatGPTをマスターするための

超有料級の12大特典も無料!

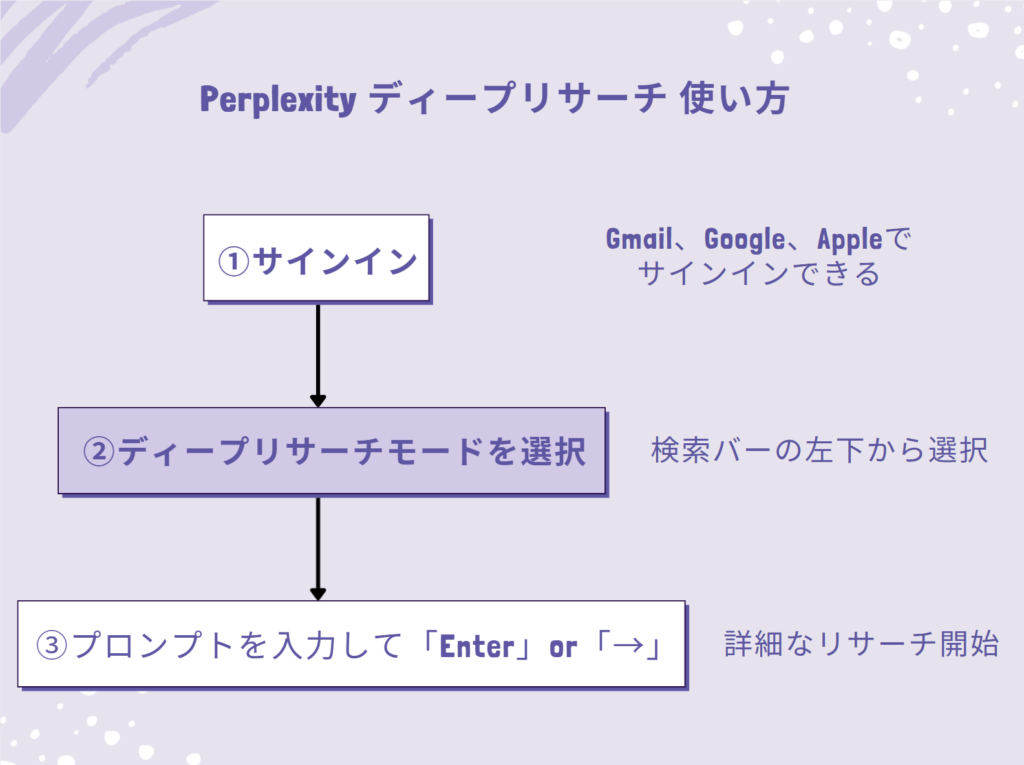

ディープリサーチの使い方!

ディープリサーチの使い方はとっても簡単!3ステップですぐに始められます。

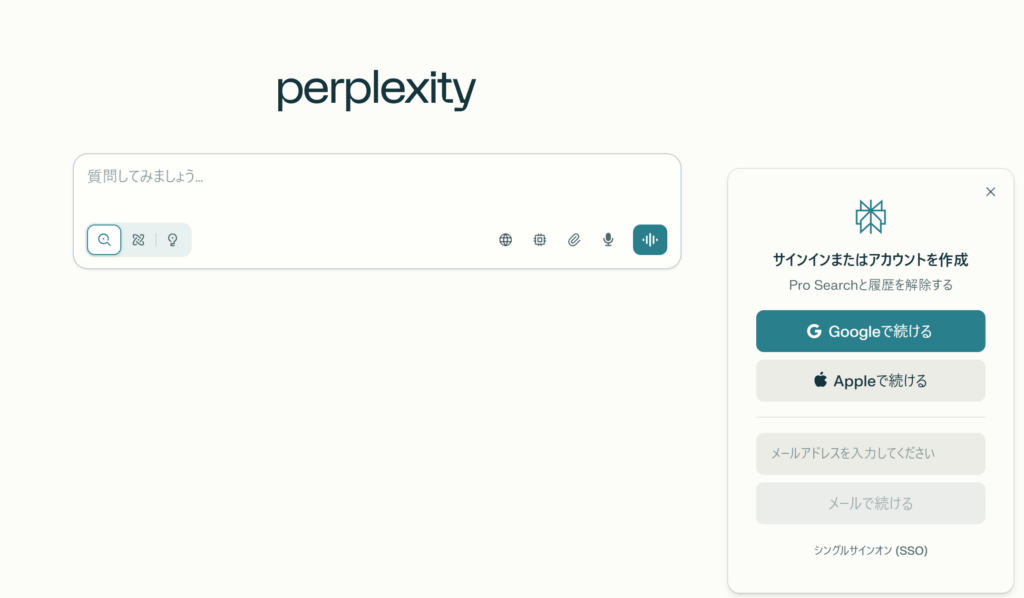

1.Perplexityにサインインする

Perplexityを開き、画面右下からGoogleまたはApple、メールでサインインする。

2.リサーチモードを選択

入力する部分の左下に3つのマークがあります。左が「検索」、真ん中が「リサーチ」、右が「ラボ」です。今回は「リサーチ」機能を使いたいので真ん中のマークをクリックします。

(無料版では「リサーチ」機能を1日3回まで使うことができます。)

3.プロンプト(AIへの指示や命令)を入力してEnterキーまたは右下の矢印をクリック

これだけで、詳細なリサーチをしてくれて、レポート形式でまとめてくれます。

検索機能とリサーチ機能の回答の違いを見てみよう!

Perplexityの「検索機能(Search)」と「リサーチ機能(Research / DeepResearch)」、これらを使い分けることで、情報収集をさらに効率的にできます。

まずは、二つの機能の違いを表で見てみましょう。

| 項目 | 検索機能 | リサーチ機能 |

| 時間 | 数秒〜数十秒 | 数分〜数十分 |

| 出力結果 | 簡潔な要約と参照リンク | 複数ソースを統合した詳細なレポート |

| 用途 | 日常的な疑問、簡単な事実確認 | 専門的な調査、複雑なテーマの分析 |

| 出力形式 | 要約文と参照リンク | 表、箇条書き、体系的なレポート形式 |

この表をみると、「検索」機能の方が簡潔な回答を即時的に提示するのに対して、「リサーチ」機能の方は詳細な分析を時間をかけてやってくれるということが分かります。

では、実際に同じ質問を投げかけたときに、どれくらい出力結果が違うのか見てみましょう。

プロンプト例①:

「欧州の再生可能エネルギー政策の変遷と企業動向を、公式統計・政策文書・最近のニュースを分析しトレンドとして解説してください」

- 検索機能の回答

関連性の高いWebサイトをいくつかピックアップし、その要点を箇条書きで簡潔にまとめてくれます。概要を素早く掴むのに適しています。

- リサーチ機能の回答

政策の変遷が整理され、より見やすくなっていますね。また、公式の統計量を表にまとめて表示したり、トレンドを詳細に分析しています。このようにリサーチ機能では、様々な情報をまとめたレポートとして出力してくれることが分かります。

プロンプト例②:

「生成AIがクリエイティブ産業(アート、音楽、ライティング)に与える影響について、多角的な視点から詳細なレポートを作成してください。レポートには以下の要素を必ず含めてください:

序論:生成AIの技術概要とクリエイティブ産業への浸透の背景。

機会と利益:クリエイターにとっての制作効率の向上や新たな表現の可能性について。

課題と倫理的問題:著作権侵害、雇用の喪失、作品の独創性といった具体的な懸念点。

立場の異なる意見の比較:アーティスト、テクノロジー企業、消費者それぞれの視点から、生成AIに対する肯定的な意見と否定的な意見を比較・分析する。

結論と将来展望:クリエイティブ産業の未来がどのように変化しうるか、考えられるシナリオを提示する。」

- 検索機能の回答

この質問に対しても各項目を簡潔にまとめてくれています。しかし、立場の異なる意見の比較をもとに分析したり、具体的な将来の展望を示したりはしてくれませんでした。

- リサーチ機能の回答

各項目に対して、箇条書きではなく文章でまとめてくれました。検索機能よりも多くの情報源を参照して、特に分析や今後の展望の部分を詳しく書いてくれています。また、回答をまとめてレポートファイルを作ってくれるのでとても便利です。

おすすめの活用法・使い分け

- 検索機能がおすすめな場合

「〇〇ってどういう意味?」「今日の天気は?」といった日常的なちょっとした疑問や、特定の事実をサクッと確認したいときに最適です。 - リサーチ機能がおすすめな人場合

仕事の企画書やプレゼン資料の作成、大学のレポートや論文執筆など、信頼性の高い情報が必要な場合に大活躍します。

ディープリサーチの回数制限と有料版のPerplexity Proを使うメリット!

Perplexityでディープリサーチを使いたいなら、Perplexity Proがおすすめです。

なぜなら、非常に強力なディープリサーチ機能ですが、利用できる回数には以下のような制限があるんです。

- 無料版:1日3回まで

- 有料版(Perplexity Pro):ほぼ無制限

もしあなたがPerplexityのリサーチ機能を本格的に使いたいなら、有料版の「Perplexity Pro」へのアップグレードがおすすめです。

Perplexity Proは月額20ドルで利用することができます。ディープリサーチの回数が大幅に増えるだけでなく、

- GPT-5やClaude Sonnet 4.0といった最新・高性能なAIモデルが使える

- ファイルのアップロード容量が増える

- 画像生成ができる

など、多くの機能が利用可能になります。まずは無料版で試してみて、たくさん使ってみたいなと感じたらPro版を検討してみるのが良いでしょう。

Perplexityに課金するべき?ほかのツールと比較してみた!

では、わざわざPerplexityに課金する必要があるのでしょうか。

実際、ディープリサーチのような高度なリサーチ機能は、他のAIツールにも搭載されています。ここでは、以下の3つのツールとPerplexityを比較してみたいと思います。

- ChatGPT

- Gemini

- Genspark

| ツール名 | 類似機能の名称 | 機能の詳細 | 利用可能プラン | Deep Research機能のレベル |

| Perplexity AI | Pro Search/Deep Research | ・ブラウザ自動操作による即時性の高いリアルタイム情報収集 ・複数ステップ検索の自動化 ・外部データソース統合 | Pro(無制限に近い)(無料版でも1日3回使用可能) | ◎ 特に高機能 |

| ChatGPT | Deep Research機能 | ・複数ステップの自動リサーチ ・Web検索+データ分析の統合 ・詳細レポート生成(数分かけて作成) | ChatGPT Plus(無料版でも月5回使用可能) | ◎ 特に高機能 |

| Gemini | Deep Research機能 | ・Google検索との緊密連携 ・リアルタイム情報収集 ・複数ソースからの統合分析 | 全プラン(無料版でも月5回使用可能) | ◎特に高性能 |

| Genspark | Deep Research v2 | ・複数AIモデル(GPT、Claude、Gemini)の協調 ・多段階検証システム ・透明性の高いプロセス表示 | 全プラン(無料版でも1日1回利用可能) | ◎ 特に高機能 |

それぞれに強みがありますが、ここに挙げた4つのツールはすべて特に高性能なリサーチ機能が使えます。そのため、回答生成の時間は気にしない人や様々な用途で使いたい人は、ChatGPTに課金するのがよいでしょう。

そのうえで、「最新かつ信頼性の高い情報源を基に、詳細な調査レポートを短時間で作成する」という点を特に重視したい人は、Perplexity Proに課金するのがよいと言えます。

注意点

Perplexityのディープリサーチは非常に便利ですが、一つだけ忘れてはならない注意点があります。

それは、「AIの生成した情報を100%鵜呑みにしない」ということです。

AIはWeb上の膨大な情報から回答を生成しますが、その元となる情報が間違っていたり、古かったりする可能性はゼロではありません。

特に、仕事や学業など、正確性が求められる重要な場面で利用する際は、必ず出力された情報の裏付けとなる一次情報(公式サイトや公的機関の発表など)を自分の目で確認する癖をつけましょう。

AIはあくまで優秀なアシスタントに過ぎません。最終的な判断はあなた自身が行うことが大切です。

Perplexityのディープリサーチ機能に関してよくある質問(FAQ)

- Qディープリサーチはアプリでも使えますか?

- A

はい、使えます。Perplexityの公式アプリ(iOS・Android対応)でも、PC版と同じようにディープリサーチ機能を利用できます。アプリの検索画面で虫眼鏡のマークをクリックし、「リサーチ」に切り替えるだけでOKです。

- Qディープリサーチは日本語で使えますか?

- A

はい、もちろん日本語に対応しています。日本語で質問を入力すれば、自然な日本語で詳細なレポートを作成してくれます。

まとめ

今回は、Perplexityの強力な機能「ディープリサーチ」について、その特徴から使い方、注意点まで以下の内容を詳しく解説しました。

- ディープリサーチは、複数ソースを横断調査し、高度な分析を行うAIレポート作成機能

- 検索機能は日常の調べ物に、ディープリサーチは専門的な調査に最適

- 無料版で1日3回の回数制限があるので、ほぼ無制限のPerplexity Proがおすすめ

- 特にリサーチを重視する人はProに課金するのがよいが、ChatGPTが万能でおすすめ。

- 最後は必ず自分で情報のファクトチェックをすることが重要

Perplexityのディープリサーチを使いこなせば、情報収集がこれまでとは比べ物にならないほど、効率的で質の高いものになるはずです。

ぜひこの記事を参考に、Perplexityのディープリサーチを活用して、日々の業務や学習を効率化してみてください!

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/