大学生にとって、卒業のための最後のステップである「卒論」。大学院生にとっては修士論文(修論)や、中には博士論文(博論)を控えている方もいるでしょう。

特に卒論や修論を執筆する方は、慣れない論文作成に不安を抱えているかもしれません。

ChatGPTは、そんな論文作成の不安を解決してくれる強力な味方です!テーマ設定、論文検索や読解、アウトライン作成、初稿の執筆、推敲まで──ChatGPTは研究のあらゆる場面で活躍します。しかも、無料版でも十分に活用できるんです!特に「整理する・考える」という過程では積極的に活用できます!

今回は、ChatGPTを論文作成に活用する具体的な方法を、実践的なプロンプト例とともに徹底解説。さらに、使用における注意点や、論文に特化した便利なGPTsの紹介まで、学生の皆さんが知っておくべき情報を網羅的にお届けします。

「AIで論文を書くのって大丈夫?」という疑問にもしっかりお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください!

内容をまとめると…

ChatGPTは、卒業論文のテーマ決め→情報収集→執筆のあらゆる過程でフル活用できる!

文献整理や推敲の効率化、より洗練されたテーマや表現の提案により、時短と質の向上のどちらも叶う!

大学や学会のAI使用に関するルールを確認し、誤った情報の出力にも注意を払いながら使用することが大切!

複雑な分析や多数の論文執筆には、GPTsの活用も効果的!

アカデミックで高度な用途にChatGPTを活用するために、AIに関する幅広い知識を持とう!

romptn ai編集部が厳選しておすすめする完全無料のAI副業セミナーでは、副業で収入を得たり、昇進・転職などに直結させるさらに深い生成AI活用スキルを学ぶことができます。

今だけ期間限定で無料セミナー申込者には、必須で知っておきたいAI知識をまとめた12大特典を無料プレゼント中です!

まずは無料受取期間が終わる前に、お気軽に下記のボタンからフォームを入力して無料特典を受け取ってください!

○ 無料プレゼント内容

\ 受講者数20万人突破の大人気セミナー /

レポート作成時のChatGPTの活用方法については、こちらの記事をご覧ください。

なお、ChatGPTの使い方は大学・研究室の規程によって可否が分かれます。まずは「どこまでOKか」を確認し、出典の照合と引用のルールを守ったうえで、整理・要約・推敲など“補助”として使うのが安全です!

【テーマ決め】ChatGPTと研究のロードマップを見つける

テーマを見つけることは、論文執筆のための第一歩です。この作業もChatGPTと行うことで、より適切なテーマ設定ができます。

ChatGPTを「研究の助手」とすることで、自分では思いつかないアイデアが見つかったり、思わぬ課題点を発見できたりします。具体的な工程ごとに紹介するので、ぜひ試してみてください。

①まずは大まかなテーマを見つける

本格的なトピックを決める前に、まずはざっくりとしたテーマを考えていきましょう。ChatGPTに自分の専門分野や関心事を伝え、適切なテーマを提案してもらいます。

こちらがプロンプト例です。

私は[○○学部・専攻]の学生です。

以下の条件で卒業論文(または修士論文)テーマを10個提案してください。

#条件

- 私の興味分野:[興味のある分野や関心事]

- 論文の文字数:[予定文字数]

- 執筆期間:[何ヶ月で書くか]

- 利用可能なリソース:[アクセスできる資料や設備]試しに、筆者がやってみました。文学部生という設定で、テーマを考えてもらいます。

やや難解なテーマで、卒論として研究しがいのあるものが揃いました。ここでは、最初に書かれているテーマ(夏目漱石『こころ』における「罪」と「告白」の近代性)を選ぶとします。

②リサーチクエスチョンを決定する

大まかなテーマが決まったら、それを掘り下げて「問い(リサーチクエスチョン)」の形まで持っていきましょう。これができれば、いよいよ研究のスタートラインに立つことができます!

以下のテーマで論文を書こうと考えています。

テーマ:[あなたのテーマ]

このテーマについて以下を教えてください:

1. より具体的な研究課題、リサーチクエスチョンの例(3つ)

2. 各課題のメリットとデメリット

3. 先行研究が多そうなポイント

4. オリジナリティを出せそうなポイント

5. データ収集や調査が必要な範囲先ほどの続きで、筆者も試してみました。

一人でテーマを考えていては、ここまで深いリサーチクエスチョンまで辿り着くまでには長い時間がかかります。ChatGPTと協力することで、簡単に行うことができました。

【情報収集】ChatGPTで先行研究を効率的に整理する

研究テーマが決まったら、先行研究の整理に入ります。

大量の論文を読んで理解し、まとめることは、自分が研究すべきポイントを見つけるために大切なので、丁寧に行いたいところです。しかし、終わりが見えなくて時間のかかる作業ですよね。こんなときは、ChatGPTを活用しましょう。情報整理は、ChatGPTの得意分野です。

①文献検索

まずは、読むべき文献を探していきましょう。

「○○(※リサーチクエスチョン)」について研究論文を探しています。

以下を提案してください:

1. 検索に使える日本語と英語のキーワード

2. Google Scholarで使える検索式

3. 読むべき論文の優先順位(レビュー論文から始めるべきか、など)検索キーワードは、実際のヒット数なども踏まえて柔軟に調整することが大切です。ChatGPTから提案されたキーワードで試してみて、ヒット数が多すぎたり少なすぎたりすれば、ワードを変えるなどして調整しましょう。

ChatGPTが提案する論文の中には、実際には存在しない論文も含まれていることがあります。必ず公式データベースで検索して、実在するか確認しましょう。

論文が実在するか確認するときは、Google Scholarなどのデータベースで「①タイトルで検索→②著者名・年が一致→③掲載誌/出版社やDOIを確認→④被引用数や関連文献も確認」の順に辿ると、架空の文献を拾いにくくなります。

②論文の要約

読みたい論文の分量が多く、内容の理解に時間がかかりそうなときも、ChatGPTに要約をさせることでスムーズに内容を把握することができます。

また、読むかどうか迷っている論文も、出力された論文を読むことで詳しく読むべきかどうかを見極められます。

この論文を要約してください。

[PDFファイルをアップロードする]

#条件

- 日本語で出力

- 高校生でも理解できる表現

- 専門用語には簡単な説明を付ける

- 論文内の具体的な数字も記載

#出力内容

- タイトル(和訳)

- 著者名

- 参考文献

- 公開年月日

- 論文の主なポイント③論文の解説

論文の中には、専門用語が多用されていたり、複雑な統計手法が使われていたりするものがあります。特に専門外の分野の論文を読む場合は、内容の理解にも時間がかかるでしょう。ChatGPTに解説してもらうと、難解な内容を平易な言葉で説明してもらえるため、理解のハードルが大きく下がります。

この論文の[○○]セクションについて、詳しく解説してください。

[PDFファイルをアップロードする]

分かりやすく説明してほしい点:

- [図表が示している内容]

- [統計的な有意差の意味]

- [この結果から何が言えるのか]

- [実社会への影響]

専門知識がない人にも理解できるように、噛み砕いて説明してください。ポイントは、結果セクションのみ、考察セクションのみなど、解説を依頼する部分を絞ることです。

「分かりやすく説明してほしい点」で特に疑問に思っているポイントを入力すると、その疑問に合わせた解説をしてくれます。

④論文の翻訳

外国語の論文も、ChatGPTの手にかかれば短時間で翻訳してくれます。このとき、翻訳と同時に主要なポイントを箇条書きしてもらえば、スムーズな理解に繋がります。

以下の英語論文の[セクション名]を翻訳し、内容を解説してください。

#実施してほしいこと

1. 日本語に翻訳

2. この研究の目的を一文で説明

3. 主な発見を箇条書き(3つ)

4. この研究の新しい点

5. 実用化の可能性⑤先行研究を整理して研究テーマに落とす

自分が研究すべきことを見つけるために、先行研究を比較して整理することも大切な作業です。ChatGPTは偏りや見落としの少ない整理が得意であるため、質の高い整理結果が短時間で得られます。

以下の複数論文の整理結果を比較してください。

# 比較観点

- 研究目的の共通点・相違点

- 使用されている方法・データの偏り

- 対象条件(地域・期間・サンプル)の共通点・制約

- 著者が挙げている限界の重なり

# 注意

- 「優劣」ではなく「扱われている範囲」を比較してください。

- 新しい主張を作らず、整理と比較に徹してください。比較した結果、先行研究では未解決の部分の部分や、今まで対象とされてこなかったデータが見つかるかもしれません。研究とは、まだ明らかになっていない事項を明らかにする作業ですので、そのような「研究ギャップ」はまさに、研究するべきポイントや研修手法のヒントとなります。

上記の比較を踏まえ、以下の観点から

「研究ギャップになり得るポイント」を列挙してください。

# 観点

1. 多くの論文で共通して未検討となっている点

2. 方法・データ・対象条件の偏りから生じる未検証領域

3. 著者自身が限界として挙げているが、具体的に扱われていない点

# 出力ルール

- 断定せず「〜が十分に検討されていない可能性がある」という表現にする

- 各ギャップについて「なぜギャップと言えるか」を1文で説明この出力結果をもとに、自分がどのような方針で、どのような部分について研究するのかを決めることができます。

研究方針は、論文の方向性を左右する重要なポイントですので、指導教員や教授とよく相談しながら決定することをおすすめします。

研究の見通しが立ったら、ここからは分析や検討に移ります。このパートについては、分野やテーマによって手法はさまざまですので、それぞれに適した方法を教員などと相談して実践してください。

【執筆】ChatGPTで質の高い論文を効率的に仕上げる

研究の最終段階、論文の執筆作業に入ります。今までは「情報をインプットし、考える」作業がメインだったのに対し、執筆は「自身の研究課程を文章形式でアウトプット」する作業です。今までとは全く異なるフェーズであり、「何から手をつけていいか迷った結果、時間ばかりが過ぎていく…」ということが起こりがちです。

そのような時も、ChatGPTをふんだんに活用していきましょう。

①アウトライン作成

それぞれの分析や検討の結果を踏まえ、論文の全体構成を設計します。アウトライン(構成案)は、執筆はスムーズに進めるための論文の設計図のようなものです。ChatGPTを使えば、論理的で説得力のあるアウトラインを短時間で作成できます。

このとき、研究結果を詳しく書くことで、あなたの研究に沿ったアウトラインが出来上がりやすくなります!

以下の研究結果をもとに、卒業論文(または修士論文)のアウトラインを作成してください。

# 論文の前提

- 分野:[分野名]

- 対象読者:[学部生/大学院生/専門研究者]

- 想定文字数:[例:8000字]

- 論文形式:

- 基本は「序論・方法・結果・考察・結論(IMRaD構成)」を想定

- ただし、文系分野などIMRaDが適さない場合は、

分野慣行に沿った構成(先行研究整理/分析章/考察章など)に

自然に読み替えて構成すること

- 大学生/大学院生が執筆し、指導教員の評価を受ける論文です

# 研究の目的

[研究課題・リサーチクエスチョンを記述]

※ ここに記載した目的から逸脱しないでください

# 研究結果(確定している事実のみ)

[分析・計算・実験の結果を箇条書きで列挙]

※ 解釈・一般化・主張の強化はまだ行いません

※ ここに書かれていない結果を新たに作成しないでください

# 指示

- 各章・節で「この節で何を述べるか」と

「使用する研究結果・分析内容」を対応づけて整理する

- 分野・学問領域の慣行を優先し、無理にIMRaDに当てはめない

- 学生論文として妥当な慎重さを保ち、過度な断定は避ける

- 結果の捏造・追加・誇張は行わない

- 分析と考察が混同しないよう、章の役割を明確にする

- 限界・制約についても、適切な位置に含める

# 出力形式

- H2:章タイトル

- H3:節タイトル

- 各H3の下に「この節で書く要点(2〜3行)」を記載②初稿を作成させ、執筆の参考に

また、ChatGPTに本文を作成させることも可能です。論文の執筆は時間がかかる作業ですが、ChatGPTを使えば時間を大幅に短縮できます。

しかし執筆の全てをChatGPTに任せることは、「情報の誤りに気づけない」、「AIっぽい文章が出来上がってしまって教員にバレる」などのリスクも伴います。リスクについては、後ほど詳しく紹介します。

あくまで初稿として書き方の参考にする程度にとどめることをおすすめします。

論文の[セクション名]を執筆したいです。

以下の情報をもとに、卒業論文(または修士論文)として適切な文章を作成してください。

# 書きたい内容

[箇条書きやメモ形式で書きたい内容を列挙]

※ ここに書いた内容の範囲を超えて、新しい主張や情報を追加しないでください

# 参考にした文献・データ

[引用したい情報源]

※ 実在する文献・データのみを前提にしてください

※ 架空の文献や引用情報は作成しないでください

# 執筆の前提

- 大学生/大学院生が執筆する卒業論文(または修士論文)です

- 指導教員による評価を受ける原稿であることを意識してください

# 執筆の条件

- 文体:だ・である調

- 文字数:約[字数]字

- 専門用語は必要な範囲で適切に使用する

- 論理的で飛躍のない展開を心がける

- 客観的で学術的なトーンを保つ

- 言い切りすぎず、学生論文として妥当な慎重さを保つ

# 重要な制約

- 研究結果・結論の意味を変更しない

- 根拠が明示できない断定表現は用いない

- 考察が必要な内容は、必要以上に踏み込まない

この条件を踏まえて、論文の下書きを作成してください。③文章の推敲

ChatGPTの語彙の豊富さや優れた文章能力を生かせば、推敲作業も質の高いものになります。より精度の高い論文の完成にも一気に近づきます。

推敲段階で、ChatGPTが大幅に文章を書き換え、研究結果すらも変えてしまう可能性があります。出力された文章をよく確認して、内容が変わっていないかチェックするように心がけましょう。

以下の卒業論文(または修士論文)の原稿を推敲してください。

[原稿をpdfファイルなどでアップロードする]

# 原稿の前提

- 大学生/大学院生が執筆する卒業論文(または修士論文)です

- 学術論文として提出する正式原稿です

- 指導教員による評価・指摘を受けることを前提としています

# 重要な制約(必ず守ること)

- 内容の正誤判断、新しい主張や解釈の追加は行わないでください

- 研究結果・考察・結論の意味を変更しないでください

- 書き手の立場(学生)を超えた断定的・過度に強い表現にしないでください

- 原文を全面的に書き換えず、「改善提案」に留めてください

# 推敲の観点

1. 論理の流れに不自然な飛躍がないか

2. 主張と、それを支える根拠・結果の対応関係が明確か

3. 曖昧・主観的・多義的な表現が含まれていないか

4. 冗長な言い回しや、同じ内容の繰り返しがないか

5. 卒論・修論として不適切な口語表現・断定表現がないか

6. 指導教員から「根拠は?」「言い切りすぎでは?」と指摘されそうな箇所がないか

# 出力形式

- 修正提案(箇条書き)

- 各提案について「なぜその修正が望ましいか」を簡潔に説明

※ 原文を勝手に書き換えた完成文は出力しないでください

※ あくまで「学生論文としての完成度を高めるための推敲」に限定してくださいChatGPTを論文に活用するメリットとリスク

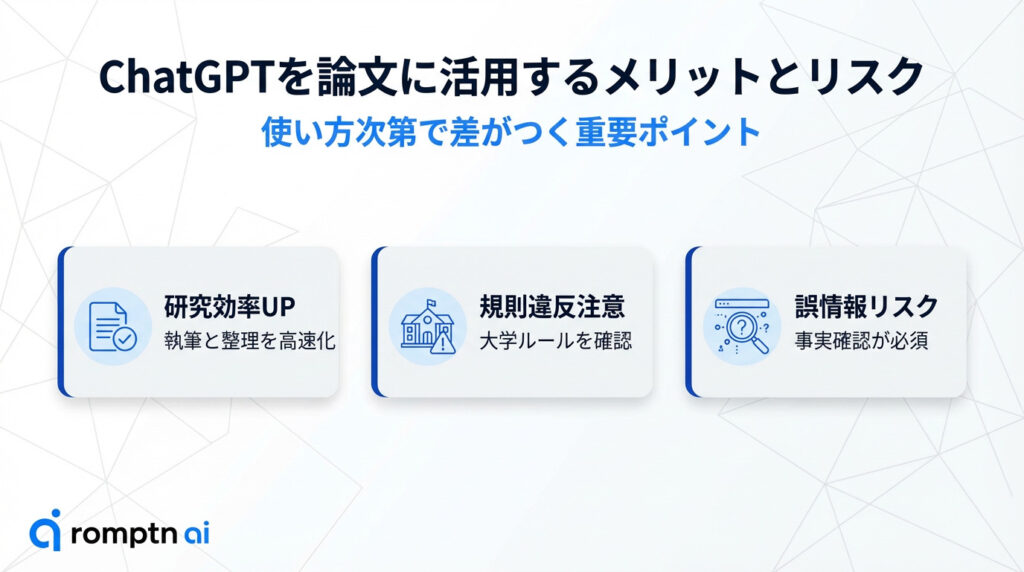

ここまで、ChatGPTを論文執筆に活用する際のプロンプトを紹介してきました。活用には多くのメリットがあることは、すでに皆さんにもお分かりいただけたと思います。

しかしながら、ChatGPTの活用にはリスクも伴います。どちらも理解した上で、「AIをどのように使っていくか」を最終判断してください。

メリット:研究効率と質を上げることができる

研究初期段階に行うアイデア出しの壁打ち相手から、大量の文献からの読むべき論文の素早いピックアップ、研究終盤の執筆作業におけるハードルの低下まで、ChatGPTはあらゆる工程の効率化に一役買う存在です。時間に追われがちな学生の強い味方になることでしょう。

また、執筆の推敲をさせることで、自分では気づけない論理の飛躍や矛盾に気づくこともでき、論文の完成度を高めることにも役立ちます。

リスク①大学や学会にバレてペナルティを受ける可能性がある

大学や学会のルールによっては、AIの使用を全面的に禁止している場合があります。ルールを確認せず、またはルールに違反してChatGPTを使うと、違反がバレて損をするリスクがあります。

教員や研究者は多くの論文を読んできた「プロ」です。いかにもAIが作成したと思われるような、機械的な文章表現や独自性のない考察を含む論文を提出すると、AIの使用を見抜かれることがあります。

AI使用が禁止の場合、AIは使わないか、アイデア整理や推敲などの最低限の使用にとどめるのが安全です。また、論文において独自性は重要な要素ですので、分析や検討や自分の力で行い、独自性を磨くことをおすすめします。

リスク②誤った内容の論文になるおそれがある

ChatGPTの最も深刻な問題の一つが「ハルシネーション」です。これは、AIが事実ではない情報をもっともらしく生成してしまう現象で、論文の信頼性を根本から損なう危険性があります。

例えば、ChatGPTを用いて論文検索を行うと、実際には存在しない論文や著者名を生成してしまう場合があります。検索の段階で参考になりそうなタイトルが見つかったとしても、実際には実在しないケースがあるため注意が必要です。

また実験データ、調査結果、統計値などをChatGPTに尋ねても、それらは実際のデータではなく、AIが「それらしく」生成した架空の数値である可能性もあります。

このような問題を避けるために、以下の対策をとりましょう。

- ChatGPTの出力を鵜呑みにせず、自分でも情報の裏付けを行う

- 文献が存在することを公式データベースで確かめる

- 数値データの正確性を再度チェックする

- 指導教員らの確認を受ける

ChatGPTの論文作成は基本的に無料プランでOK

ChatGPTには、有料プラン「ChatGPT Plus」と「ChatGPT Pro」があります。論文作成という難しいタスクをこなすために、有料プランの加入を考えている方もいるのではないでしょうか。

論文の「整理・要約・推敲」といった作業は、無料でも十分役立つことが多いです。一方で、長文の文献の整理や複雑な処理が必要なほど制約が出やすいので、必要になった時点で課金を検討する、くらいの距離感が現実的です。

非常に高度な内容の研究をする場合や多くの論文を執筆する場合には、有料プランに登録した方が便利です。有料プランに登録すれば、より複雑な分析や考察に特化したモデルにアクセスできる上、この後紹介する「GPTs」も、少ない制限で利用できます。

使い方に合わせて、プランを選択してみてください。

卒論におすすめのGPTs 7選

「GPTs」とは、ChatGPTを特定の用途や分野に特化した回答をさせるようにカスタマイズできる機能のことです。同じ形式の質問を繰り返す場合、GPTsを活用すれば、毎回プロンプトで前提知識や出力を指定する手間を省き、スムーズに理想の回答を得られます。

論文を何本も書く人は、自分流のフォーマットが固定されていたり、読む文献の量も多かったりするでしょう。GPTsを使えば、より効率的な研究が叶います!

ここでは、「論文を読む」段階と「執筆・発表をする」段階で使える、おすすめのGPTsを7個ご紹介します。

【論文を読む】要約や翻訳をスムーズに行う

①Paper Interpreter

Paper Interpreterは、論文のPDFをアップロードするだけで自動的に内容を日本語で分かりやすく説明してくれるAIです。

「要旨、背景、方法、結果、議論、制限、応用可能性」という一般的な論文形式で回答するよう設計されているので、毎回指示する手間が省けます。

②ResearchGPT (by SciSpace)

SciSpace社が開発したResearchGPTは、科学文献の検索と分析に特化したGPTsです。幅広い研究分野の論文データから、ユーザーが入力した質問に関連する論文を検索・要約して提示してくれます。回答には必ず引用をつけるのが特徴で、正確で良質な研究の手助けになります。

③ResearchGPT (by Consensus)

Consensus社のResearchGPTは、2億件以上の学術論文データベースにアクセスできる強力な論文検索ツールです。論文に基づいた信頼性の高い情報を得られるだけでなく、最新の研究動向も把握できます。複数の研究結果を比較することも可能です。

④ScholarAI

ScholarAIは、学術論文の検索と全文アクセスに特化したGPTsです。学術論文の全文に直接アクセスできるのが特徴です。PDF全文の分析も可能です。特定の論文の主要なポイントや内容の理解を深められ、引用数の多い順に結果を表示するため影響力の高い研究を優先的に確認できます。

【執筆・発表】翻訳やスライドも最大効率化

⑤英文校正GPT

英語の論文を執筆する方にとって、アカデミックな英文表現は大きな課題です。そのようなとき、英文校正GPTは強力な味方となります。

文法や構文の誤りの指摘だけでなく、より自然でネイティブに近い英文表現を提案してくれます。論文特有の表現やトーンも考慮した校正ができ、文脈に応じた適切な表現への書き換えを提案します。

⑥和文翻訳GPT

日本語で書いた内容を英語論文にする際、単なる直訳ではなく学術的に適切な英文が必要です。和英翻訳GPTは、学術論文に特化した高品質な翻訳を提供します。一般的な翻訳ツールと異なり、学術論文特有の表現やスタイルを理解した上で翻訳を行います。専門用語については分野ごとに適切な訳語を選択し、論文の文脈に合った自然な英文を生成します。

⑦スライド作成GPT

研究発表に欠かせないプレゼンテーションスライドの作成をサポートするGPTsです。論文の内容を基に、発表や報告に適したスライド構成を提案してくれます。各スライドに含めるべき内容、図表の配置、視覚的な強調ポイントなど、効果的なプレゼンテーションのためのアドバイスを得られます。

まとめ

いかがでしたか?ここまで、ChatGPTを論文作成でフル活用する方法について解説してきました。

この記事をまとめると、以下のようになります。

・論文のテーマ決め、情報取集、執筆のあらゆる工程でChatGPTを活用できる

・効率化や質の向上に役立つ一方、ルール違反や誤った情報が含まれるリスクもある

・無料プランでも十分活用できるが、頻繁に執筆する方は有料プランやGPTsの活用もおすすめ

本記事で紹介したプロンプトやGPTsを活用して、ChatGPTとともに大変な論文作成を乗り切りましょう!