OpenAIが2025年10月21日に発表したChatGPT Atlasは、ChatGPTをブラウザに深く統合した革新的なウェブブラウザです。macOS版から公開中で、Windows/iOS/Android向けも近日リリース予定です。

従来のブラウザのようにページを表示するだけでなく、AIがリアルタイムで支援し、タスクを自動化します。これにより、ウェブ閲覧が「自分仕様のAIアシスタント付き」体験に変わります。

本ガイドでは、基本から活用のヒントまでを徹底解説します。

内容をまとめると…

AI統合ブラウザであるChatGPT Atlasは、メモリ機能とエージェントモードによりタスク自動化とパーソナライズを実現!

利用にはChatGPTアカウントが必須で、プラン別制限があり!Chromeからの移行が簡単でChatGPTとChromeを使ってる人なら、操作性に違和感なしで、学習コストもかからない!

ChatGPT Atlasは新しいWebブラウザの台頭の可能性を秘めているが、海外ユーザーを中心として安全性やセキュリティリスクの警鐘が多数発信されている。

新しい生成AIツールの情報をいち早くキャッチアップして、使いこなすための知識を身につけるならまずは無料の生成AIセミナーがおすすめ!

romptn ai編集部が厳選しておすすめする完全無料のAI副業セミナーでは、副業で収入を得たり、昇進・転職などに直結させるさらに深い生成AI活用スキルを学ぶことができます。

今だけ期間限定で無料セミナー申込者には、必須で知っておきたいAI知識をまとめた12大特典を無料プレゼント中です!

まずは無料受取期間が終わる前に、お気軽に下記のボタンからフォームを入力して無料特典を受け取ってください!

○ 無料プレゼント内容

\ 受講者数20万人突破の大人気セミナー /

ChatGPT Atlasとは?

「ChatGPT Atlas」は、OpenAIから正式公開されたいつでもウェブ上でChatGPTを呼び出すことができるように組み込まれた次世代のAI統合型Webブラウザです。

今見ているウェブページの要約やサイトの分析、商品購入など様々なタスクをChatGPTにその場ですぐに実行させることができます。

また、ChatGPTがブラウザに完全に統合されることで、Webの閲覧履歴を記憶することができ、従来の閲覧体験を超えたインテリジェントな支援が可能となって、「自分仕様に成長していくブラウザ」というような、革新的かつ新しい体験を提供してくれることが期待されています。

ChatGPT Atlasでできること

ChatGPT Atlasはchromiumベース(Chromeと同じ)で構築されているため、基本的にはこれまで多くの人が使っていたChromeにChatGPTの機能が統合されたようなWebブラウザです。

主要機能

これまでの従来型のブラウザと比較して、異なる点は数多くありますが、主にメイン的な機能としては下記の4つが挙げられます。

- ブラウザメモリ:ユーザーが閲覧したWebサイトの情報をAIが自動的に記憶。過去のページ内容を基にした分析や提案をしてくれるなど、後続の対話やタスクに活用が可能。

- エージェントモード: AIがユーザーに代わってブラウザ上でタスクを実行。調査、分析、イベント計画、予約記録などの自動化が可能。

- サイドバーチャット: 任意のWebページ上でチャット機能を呼び出し、ページの文脈を理解した即時支援(要約、比較、分析、書き換え)を提供。

- 新規タブページの統合チャット: URL入力欄がChatGPTのチャットウィンドウを兼ね、自然言語で検索やクエリを実行。

これまではアプリのChatGPTにブラウザの情報を断片的に一部渡すだけでしたが、リアルタイムでユーザーが見ているウェブページの情報や閲覧履歴などにアクセスできるため、よりパーソナライズされたAIへとChatGPTが成長して支援をしてくれます。

そして、エージェントモードによってChatGPTにその場で様々な操作を代行させることが可能です。エージェントモードでは「表示されているボタンをクリックする」「Webページの内容を要約する」など簡単な操作ももちろん可能ですが、そのような単一タスクでは手動操作した方がもちろん早いです。

一方で、あらゆるページを調査した上で比較したデータをまとめてスプレッドシートに入力してもらったり、旅行計画のリサーチや決定を踏まえて最適な旅行プランで予約をさせたりと、これまでの自分の行動を踏まえた複雑なタスクで、AI統合型ブラウザならではの実力を発揮してくれます。

また、シンプルなWebページの要約などにおいても、これまでは別のタブやネイティブアプリで開いたChatGPTにコピペして聞くのが一般的でしたが、このコピペしてChatGPTに聞くという作業が、コピペが不要になって同じ画面で質問するだけでOKになるため、これまでのAIとのチャットがよりシームレスになるのも地味に嬉しいポイントです。

従来ブラウザとの明確な違い

従来のブラウザ(例: Google Chrome, Microsoft Edgeなど)は、主にページの表示、ナビゲーション、ブックマーク管理に特化し、ユーザーが能動的に操作する必要があります。一方、ChatGPT Atlasは以下の点で大きく異なります:

- AIの深い統合: 閲覧内容をAIが記憶・分析し、コンテキストベースの支援を提供。従来ブラウザの拡張機能(例: AIアドオン)よりシームレスで高度。

- 自動化とエージェント機能: AIがタスクを代行(例: 予約や分析の実行)。従来ブラウザではスクリプトや外部ツールが必要だった作業を内蔵AIで実現。

- 文脈認識とパーソナライズ: 履歴を基にした提案が可能。従来ブラウザの検索バーや履歴機能は静的だが、Atlasは動的にAIが介入。

- プライバシー制御: Webサイト単位でAIのアクセスを調整可能。従来ブラウザより柔軟だが、AIのデータ利用が新たなプライバシー考慮点を生む。

そのほかの細かい機能

これまでの歴史でも様々な新しいブラウザがありましたが、結局は多くのユーザーがChromeを使用しています。ChatGPT Atlasは多くのユーザーに利用してもらうべく、主要なAI機能以外にも細かな便利ポイントがたくさんあります。

①Chromeからの移行しやすさ

Chromeの設定や拡張機能、ブックマークなども指示に従って数クリック移行可能です。

- データインポート機能: 初回起動時にChatGPTアカウントでサインイン後、現在のブラウザ(Chromeを含む)からブックマーク、保存パスワード、閲覧履歴を自動的にインポート可能。セットアップフロー内で直接実行され、数クリックで完了。

- 拡張機能の互換性: Atlasには拡張機能の管理ページがあり、有効化/無効化/削除は可能。ただし、Chrome Web Store互換やインストール方法は公式に明記されていません。

- デフォルトブラウザ設定: 設定画面から簡単にAtlasをシステムのデフォルトブラウザに変更可能。バナー表示でガイドされ、OSレベルでリンクやファイルの開き方を切り替えられる。

②Chromeと類似したUI/操作性

普段からChromeとChatGPTを使っていれば、操作性の違和感などを感じずにスムーズに利用可能です。

- アクセントカラー: ブラウザのアクセント色を選択可能。これによりUIのハイライト部分(ボタン、リンクなど)をパーソナライズ。選択した色はChatGPTのWeb UI要素にも適用され、アカウントに保存されて複数デバイス間で同期。

- テーマモード: Light、Dark、またはSystem(OS設定に追従)の3種類から選択。ダークモード愛好者向けに柔軟。

- タブスタイル: Classic(1行に圧縮)またはScrolling(横スクロール可能)。

- アドレスバーのフルURL表示: オン/オフ切り替え。

- ブックマークバーの常時表示: オン/オフ切り替え。 これらは設定画面から即時適用され、Chromeのテーマ拡張機能に頼らず基本機能で実現可能。ただし、高度なカスタムテーマ(例: 画像背景)は現時点で未サポート。

③その他の機能/設定一覧

- インライン編集支援: メールやドキュメントのテキストフィールド内で直接ChatGPTを呼び出し、書き換えや改善を依頼。コピー&ペースト不要で、執筆作業がスムーズ。

- 自然言語コマンド: URLバーやチャットで「昨日見た靴のタブを再開」や「レシピタブを閉じる」などの指示が可能。タブ/ブックマーク管理が声かけ感覚で楽。

- ブラウザメモリの柔軟制御: 閲覧内容をAIが記憶し、後で提案(例: 過去のジョブ掲示の要約)。いつでも閲覧/編集/削除可能で、プライバシーを守りつつ便利。

- 専用検索タブ: 新規タブで検索結果をリンク/画像/動画/ニュースの専用タブに分類。ChatGPTが追加分析を提供し、散漫な検索を整理。

- Agent Modeの細やかさ: Agent ModeはPlus/Pro/Businessで提供。コード実行・ファイルダウンロード・拡張機能のインストール・保存済みパスワードの利用は不可。訪問ページは閲覧履歴に追加されない。

- インコグニトモードの拡張: 一時的にChatGPTログアウトし、履歴/メモリを保存しないで使用可能。ただし、不正防止のため、サインアウトのチャットは最大30日保持

- 自動更新とMFA統合: 更新をバックグラウンドで処理。ChatGPTアカウントの多要素認証をブラウザ内で管理、セキュリティが手軽。

- 言語同期: OSの言語設定に自動追従。Web閲覧時の好みを簡単に調整。

- パーソナライズ提案: 閲覧習慣に基づくホームページ推薦(例: 関連サイト提案)。AIのオン/オフがサイト単位で可能で、過度な介入を防ぐ。

- マルチデバイス同期: アカウントベースで設定/メモリ/カラーが同期。Chromeからの移行後もシームレスに継続。

利用条件・プラン別制限

ChatGPT Atlasの利用には、対応OSや年齢制限、料金プランによる機能差があります。以下で詳しく解説します。

利用可能環境

○対応OS

- macOS:Apple Silicon(Mシリーズ)搭載のMacのみ対応。Intel Macは非対応。対応OSはmacOS 12 Monterey以降。

- Windows: 近日対応予定。Windows 10(バージョン1909以降)またはWindows 11に対応予定。

- iOS/Android: 近日対応予定。

- Linux: 未アナウンス(Chromium基盤だが現時点で公式サポート記載なし)

利用条件

ChatGPT Atlasの利用は、OpenAIのChatGPTアカウントを必須として、一般的な利用条件が適用されます。プライバシーとセキュリティに重点を置いた設計です。

○年齢制限と適格性

- 最低年齢: 13歳以上。13〜18歳のユーザーは親または法定後見人の同意が必要。

- 子供向け: 13歳未満は利用不可。親コントロール機能で、ブラウザメモリやAgentモードをオフに設定可能。

- アカウント作成: 正確な情報を提供し、共有不可。組織メール使用時は、管理者によるアクセス制御の可能性あり。

○プライバシーとデータコントロール

- ブラウザメモリ: オプションでユーザー制御(閲覧、削除、アーカイブ)。パスワードや支払い情報は保存せず。

- データ訓練: デフォルトで閲覧内容をモデル訓練に使用しない(オプトイン)。Business/Enterpriseは訓練対象外。

- Incognitoモード: 履歴やメモリを保存せず、一時的にログアウト。

- サイト別制御: アドレスバーでAIのページ閲覧をオン/オフ切替可能。

料金プラン別制限

ChatGPT AtlasはChatGPTのプランに基づき機能が制限されます。無料プランでも基本利用可能ですが、上位プランでエージェントモードなどの高度機能が解放されます。

法人向けプランの場合は、Business向けベータ版、Enterprise/Eduは管理者有効化で利用可能です。

今後の利用状況などに応じても変動する可能性が考えられるので、公式サイトを随時チェックしましょう。

| プラン | 価格(月額) | 主な機能/アクセス | 制限 |

|---|---|---|---|

| Free | $0 | 基本ブラウジング、検索、サイドバー支援、ブラウザメモリ | メッセージ制限(例: 5時間ごとに10メッセージ)。Agentモード不可。機能制限あり。 |

| Plus | $20 | Agentモード、高度タスク自動化 | 基本プランより制限少ない メッセージは大幅に制限緩和 |

| Pro | $200 | Plusの全機能 + 高度モデルアクセス | ほぼ無制限使用可能 |

| Business | $25/ユーザー | Agentモード、ワークスペース管理、データコントロール。 | 管理者による制限設定可能。 |

| Enterprise/Edu | カスタム(年額可能) | 無制限GPT-5メッセージ、カスタムコントロール、データ非訓練など | 管理者承認必要。利用規約厳格。 |

セットアップ手順

使い始めるまでの手順はとても簡単で、公式サイトからダウンロードして画面の指示に従って操作していくだけです。

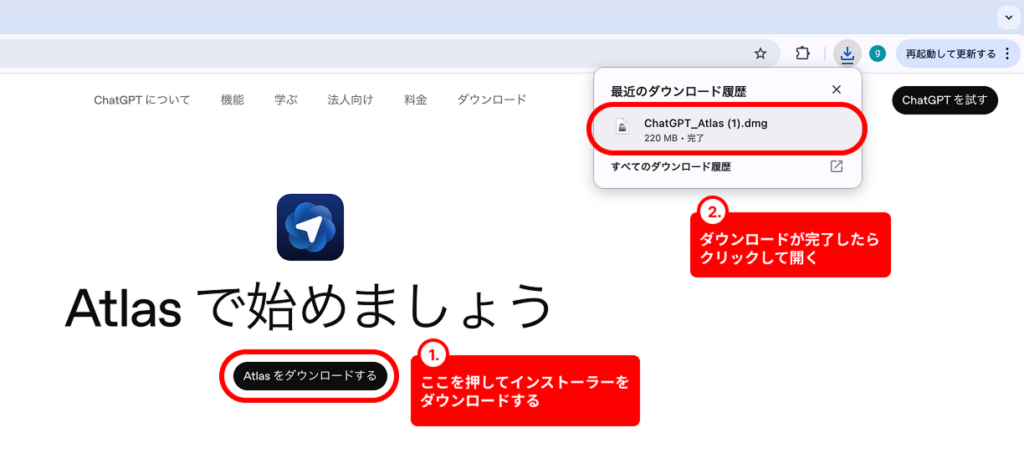

- 手順①公式サイトからダウンロード

まず、OpenAIの公式サイトからAtlasのインストーラーをダウンロードします。

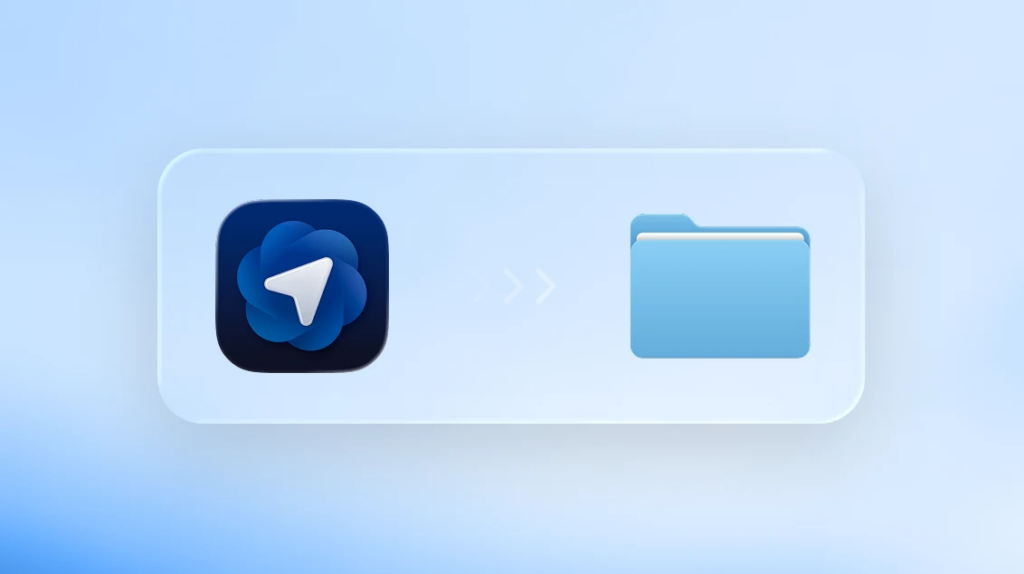

- 手順②Applicationsフォルダーにドラッグ

インストーラーを開くと下記のようなウィンドウが表示されるので、Atlasのアイコンをドラッグ&ドロップします。

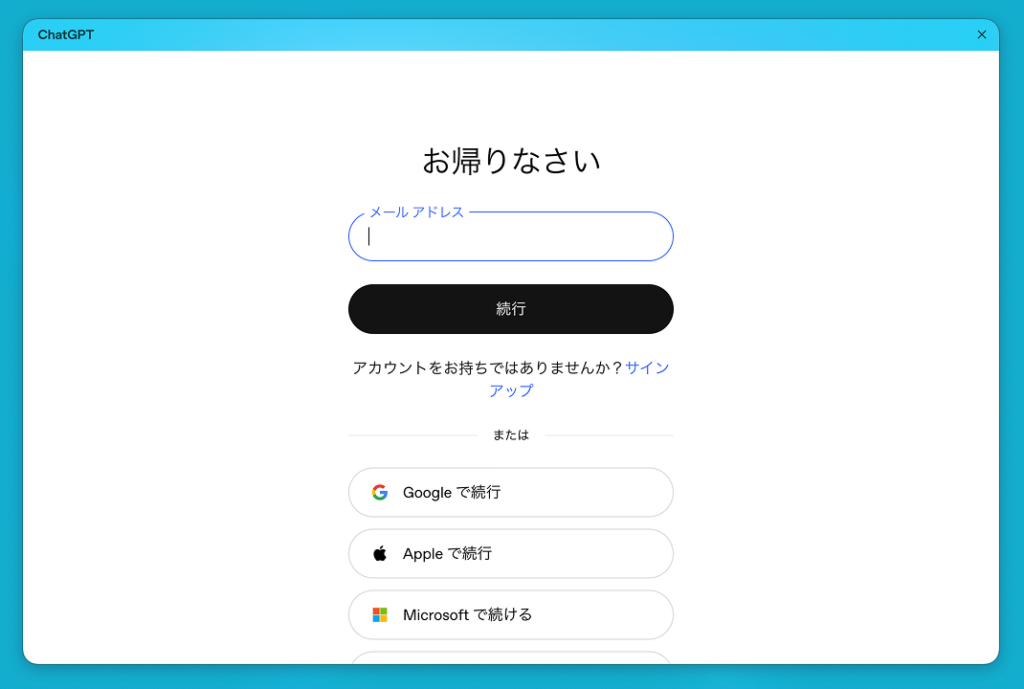

- 手順③ChatGPTアカウントでサインイン

FinderからApplicationフォルダにAtlasがあるので、それを開くとまずChatGPTのアカウントでログインが要求されます。もしもまだアカウントがない場合はサインアップを選択してアカウントを作成する必要があります。

- 手順④Chromeの移行設定

Chromeの拡張機能やブックマークなどを移行したい方は「インポートを開始」を選択します。クリックするだけで自動的に移行作業が完了します。不要な方は「スキップする」を選択してもOKです。

また、ここでスキップしても後から設定で、Chromeのインポートをすることが可能です。

- 手順⑤キーチェーンのアクセス許可設定

Chromeに登録されている各Webサービスなどのログイン情報へのアクセスを求められます。キーチェーンの移行をすることができますが、後ほど紹介するように米ユーザーを中心に安全性の懸念が警鐘されているため、心配な方はスキップしましょう。

- 手順⑥メモリのON/OFFの設定

ブラウザ内での閲覧履歴などをChatGPTが記憶・学習する機能です。オンにすることでよりパーソナライズされたAI機能を使うことができますが、普段からChatGPTアプリでもメモリ機能をオフにしている方や、自分の閲覧行動を学習に使われるのに抵抗感がある方はスキップしましょう。

- 手順⑦機能概要を読んで「続ける」を選択

Atlasの簡単な機能紹介が出てくるので、「続ける」を押していきます。

- 手順⑧ブラウザのデフォルト設定

Atlasを今後デフォルトにしたい方は「デフォルトに設定する」を選択します。もちろん後から切替可能なので、まずはスキップしても大丈夫です。

- 手順⑨セットアップ完了

ここまで正しい手順で進めていくと下記の画面が表示されます。「完了」を押せばセットアップ完了です。

SNSにあるリアルなメリットとデメリット

XとRedditを中心にSNS上のユーザー投稿から、ChatGPT Atlasの実際の評価を抽出して、メリットとデメリットに分けてバランスよくまとめました。

メリット

AI統合の即時性が日常タスクを効率化する点が頻繁に挙げられ、Chromeユーザーにとっての親和性が高いと評価する投稿が多数散見されました。

- 情報収集・まとめの効率化

ニュースや複数サイトの情報をAIが自動で要約・統合し、ツイートやレポート作成を支援。たとえば、感染症関連のニュースをまとめてツイート内容を生成する使い方が「便利」「楽になる」と好評。 - Chromeからのシームレス移行

ブックマークや設定のインポートが簡単で、開発者ツールの操作感がChromeに似ているためスムーズに乗り換えられる - サイト制限

robots.txtの指示は主にクローリング/学習用途(GPTBot)への適用で、Atlasで開いたページの学習利用はデフォルトでオフ。学習に含めるかは「Include web browsing」で明示制御できる。 - ChatGPT連携の強み

他のAIブラウザ(例: Comet)より連携が深く、サイドバーやAgentモードで即時支援が得られる。「連携が強い」との反応多数

デメリット

マイナスな評価としてはリリース初期の未熟さが目立ち、期待外れの声が散見されました。完成度不足と制限がストレスの源となっているようです。しかし、逆に捉えれば時間の問題で改善されるような不足点しかないとも言えます。

- 完成度の低さと乗り換えのハードル

ブラウザとしての基本機能がChromeに及ばず、「まだ乗り換えるほどではない」という感想。実務利用となる、多くの人が安定性を重視するため、クラッシュやUIの微妙な違いでイライラ。開発者ツールは似ているが、カスタム拡張の互換性が不十分。 - Agentモードの不安定さと制限

複雑タスクでエラー多発や中断が多く、敏感サイトでの一時停止が煩わしい。無料プランのメッセージ制限が「すぐ上限に達する」との不満。特に動的ページでは思うように動作せずにストレスが溜まりがちな印象です。 - プライバシーとデータ管理の懸念

ブラウザメモリの自動記憶が便利だが、削除・制御の手間が面倒。「どのデータが保存されたか不安」との声。プライバシー意識が高い人にとっては、サイト単位のオン/オフ設定を忘れるリスクがあり、企業ユーザーではデータ漏洩の心配が大きい。 - リソース消費

AI機能でメモリ使用が増え、低スペックPCで重くなる体験談あり。

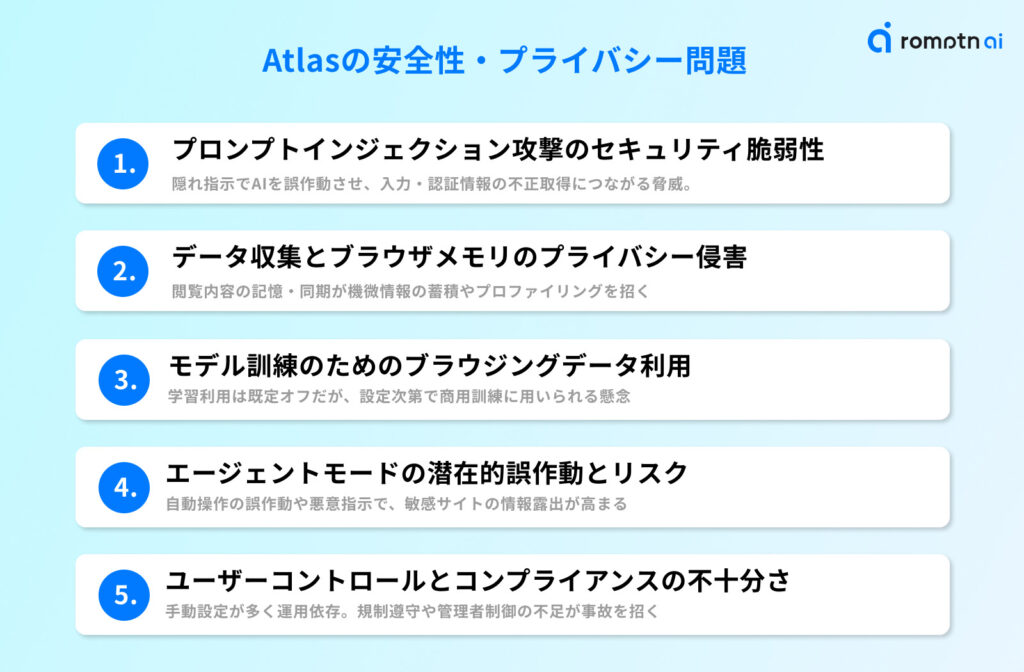

安全性・プライバシー問題

海外のオンラインコミュニティ(例: RedditやHacker News)やニュース記事(例: Indian Express、Analytics Insight)では、プライバシーやセキュリティに関する懸念が数多く指摘されていたので、まとめてみました。

①プロンプトインジェクション攻撃のセキュリティ脆弱性

AIブラウザの弱点として、悪意あるWebページがAIを騙してユーザーのデータを盗む「プロンプトインジェクション」という攻撃が懸念されています。これは、ページ内の隠れた指示でAIエージェントを操作されるリスクです。抽象的に言うと、AIの賢さが逆にセキュリティの穴になってしまうのです。

海外の分析(Indian Express)では、サイバーセキュリティ専門家が「AIブラウザはこうした攻撃に弱い」と警告。Redditの議論では、「100%プライバシー侵害の可能性」との過激な意見もあります。たとえば、悪意のメールやサイトがAIに偽のコマンドを送り、パスワードを抜き取るシナリオが想定されます。従来のブラウザよりAI統合が深い分、Atlasはこのリスクが高いと見なされています。

②データ収集とブラウザメモリのプライバシー侵害

Atlasの「ブラウザメモリ」機能は、ユーザーが閲覧したWebページの内容を自動的に記憶し、後で活用します。これは便利ですが、海外では「個人情報が知らない間に集められ、プロフィール化される」との警鐘が鳴らされています。例えば、Redditのユーザー投稿では、「OpenAIが私の行動をすべて把握するようになる」との不安が共有されています。

これがなぜ問題かというと、メモリ機能が金融情報や健康関連のページを記憶すると、プライバシーが侵害される恐れがあります。記事(Android Authority)では、データは選択式で一部のmacではオンデバイスオプションがあるとされてしますが、デバイス間の同期で外部に漏れるリスクを指摘しています。結果として、日常のブラウジングが長期的な監視につながる可能性があります。もしも不安な方は対策として、設定でメモリをオフにすることをおすすめします。

③モデル訓練のためのブラウジングデータ利用

Atlasでは、閲覧データがOpenAIのAIモデル訓練に使われる可能性があります。デフォルトではオフですが、設定がわかりにくく、無意識にオンになるケースが問題視されています。ユーザーのオンライン行動が商用データとして活用され、プライバシーが失われる恐れです。

Analytics Insightの記事では、「訓練データ使用の設定が埋もれている」と批判。Redditでは、「プライバシー癌」と比喩されるほど強い反発が見られます。OpenAIの過去のデータ漏洩事件を思い浮かべるユーザーも多く、個人データがAIの進化に無断で使われる不安が広がっています。ビジネスユーザー向けには訓練対象外のオプションがありますが、個人では注意が必要です。

④エージェントモードの潜在的誤作動とリスク

有料機能の「エージェントモード」は、AIがユーザーに代わってタスクを実行しますが、誤作動でデータ漏洩を招くリスクがあります。たとえば、銀行サイトでの自動操作が失敗し、情報が露出するケースです。AIの性能が進化するほど「代理行動」が予測不能で、セキュリティの盲点を生みます。

Postposmoの記事では、「エージェントは悪意指示に脆弱」と指摘していて、Mediumのレビューも新しいリスクとして警鐘を鳴らしています。Redditでは、「自動化がプライバシーを捨てる」との声が見られました。AIの「ハルシネーション」(誤った出力)問題がブラウザに拡大し、特に敏感なサイトで危険です。OpenAIはモードをオフにできると説明しますが、初期設定の確認が重要です。

⑤ユーザーコントロールとコンプライアンスの不十分さ

Atlasにはプライバシー設定(例: Incognitoモードやメモリオフ)がありますが、手動操作が多く、ミスしやすい点が批判されています。企業レベルでは、データ規制(例: GDPRやHIPAA)への対応が不十分で、コンプライアンス違反のリスクがあります。機能やポリシー的には問題なさそうでも、個人の設定ミスが大規模な問題を引き起こす可能性があるのです。

Geeky Gadgetsのレビューでは、匿名オプションを評価しつつ、互換性の問題がセキュリティを弱めると指摘。Analytics Insightも規制準拠の遅れを強調。Redditのコミュニティでは、Atlasの閉鎖ソース(内部が見えない)を批判し、Safariのようなプライバシー重視のブラウザを推奨する声が強いです。ビジネスユーザーは、管理者レベルのコントロールを事前に確認しましょう。

Atlasの将来性考察

ChatGPT Atlasはリリースされたばかりですが、その将来性はAIブラウザ市場の変革を予感させます。ここでは、公式情報や業界トレンドを基に推論し、今後の開発予定や競合(例: GoogleのGemini統合Chrome)との勝負をやさしく考察してみます。

今後の開発機能の推測

Atlasは今macOS限定ですが、OpenAIの発表からWindows、iOS、Androidへの拡大はOpenAI公式からも発表されています。

これを基に想像すると、ブラウザとしてのコア機能がさらに進化し、Web閲覧が「インタラクティブな冒険」みたいになるかもしれません。

たとえば、モバイル版ではタッチ操作でサイドバーをスワイプしてAIを呼び出し、閲覧中のページをリアルタイムで分析・拡張。ショッピングサイトを見ながら「この服のコーデ提案して、似た商品を他のサイトから集めて!」と頼めば、AIが複数のタブを自動生成してビジュアルボードを作ってくれる未来も想像できます。

○未来に予想する追加機能

- ブラウザ内AR/VR統合:

家具サイトで商品を仮想試着・配置。部屋の写真をアップロードして「このソファを置いたらどうなる?」と聞くと、AIが3Dシミュレーションを表示してくれる - 拡張機能のAIエコシステム

Chromeストア互換を強化し、AI専用拡張(例: ニュースフィードをパーソナライズした「今日のハイライト」生成)。開発者キットで、ユーザーがカスタムAIエージェントを作れるようになり、自分のブラウザを「専用ツール箱」にカスタム。 - メモリ機能の進化

過去の閲覧を基に「予測サーフィン」。例えば、旅行サイトを見ていたら、次回起動時に「続きのプランを提案」し、航空券の価格変動を自動追跡までしてくれる。

Atlasが「Webの魔法の扉」みたいになり、ブラウザがただの閲覧ツールから「創造的なパートナー」へ進化する分岐点になるかもしれません。

Atlas vs Gemini × Chrome

実は、GoogleのGemini統合Chrome(通称「AI Chrome」)はすでに2025年9月に米国デスクトップで順次ロールアウトが開始されていて、現実のプロダクトとして存在します。

Geminiは検索やタブ要約が得意で、Chromeの巨大ユーザー基盤が強みですが、Atlasの勝ち目は「深いタスク自動化」とOpenAIの創造性にあります。推測では、Atlasが「日常の魔法使い」として差別化し、勝てるシナリオが描けます。

| 項目 | Atlasの強み(推測) | Gemini × Chromeの強み | 勝負の行方 |

|---|---|---|---|

| 機能 | 複数サイト横断の自動代行(例: 旅行計画から予約・支払いまで一気通貫) | 検索・まとめ中心、Googleアプリ連携(Calendar、Maps) | Atlasが「一言で全部お任せ」感で勝ち |

| ユーザー基盤 | Chrome互換で簡単移行、ChatGPTファン層の忠実度 | 世界シェアNo.1、無料で深い統合 | OpenAIのファン増加でAtlasが5-10%シェア奪取。Geminiの「信頼と安定」vs. Atlasの「わくわく自動化」対決! |

| 課題と未来 | プライバシー改善で信頼UP、AIモデル更新の速さ | プライバシー懸念(追跡データ収集) | Geminiの安定 vs. Atlasの革新 |

AtlasがいかにこれまでのChromeを中心として築いてきたブラウザの価値を再定義するほどの創造性を生み出せるかに尽きそうです。

【参考】Cometとの比較

ChatGPT AtlasとPerplexity AIのCometは、どちらもAI統合型ブラウザとして注目を集めていますが、焦点とする機能が異なります。以下に主な違いを比較表でまとめます。

| 項目 | ChatGPT Atlas (OpenAI) | Comet (Perplexity AI) |

|---|---|---|

| 主な機能 | ブラウザメモリとAgentモードによるタスク自動化(例: 予約代行や分析)。 | 引用付きの検索回答と知識探索(例: 研究向けの正確な情報収集)。 |

| プライバシー | メモリ機能のオン/オフ制御可能だが、データ利用の懸念あり。 | 検索履歴の管理がシンプルで、引用重視の透明性が高い。 |

| 価格 | 無料プランあり、有料(Plus $20/月)で高度機能解放。 | 無料プラン中心で、Pro版($20/月)で追加機能。 |

| 強み | タスク実行の深さとChatGPTの創造性。 | 検索の正確さと速さ、研究・学習向き。 |

| 弱み | リリース初期の不安定さとプライバシー問題。 | 自動化機能が限定的で、ブラウジングの幅が狭い。 |

Atlasは日常タスクの自動化に優れていますが、Cometは正確な情報検索を求めるユーザーに特化しています。どちらを選ぶかは、利用シーンによって変わります。

まとめ

ChatGPT Atlasは、ブラウザにChatGPTを深く統合し、「閲覧=AI活用」を前提とした新体験をもたらします。ブラウザメモリやエージェントモードにより、要約・比較・予約などの一連作業を同じ画面で自動化でき、Chromeに近い操作感と移行のしやすさも相まって、日常業務の効率化に大きく貢献します。

一方で、リリース初期ゆえの不安定さや、メモリ/データ利用に関するプライバシー配慮は引き続き注意が必要です。まずは低リスクなタスクから導入し、設定を自分用に最適化しながら活用範囲を広げていくのが賢明です。

- 「調べる→まとめる→実行する」を高速に完結。核はサイドバーとエージェントモード。

- Chromeからの移行は容易で学習コストが低い。

- プライバシー対策は前提:メモリ/訓練利用設定、サイト単位のオン・オフを運用。

- 実務投入は段階的に:要約や比較などから始め、徐々に自動化へ。

AIブラウザ時代の主戦場は「誰が最も自然に、安心して、仕事を自動化できるか」。Atlasはその有力候補です。まずは自分のワークフローの面倒な1つをAtlasに任せてみてください。あわせて、生成AIの実践活用を短時間で体系化したい方はSHIFT AIの無料セミナーがおすすめです。導入の考え方から安全運用の勘所まで、効率よく学べます。