海外の資料や論文を翻訳する際、「Google翻訳だと専門用語が不自然」「もっと精度の高い翻訳をしたい」と感じたことはありませんか。

主要なAIツールであるClaudeでも、もちろん翻訳が可能で工夫次第で自然かつ正確な文章に仕上げられます。

とはいえ「実務ではGoogle翻訳の方が便利なのでは?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

本記事では、Claudeの翻訳機能にフォーカスし、Google翻訳との違いや具体的な活用TIPS、さらにプロンプト例まで解説します。この記事を読むことで、仕事や学習での翻訳作業をぐっと効率化できるはずです。

📖この記事のポイント

- Claudeは多言語対応かつ日本語に強いため翻訳しやすい

- テキストだけでなくPDF、画像の翻訳もできる

- 翻訳精度を高めるならプロンプトを細かくする

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取るClaude翻訳の特徴と強み

Claudeの翻訳は、従来のツールに比べて自然で一貫性のある日本語表現に優れている点が大きな魅力です。単語を機械的に置き換えるのではなく、文脈やトーンを踏まえた訳文を出力できるため、実務や学習で使いやすいのが特徴です。

- 文脈を理解した意訳

Google翻訳では直訳気味になる専門論文でも、Claudeなら背景をくみ取った自然な訳に仕上がります。 - 統一感あるスタイル

用語集やトーンを指定すると、一貫性を保った翻訳が可能。ビジネス資料や出版物でも違和感なく使えます。 - ファイルごと翻訳できる

WordやPDFをそのまま翻訳できるため、資料全体のニュアンスを崩さず効率的に作業できます。

このようにClaudeは、機械的な翻訳のみではなく、正確さと自然さを両立した翻訳が求められるシーンで特に力を発揮します。

Claude・Google翻訳・Geminiの比較

スピード重視の用途やちょっとした翻訳、英単語の意味を知りたい場合はGoogle翻訳を使う方が効率的です。

ClaudeとGeminiについては細かい差はあるかもしれませんが特に翻訳精度に大きい差はないので、自分が普段から使い慣れている方を使うのがおすすめです。もしくは、Claudeを普段から利用しているけど利用制限が気になるという方は、翻訳などのタスクはGeminiを使うという方法も有用です。

| サービス | 強み | 向いている用途 |

|---|---|---|

| Claude | ・文脈を理解した自然な日本語 ・スタイルやトーンの調整 ・ファイル翻訳対応 | ・論文・資料翻訳 ・読みやすさ重視 |

| Google翻訳 | ・翻訳スピードが速い ・対応言語数が最多 ・無料で手軽 | ・日常会話 ・簡単な文章 |

| Gemini | ・Google翻訳に比べ自然な表現 ・大規模ファイルも翻訳可能 | ・会話翻訳 ・画像・音声を絡めた利用 |

Claudeでできる翻訳の種類

Claudeには、用途やシーンに応じて選べる翻訳機能が揃っています。

基本的なテキスト翻訳から、ファイル・音声・画像まで幅広く対応しているため、日常からビジネスまで活用の幅が広いのが特徴です。

①テキスト翻訳

最もシンプルな使い方が、テキストを直接入力して翻訳させる方法です。コピー&ペーストした文章に「日本語に翻訳してください」と指示するだけで、すぐに結果が返ってきます。

Google翻訳に比べて文脈を考慮した自然な日本語になりやすく、論文やビジネス文書など少し複雑な文章でも読みやすい仕上がりになる点が魅力です。また、文体やニュアンスもプロンプトで伝えればそれに応じた自然な文章を生成してくれます。

②ファイル翻訳

ClaudeはPDF・Word・TXTといった文書ファイルをアップロードして翻訳させることも可能です。

長文のレポートや研究論文を丸ごと翻訳したいときに便利で、文全体のトーンやニュアンスを維持したまま自然な日本語にしてくれます。資料を部分的に切り貼りする手間がなくなるので、効率化にもつながります。

③音声翻訳

スマートフォンアプリを利用すれば、音声をマイク入力して翻訳することもできます。海外旅行や出張時のちょっとした会話に役立つほか、オンライン会議で発言内容をその場で翻訳させるといった使い方も可能です。

単なる言葉の置き換えではなく、話し手の意図を踏まえた自然な文章に変換されやすいのもClaudeならではの特徴です。

④画像翻訳

Claudeは写真や画像ファイルに含まれる文字を認識してそのまま翻訳することもできます。海外のレストランのメニュー、街中の看板、スクリーンショットなどを撮影して読み込ませれば、その場で内容を理解できます。

論文や長文をClaudeで効率よく翻訳するコツ

論文や技術文書、報告書といった長文の翻訳をClaudeで行う際には、下記の2つのコツを押さえることで、よりスムーズかつ正確に作業を進められます。

- プロジェクト機能をつかう

- 1回の出力を章ごとなど小分けにする

- artifacts機能を使う

上記の方法を活用し、Claudeの性能を最大限に引き出しましょう。

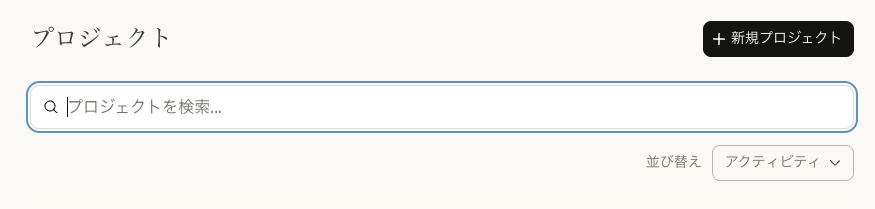

①プロジェクト機能をつかう

Claudeには「プロジェクト」機能があり、複数のファイルややり取りを一つのスレッドにまとめて管理できます。論文の翻訳を進めるとき、この機能を使えば「前回の続き」や「同じ文書に関する修正依頼」をスムーズに行えます。

具体的にプロジェクト機能を使うと下記の3つのメリットがあります。

- 各章ごとの翻訳結果をひとつのプロジェクト内に整理

- 訳語の統一やニュアンス調整を依頼するときに履歴を参照できる

- 長期間かかる大規模な翻訳作業でも効率よく進められる

単なる一時的なチャットではなく、「プロジェクト単位」で翻訳を進めるのがポイントです。

②章ごとに分割して翻訳する

一度に数万字を翻訳させると、出力が途中で途切れたり精度が落ちることがあります。そこでおすすめなのが、章ごと・セクションごとに区切って翻訳を依頼する方法です。

- 「第1章を翻訳してください」と指示して順に進める

- 各セクションごとに見直し・修正指示を加えられる

- 読みやすさや専門用語の統一を途中で調整できる

このように分割して翻訳を進めると、最終的な仕上がりが自然になり、見直しの負担も軽減されます。

Claudeの制限については、以下の記事を参考にしてください。

③Artifactsで翻訳結果を見やすく整理する

Claudeには「Artifacts」という機能があり、翻訳結果をただのテキストではなく、別ウィンドウに整形された成果物として表示できます。論文や資料を翻訳する場合、この機能を使うことで以下のようなメリットがあります。

- 表形式に整理

原文と訳文を左右に並べて表示できるため、読み比べや確認がしやすい。 - 段落ごとの整理

長文翻訳でも章・セクションごとに見やすく分割表示。 - 再利用しやすい成果物

翻訳したテキストをそのままコピペするより、整形済みの状態でダウンロードや共有ができる。

特に論文や報告書の翻訳では、成果物として扱いやすい形でアウトプットできる点が、Claudeを「ただの翻訳ツール以上」にしてくれます。

Claudeで翻訳する際につかえるプロンプト

Claudeを翻訳に使う際は、ただ「翻訳してください」と入力するだけでも十分に機能します。

しかし、事前にプロンプトを工夫することで、精度・自然さ・読みやすさが大きく向上します。ここでは、翻訳前に知っておくべきポイントと、具体的なプロンプト例を紹介します。

プロンプト作成の事前知識

Claudeで精度の高い翻訳を得るには、翻訳の背景情報やルールを具体的に伝えることが大切です。

- 目的と読者像を明確にする

誰に読ませる文章かを示すと、訳文のトーンが適切にClaudeが判断可能になる - 文章スタイルを指定する

フォーマル/カジュアル/学術的などトーンを明記や、「直訳」と「意訳」などを指示する - 専門用語や固有名詞のルールを決める

「固有名詞は翻訳しない」「この用語は必ず〇〇と訳す」など事前にルールを伝える

こうした事前知識を踏まえてプロンプトを作成すると、誤訳を防ぎ、一貫性のある自然な翻訳を実現できます。

テキストの翻訳プロンプト例

▪️プロンプト例1:シンプルな翻訳

以下の文章を、自然で流暢な日本語に翻訳してください。The Promise of Complementary Strengths

Perhaps the most compelling vision of AI-human coexistence lies in recognizing our complementary capabilities. While AI excels at processing vast amounts of data, identifying patterns, and performing repetitive tasks with unwavering consistency, humans bring creativity, emotional intelligence, ethical reasoning, and the ability to navigate ambiguous situations. This isn’t a zero-sum competition—it’s an opportunity for collaboration that amplifies both sets of strengths.

In healthcare, for instance, AI can analyze medical scans with remarkable precision, but human doctors provide the empathy, contextual understanding, and complex decision-making that patients need. In education, AI can personalize learning experiences and provide instant feedback, while human teachers offer inspiration, mentorship, and the nuanced understanding of individual student needs that goes beyond academic performance.

Navigating the Challenges

Coexistence isn’t without its hurdles. Economic displacement remains a genuine concern as AI automates certain jobs, requiring us to reimagine education systems and social safety nets. We must also grapple with questions of privacy, bias in AI systems, and ensuring that the benefits of AI are distributed equitably across society.

The key lies in proactive adaptation rather than reactive resistance. This means investing in retraining programs, developing new forms of human-AI collaboration, and creating regulatory frameworks that protect human interests while fostering innovation.

Building Trust Through Transparency

Successful coexistence requires trust, and trust requires understanding. As AI systems become more sophisticated, maintaining transparency about their capabilities and limitations becomes crucial. Humans need to understand when they’re interacting with AI, how decisions are being made, and where human oversight remains essential.

This transparency works both ways—AI systems must be designed to recognize the boundaries of their capabilities and defer to human judgment in complex ethical situations or when dealing with deeply personal matters.

The Human Element Remains Irreplaceable

Even as AI capabilities expand, certain uniquely human qualities remain irreplaceable. Our capacity for genuine empathy, moral reasoning, creative leaps that transcend logical patterns, and the ability to find meaning and purpose in existence are not simply computational challenges to be solved—they represent the essence of human experience.

Rather than viewing AI as a threat to human uniqueness, we can see it as a tool that frees us to focus on these distinctly human pursuits. When AI handles routine tasks, humans have more time for creative endeavors, meaningful relationships, and addressing complex social challenges that require human insight and compassion.

Looking Forward

The future of AI-human coexistence will be shaped by the choices we make today. By approaching this relationship with intentionality, focusing on collaboration rather than competition, and maintaining our commitment to human values and dignity, we can create a future where both AI and humans thrive.

This isn’t about humans learning to live with AI, or AI adapting to human preferences—it’s about consciously designing a shared future that leverages the best of both artificial and human intelligence to tackle the challenges and opportunities that lie ahead.

The path forward requires wisdom, adaptability, and perhaps most importantly, a commitment to ensuring that as our artificial partners become more capable, our human communities become more connected, creative, and compassionate than ever before.

相補的な強みの可能性

AI と人間の共存における最も魅力的なビジョンは、おそらく私たちの相補的な能力を認識することにあります。AI は膨大なデータの処理、パターンの識別、反復作業の一貫した実行に優れている一方、人間は創造性、感情的知性、倫理的推論、そして曖昧な状況に対処する能力をもたらします。これはゼロサムゲームの競争ではありません。双方の強みを増幅させる協力の機会なのです。

例えば医療分野では、AI は驚くべき精度で医療画像を分析できますが、人間の医師は患者が必要とする共感、文脈的理解、複雑な意思決定を提供します。教育においては、AI が学習体験を個別化し、即座にフィードバックを提供する一方で、人間の教師は学業成績を超えた個々の生徒のニーズへの繊細な理解と共に、インスピレーションや指導を提供します。

課題への対処

共存は課題なしには実現できません。AI が特定の仕事を自動化することによる経済的な雇用の置き換えは真の懸念事項であり、教育システムや社会保障制度を再考することが求められます。また、プライバシーの問題、AI システムにおけるバイアス、そして AI の恩恵が社会全体に公平に配分されることを確保する必要もあります。

鍵となるのは、反動的な抵抗ではなく積極的な適応です。これは再訓練プログラムへの投資、新しい形の人間と AI の協力関係の構築、そして革新を促進しながら人間の利益を守る規制枠組みの創設を意味します。

透明性を通じた信頼の構築

成功する共存には信頼が必要であり、信頼には理解が必要です。AI システムがより洗練されるにつれ、その能力と限界についての透明性を維持することが極めて重要になります。人間は、いつ AI と対話しているのか、どのように決定が下されているのか、そして人間の監督がどこで不可欠であり続けるのかを理解する必要があります。

この透明性は双方向的なものです。AI システムは自身の能力の境界を認識し、複雑な倫理的状況や深く個人的な事柄を扱う際には人間の判断に委ねるよう設計されなければなりません。

人間的要素は依然として不可欠

AI の能力が拡大しても、ある種の独特に人間らしい資質は不可欠であり続けます。真の共感能力、道徳的推論、論理的パターンを超越する創造的飛躍、そして存在に意味と目的を見出す能力は、単に解決すべき計算上の課題ではありません。これらは人間の経験の本質を表しているのです。

AI を人間の独自性への脅威として捉えるのではなく、これらの明確に人間的な追求に集中することを可能にするツールとして見ることができます。AI が日常的な作業を処理するとき、人間は創造的な努力、意味のある人間関係、そして人間の洞察と思いやりを必要とする複雑な社会問題への取り組みにより多くの時間を費やすことができます。

前進への展望

AI と人間の共存の未来は、今日私たちが下す選択によって形作られるでしょう。この関係に意図的に取り組み、競争ではなく協力に焦点を当て、人間の価値と尊厳への取り組みを維持することで、AI と人間の両方が繁栄する未来を創造することができます。

これは人間が AI との共生を学ぶことでも、AI が人間の好みに適応することでもありません。人工知能と人間の知性の両方の最良の部分を活用して、これから待ち受ける課題と機会に取り組む、共有された未来を意識的に設計することなのです。

前進への道筋には知恵、適応性、そしておそらく最も重要なこととして、私たちの人工的なパートナーがより有能になるにつれて、人間のコミュニティがこれまで以上に結束し、創造的で、思いやりに満ちたものになることを確実にするという取り組みが必要です。

▪️プロンプト例2:ターゲットとトーンを指定した翻訳

以下のWeb記事を、日本の20代のテクノロジーに興味がある読者向けに、カジュアルで親しみやすいトーンの日本語ブログ記事として翻訳・編集してください。I’ll provide the article about “IT Literacy and Japanese People” in English.

IT Literacy and the Japanese: Challenges and Opportunities in a Digital Society

Introduction

In today’s rapidly digitalizing world, IT literacy has evolved from being a “nice-to-have skill” to an “essential fundamental ability.” However, what is the current state of IT literacy in Japan? Contrary to the image of being a technologically advanced nation, Japan actually faces numerous challenges in this area.

What is IT Literacy?

IT literacy refers to the ability to appropriately understand and effectively utilize information technology. It encompasses several key elements:

Basic digital skills include fundamental operations of computers and smartphones, internet usage, and the use of various applications. Information evaluation and utilization capabilities involve judging the reliability of online information and efficiently collecting and organizing necessary data. Security awareness is crucial, covering personal information protection, cybersecurity measures, and proper password management. Additionally, digital communication skills such as appropriate interaction on social media and email, as well as effective use of online meetings, have become indispensable in modern times.

Current State of IT Literacy Among Japanese People

Japanese IT literacy exhibits distinctive characteristics. The significant generational gap is particularly notable, with the digital divide among elderly populations being a serious concern. While younger generations possess relatively high smartphone operation skills, many middle-aged and older individuals struggle with basic computer operations.

IT utilization in the workplace also presents challenges. Although digitalization is progressing in many companies, employee IT skills often lag behind. This is especially evident in small and medium enterprises, where IT systems have been implemented but are not being utilized effectively.

Regarding security awareness, while recognition of cyber threats such as phishing scams and ransomware has increased, actual protective measures remain insufficient.

Japan’s Position from an International Perspective

Despite being a technologically advanced nation, Japan doesn’t necessarily rank highly in international comparisons of IT literacy. Compared to Nordic countries and South Korea, Japan lags particularly in the utilization rates of digital administrative procedures and elderly citizens’ use of digital devices.

However, Japan does possess unique strengths. In specific areas such as IoT applications in manufacturing and integration with robotics technology, Japan leads the world with its technological capabilities.

Analysis of Contributing Factors

Several factors hinder the improvement of IT literacy in Japan. Educational system challenges include insufficient practical IT skills education, despite the introduction of programming education in schools. Corporate culture also plays a role, with excessive attachment to traditional paper-based processes and overly cautious attitudes toward new technology adoption impeding change.

Infrastructure issues cannot be overlooked. The digital environment gap between urban and rural areas, as well as regional disparities in high-speed internet penetration, create barriers to IT literacy improvement.

Improvement Initiatives and Solutions

At the government and local levels, various measures are being implemented, including the establishment of the Digital Agency to promote administrative DX, digital literacy classes for elderly citizens, and ICT environment development in schools.

Companies are also actively pursuing initiatives such as enhancing DX training for employees, improving remote work environments, and digitalizing business processes.

At the individual level, effective approaches include establishing continuous learning habits, utilizing online learning platforms, and participating in local digital literacy workshops.

Future Prospects

The rapid advancement of AI technology is changing the very definition of IT literacy. Going forward, the ability to appropriately utilize AI tools and skills for collaborating with artificial intelligence will become increasingly important.

Furthermore, the proliferation of IoT is expected to increase contact points with digital technology in all aspects of daily life. To address this, both the development of more intuitive and user-friendly interfaces and the improvement of literacy to utilize them effectively will be necessary.

Conclusion

Improving IT literacy in Japan is essential not only for individual convenience but also for maintaining and enhancing national competitiveness. Through addressing generational gaps, reforming educational systems, and providing continuous learning opportunities, it’s crucial to create an environment where all citizens can benefit from digital society.

By maintaining a commitment to continuous learning in pace with technological advancement and making digital technology our ally, we can realize a richer and more convenient society.

If you would like a more detailed article with current data and statistics, I can search for recent surveys on Japan’s IT literacy and international comparison data to enhance the article. Would you like me to do that?

日本のITリテラシー事情、実はヤバい?🤔 デジタル社会で生き抜くために知っておきたいこと

はじめに:日本って本当にIT先進国?

みなさん、こんにちは!今日はちょっと気になる話題について書いてみようと思います。

日本って、何となく「技術大国」「IT先進国」みたいなイメージありますよね?でも実際のところ、僕たち日本人のITリテラシーってどうなんでしょうか。結論から言うと…実はけっこう厳しい現実があるんです😅

そもそもITリテラシーって何?

まず基本から整理してみましょう。ITリテラシーって、簡単に言うと「デジタル技術をちゃんと使いこなせる力」のことです。

具体的には:

- 基本スキル: スマホやPCの操作、ネットの使い方、アプリの活用

- 情報を見極める力: ネット上の情報が信頼できるかどうか判断したり、必要な情報を効率よく集めたり

- セキュリティ意識: 個人情報を守る、パスワード管理、サイバー攻撃から身を守る

- デジタルコミュニケーション: SNSやメール、オンライン会議を適切に使う

このあたりが全部含まれます。思ってたより幅広くないですか?

日本人のITリテラシー、現実はどう?

世代格差がエグい😱

一番の問題は、世代間の格差がめちゃくちゃ大きいこと。僕たち20代は生まれた時からスマホやネットがある環境で育ったけど、親世代や祖父母世代はそうじゃない。

特にコロナ禍でリモートワークが増えて、この差がより浮き彫りになりましたよね。Zoomが使えない、メールの添付ファイルが開けない…なんて話、よく聞きませんでした?

職場でも意外と課題が多い

若い世代はスマホの操作は得意だけど、実は仕事で使うPCスキルは思ったほど高くないという調査結果もあります。ExcelやPowerPointをフル活用できる人って、実は少なかったりするんですよね。

中小企業では特に、「システムは導入したけど使いこなせてない」みたいな状況が多いのが現実です。

世界と比べるとどうなの?

ここがショックなんですが、国際比較だと日本のITリテラシーって意外と低いんです😢

北欧諸国や韓国と比べると、特に:

- デジタル行政サービスの利用率

- 高齢者のデジタル機器利用率

このあたりで大きく遅れを取っています。

でも逆に、製造業でのIoT活用やロボット技術との連携では世界トップクラス。得意分野と苦手分野がはっきり分かれてる感じですね。

なんで遅れてるの?原因を考えてみた

教育システムの問題

学校でプログラミング教育が始まったとはいえ、まだまだ実践的なITスキル教育は不足気味。「とりあえずやってみました」レベルで終わってることが多いかも。

企業文化の壁

「やっぱり紙じゃないと…」とか「新しいシステムは不安だから…」みたいな、変化への抵抗感が強い企業文化も影響してそう。

インフラの格差

都市部と地方でのネット環境の差も無視できません。高速ネットが使えない地域では、そもそもデジタル化が進みにくいですよね。

じゃあ、どうすればいい?

政府・自治体レベル

- デジタル庁の設立で行政DXを推進

- 高齢者向けデジタル教室の開催

- 学校のICT環境整備

企業レベル

- 社員のDX研修強化

- リモートワーク環境の改善

- 業務プロセスのデジタル化

僕たち個人レベルでできること

一番大事なのは、継続的に学び続ける姿勢だと思います。

- オンライン学習プラットフォーム(Udemy、Courseraなど)を活用

- 地域のデジタルリテラシー講座に参加

- 家族や周りの人に教えることで自分も復習

特に僕たち20代は、親世代に教えることで社会全体のレベルアップに貢献できるかも?

これからの時代に必要なスキル

AIの進歩が激しい今、ITリテラシーの定義自体も変わってきています。

今後重要になるのは:

- AIツールを適切に使いこなす力

- 人工知能と協働するスキル

- IoTが普及した日常生活に対応する力

ChatGPTやCopilotみたいなAIツールをうまく使えるかどうかで、仕事の効率が大きく変わる時代になってきてますよね。

まとめ:みんなで一緒にレベルアップしよう!

日本のITリテラシー向上は、僕たち一人ひとりの問題でもあり、国全体の競争力に関わる重要な課題でもあります。

技術の進歩に追いついていくのは大変だけど、逆に言えば今からでも十分間に合います。大切なのは:

- 学び続ける姿勢を持つこと

- 周りの人と知識を共有すること

- 新しい技術を恐れずに試してみること

一緒にデジタル社会を楽しみながら、より便利で豊かな未来を作っていきましょう!🚀

この記事を読んで「もっと詳しく知りたい!」と思った方は、ぜひコメントで教えてくださいね。みんなでディスカッションしましょう!

PDFの翻訳プロンプト例

▪️プロンプト例1:PDF全体のテキスト翻訳

添付したPDFファイルの内容を、日本語へ翻訳してください。レイアウトや図表は無視し、テキスト情報のみを抽出して翻訳をお願いします。▪️プロンプト例2:章ごとに要約を交えた翻訳

添付した研究論文(PDF)を、章ごとに日本語へ翻訳してください。各章の冒頭には、その章の要点を3行でまとめた要約を追加してください。Claudeの使い方について、より深く知りたい人は無料セミナーを活用ください!AIは知れば知るほど業務に役立ちます!

今すぐ無料参加!AI活用の最前線を学べる限定セミナー

AIの波に乗り遅れていませんか?多くの企業がAI導入で業績を伸ばす中、何も行動しなければ確実に取り残されます。

- ✅ 実践的なAI活用法が学べる

- ✅ 業界のプロから直接指導

- ✅ 参加者限定の特別12大特典プレゼント

- ✅ 完全無料・オンライン開催

▼今すぐ無料参加する▼

※席数限定のため、お早めにお申し込みください

Claudeで翻訳できない!トラブルの原因と対策

便利なClaudeですが、時には翻訳がうまくいかないケースもあります。出力が途中で止まったり、そもそも応答がなかったりする場合、いくつかの原因が考えられます。

- 出力が途中で止まった場合

- 使用制限にかかった

- 出力するまでに時間がかかる

代表的なトラブルとその対策について解説します。

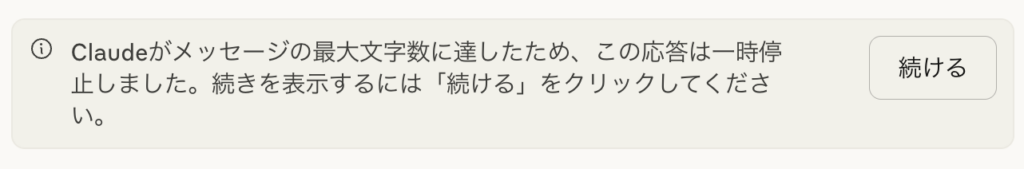

トラブル①出力が途中で止まった

長い文章の翻訳をさせていると、生成の途中で出力が止まってしまうことがあります。これは、一度に生成できる文章量の上限に達したことが原因である場合がほとんどです。

Claudeのトークン制限(文字数制限)にかかっている場合は、「続ける」などクリックできる表示がでてきます。

もしなければ、チャット欄に「続けてください」や「続きを書いて」といった簡単なプロンプトを入力してください。Claudeは直前の文脈を記憶しているため、指示に従って中断した箇所から翻訳を再開してくれます。

もし頻繁に止まるようであれば根本的な対策として原文を章や節ごとに分割して、複数回に分けて翻訳を指示する方法が確実です。一度に処理するデータ量を減らし、安定した出力を得られます。

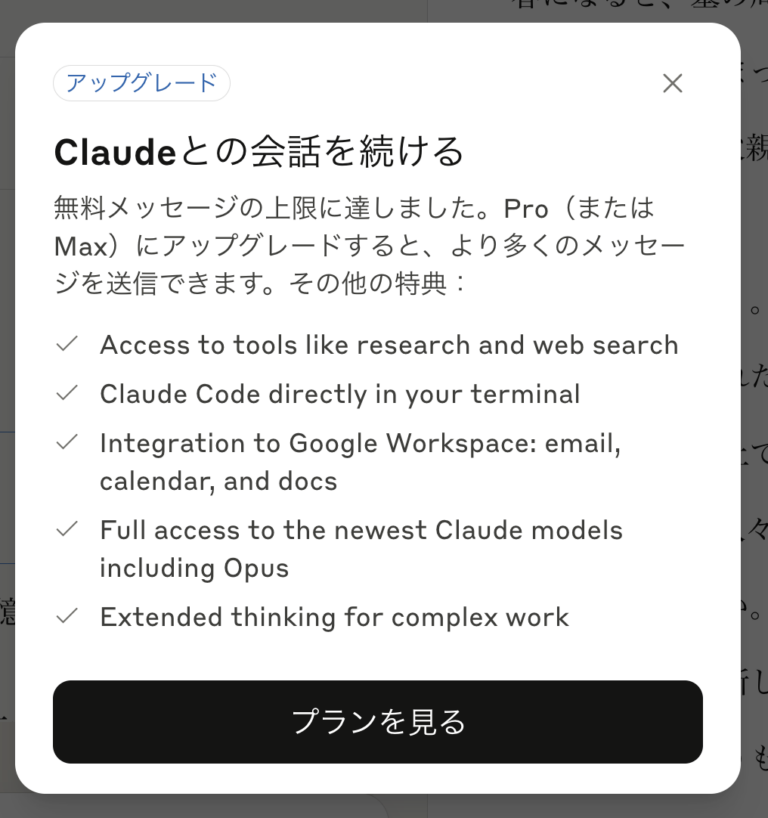

トラブル②使用制限にかかった

Claudeの無料版を利用している場合、一定期間内に送受信できるメッセージの量には制限が設けられており、日本語のテキストだと約10万文字ほどで制限されます。

上限に達すると一時的にClaudeが利用できなくなり、「利用制限に達しました」といった内容のメッセージが表示されます。

使用制限は約5時間が経過するとリセットされるため、基本的には時間を置いてから再開できるため待ちましょう。

もし、業務や学習で頻繁に大量の翻訳を行うなど、無料版の制限が作業のボトルネックになっている場合は、利用制限が緩和される有料プラン(Claude Pro)へのアップグレードを検討してください。

トラブル③出力するまでに時間がかかる

プロンプトを送信してからClaudeが応答を返すまでに、通常よりも長い時間がかかることがあります。

主な原因としては、Claudeのサーバーが混雑している可能性が考えられます。

特に、利用者が多い時間帯(米国の昼間、日本時間の夜間から深夜)は、サーバーへのアクセスが集中し、処理速度が低下すると想定しておきましょう。

また、非常に長い文章の翻訳や、複数の指示を組み合わせた複雑なプロンプトを与えた場合もAIが内容を解釈し、応答を生成するために多くの処理時間を要することがあります。

指示が複雑な場合はタスクをより小さなステップに分解して、シンプルなプロンプトで複数回に分けて実行することで、応答速度が改善されるケースもあるため試してください!

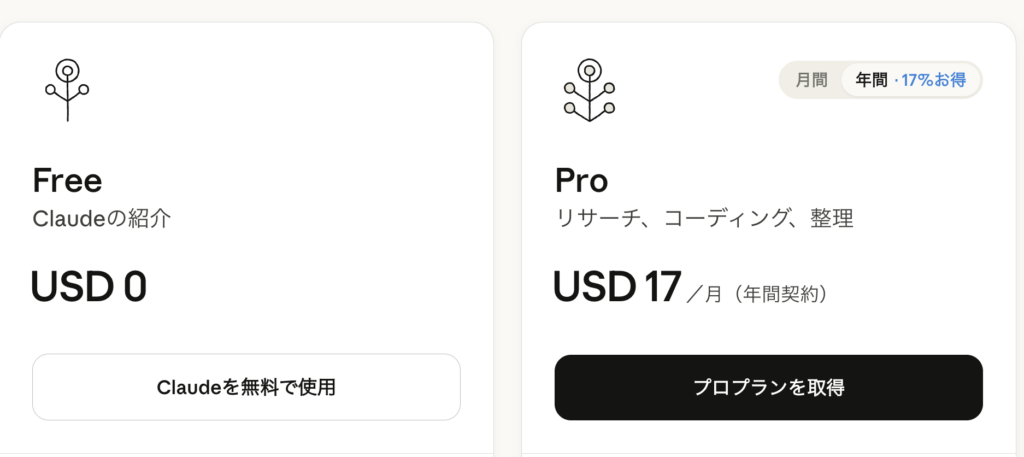

Claudeの料金プラン

Claudeは無料で利用を開始できますが、より多くの機能や高い利用上限を求めるユーザー向けに有料プラン「Claude Pro」も提供されています。

自身の利用頻度や目的に合わせてプランを選択しましょう!

| プラン名 | 料金(月額) | 利用可能なモデル | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 無料プラン | – | 最新のSonnetモデル | ・メッセージ数に制限あり ・基本的なチャット、翻訳機能を利用可能 |

| Claude Pro | 17ドル | 提供中の全モデル | ・無料版の5倍以上のメッセージ数 ・最高性能モデルへのアクセス ・ピークタイムの優先アクセス権 |

無料プランでも十分にClaudeの翻訳性能を試すことはできますが、長文のPDFを頻繁に翻訳したり、日常的に多くのテキストを扱ったりする場合は、メッセージ数制限にすぐに達してしまいます。

Claudeを翻訳で使う際によくある質問

Claudeを翻訳で使う際に、よくある質問をまとめました。

- QClaudeは無料ですか?

- A

Claudeは無料で利用を開始できます。

無料プランでは、高性能な最新のSonnetモデルを利用して、翻訳を含むさまざまなタスクを実行可能です。一定期間で3回程度であれば、上位モデルも使用できます。

ただし、無料版には一定時間内に送信できるメッセージの量に制限が設けられているので注意しましょう。

- QClaudeとは?

- A

Claudeは、AIの安全性と倫理性を重視する研究開発企業であるAnthropic社によって開発された、対話型の生成AIです。

人間との自然な対話を通じて、質問応答、文章の作成・要約、翻訳、アイデア出し、コンピューターコードの開発など、幅広い知的作業をサポートしてくれます。

特に、複雑な指示の理解力や、長文の文脈を一貫して把握する能力に定評があります。

まとめ

Claudeは、特に長文や専門的な文章において、文脈を深く理解した自然な翻訳を生成する能力に長けています。

本記事の重要なポイントを以下にまとめます。

- Claudeの翻訳は自然な日本語表現と文脈保持力に優れている

- テキストの貼り付けに加え、PDFなどのファイルも直接アップロードして翻訳可能

- プロンプトを工夫することで、翻訳の目的や読者層に合わせた調整ができる

- 長文は章ごとに分割したり、プロジェクト機能を活用したりすると品質が向上する

- 素早い翻訳はGoogle翻訳、Web情報と連携した翻訳はGeminiなど、用途に応じた使い分けが効果的

従来の翻訳ツールでは満足できなかった方や、より精度の高い翻訳を求めている方にとって、Claudeは強力な味方となります!

無料でもClaudeの高性能なサポートを十分に体験できるため、まずは手元にある文章や資料で、翻訳精度を試してください。

本記事で紹介したプロンプトを活用し、Claudeをあなたの仕事や学習のパートナーとして使いこなすための一歩を踏み出しましょう。

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/