最近話題の「Grokipedia」をご存知でしょうか。

2025年10月28日、イーロン・マスク氏が率いるxAIが、Wikipedia対抗の新しいオンライン百科事典「Grokipedia」を公開しました。公開直後にはアクセス過多で一時クラッシュするほどの注目を集めています。

「Grokipediaってどんなサービスなのかわからない」「Wikipediaとの違いは?」「信頼性は大丈夫なの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、Grokipediaとは何か、Wikipediaとの違いや使い方、問題点などについて最新情報をもとに詳しく解説していきます!

📖この記事のポイント

- Grokipediaとは、イーロン・マスク氏のxAIが開発したWikipedia対抗となる新しいオンライン百科事典

- AIによる情報検証と透明性の高い編集プロセスで、より正確で文脈に富んだ知識共有を目指している

- 2025年10月28日に初期ベータ版がリリースされ、誰でも無料で利用できるオープンプラットフォームとして公開!

- AIツールを活用した情報収集について、もっと実践的に学びたい方は下記のセミナーもチェック!

- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!

- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!

\ 累計受講者10万人突破 /

無料特典を今すぐ受け取る※関連記事:Grokの使い方について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください!

Grokipedia(グロキペディア)とは?

Grokipedia(グロキペディア) は、イーロン・マスク氏が設立したAI企業「xAI」が開発を進めた、Wikipediaに対抗する新しいオンライン百科事典プラットフォームです。

2025年9月30日にマスク氏自身がX(旧Twitter)上で開発を発表し、「Wikipediaを大幅に上回る改善版になる」と表明したことで、大きな話題となりました。

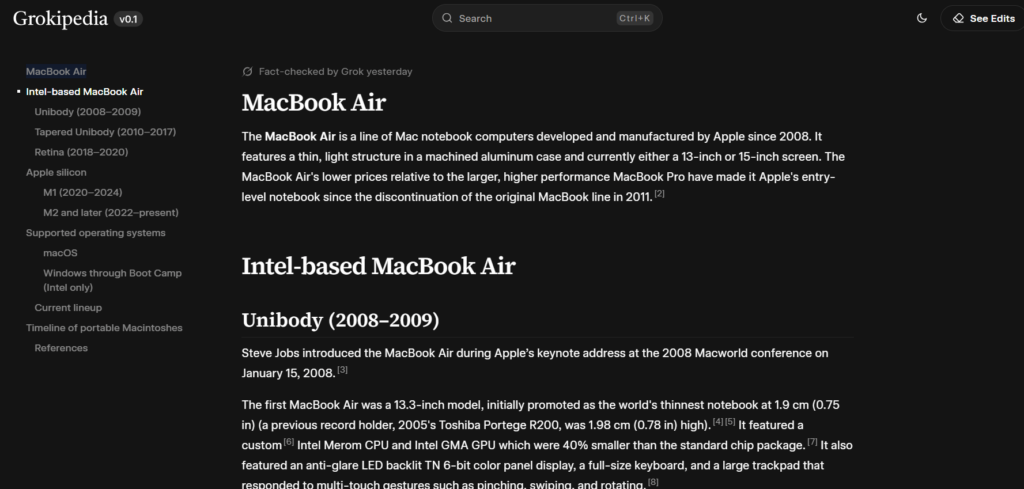

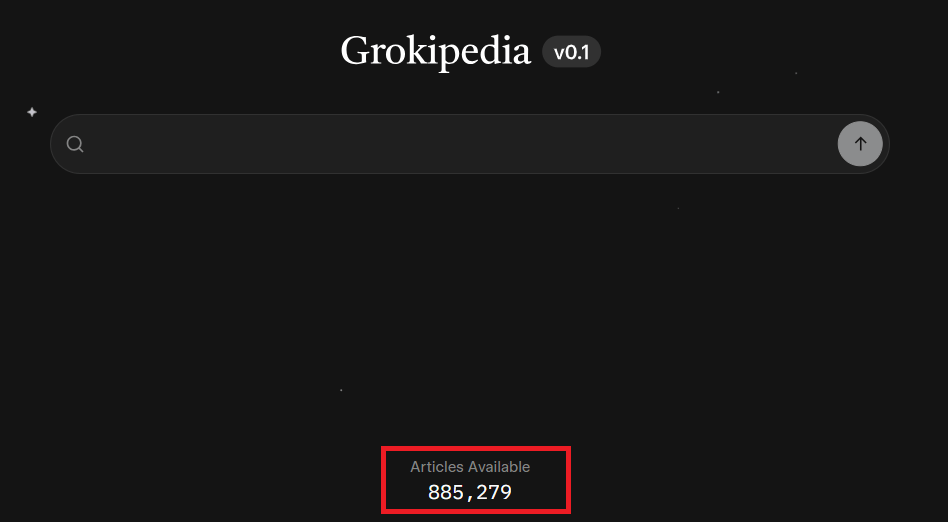

公開時点でバージョン0.1となっており、現在88万5,279件の記事が利用可能となっています。

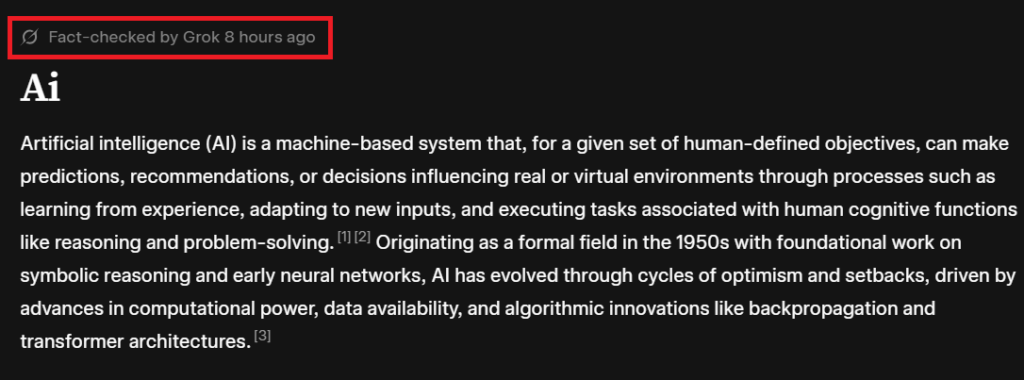

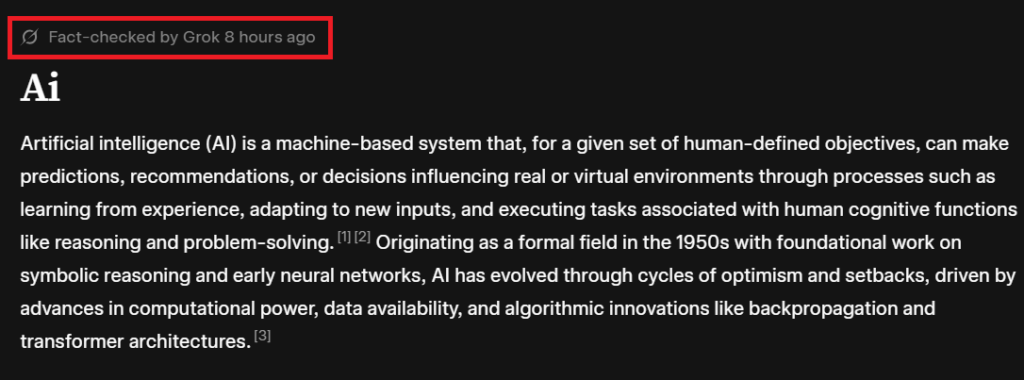

各記事の冒頭には、Grokが事実確認を行った日付が記載されているのも特徴的ですね。

xAIとGrokについて

Grokipediaを開発したxAIは、イーロン・マスク氏が2023年に設立した人工知能企業です。

xAIの主力製品であるAIチャットボット「Grok」は、リアルタイムの情報へのアクセスが可能で、他のAIチャットボットとは異なる「率直な回答」を提供することを特徴としています。

このGrokの技術を活用することで、Grokipediaは従来の人力による編集とは異なるアプローチで百科事典を構築しようとしているんです。

Grokipedia公開初日の状況

Grokipediaは2025年10月28日の公開直後、予想を上回るアクセスが殺到したため一時的にサイトがクラッシュする事態となりました。

マスク氏がXに投稿したことで大きな注目を集め、多くのユーザーがサイトにアクセスしたことが原因です。現在は復旧しており、正常に閲覧できる状態になっています。

公式サイトにアクセスすると、シンプルなロゴと検索バーが表示され、トピックを検索できるようになっています。Wikipediaと同様に、誰でも無料で利用できるサービスとして提供されていますよ。

ちなみに、マスク氏は「Grokipediaは宇宙を理解するというxAIの目標に向けた必要な一歩」と表現しており、Wikipedia対抗サービスではなく、より大きなビジョンの一部として位置づけているようです。

Grokipedia誕生の背景:マスク氏のWikipedia批判

イーロン・マスク氏がGrokipediaの開発を決めた背景には、Wikipediaに対する長年の不満と、AIによる知識基盤の再構築という大きなビジョンがあります。

イーロン・マスク氏のWikipediaに対する不満

イーロン・マスク氏は、長年にわたってWikipediaを激しく批判してきました。

特に問題視しているのが、Wikipediaの「偏向性」です。マスク氏は自身のソーシャルメディアサイトXへの投稿で、Wikipediaを「絶望的に偏っている」「プロパガンダの延長」と表現し、客観的な事実よりも政治的・イデオロギー的な偏向を反映していると主張しています。

また、Wikipediaの寄付活動にも批判の矛先を向け、「Dickipedia」に改名すれば10億ドルを寄付すると皮肉を込めて提案したこともあるんです。かなり強烈な批判ですよね…。

「偏向している」という主張の詳細

マスク氏がWikipediaの偏向性を指摘する具体例として、以下のようなものがあります。

まず、2025年1月にトランプ大統領就任式での出来事です。マスク氏が右腕を前に突き上げた仕草について、多くの人がナチス式敬礼に例えたことがWikipediaの記事に編集されました。マスク氏はこの仕草には何の意味もなかったと否定しており、この編集を「旧来のメディアのプロパガンダがWikipediaで正当化されている」と激しく批判しました。

さらに、Wikipediaの編集者が「Twitter Files」ページの削除を議論したことも、マスク氏は検閲の証拠だと指摘しています。

保守派の間でも、Wikipediaは「目覚めすぎ」ており、承認された引用文献から保守系メディアを排除しているという批判が高まっているんです。

Grokipedia開発発表の経緯

Grokipedia開発のきっかけとなったのは、2024年9月30日のことです。

テック投資家のデイビッド・サックス氏がWikipediaを「左翼活動家に支配されている」と指摘した投稿に対し、マスク氏は「xAIでGrokipediaを構築中だ。Wikipediaよりはるかに優れたオープンソース知識リポジトリになる」と返信しました。

当初は2024年末の公開を予定していましたが、マスク氏は先週「プロパガンダの排除作業をさらに進めるため」にローンチを延期したと説明していました。

こうした経緯を経て、2025年10月28日にようやく公開されたGrokipediaは、マスク氏の長年の不満が結実した形となったわけです。マスク氏は「Wikipediaのプロパガンダを一掃する」と主張しており、Wikipediaの中立性の欠如に対する直接的な反論として位置づけているんですね。

GrokipediaとWikipediaの違い

GrokipediaとWikipediaは、どちらもオンライン百科事典ですが、その仕組みや運営方針には大きな違いがあります。ここでは、両者の主な違いを分かりやすく解説していきます!

基本的な違いを比較表でチェック

まずは、GrokipediaとWikipediaの基本的な違いを表で確認してみましょう。

| 項目 | Grokipedia | Wikipedia |

|---|---|---|

| 公開時期 | 2025年10月28日 | 2001年 |

| 記事数 | 約88万5,000件 | 約800万件(英語版) |

| 運営主体 | 営利企業(xAI) | 非営利団体(Wikimedia Foundation) |

| 編集方法 | AI(Grok)による自動検証+人間の監督 | 人間のボランティア編集者 |

| 情報更新 | 現時点では制限あり | 誰でも自由に編集可能 |

| 透明性 | Grokによる自動確認 | 人間による相互検証 |

| 利用料金 | 無料予定(使用制限なし) | 無料 |

| 開発理念 | 中立性を掲げる(実際には議論あり) | 言論の自由・偏向の排除を強調 |

こうして比べてみると、かなり違いがありますね。では、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう!

記事数の違い(88万 vs 800万)

現時点で、Grokipediaには88万5,000件以上の記事が掲載されています。

一方、Wikipediaの英語版は約800万ページを管理しており、記事数では約10倍の差があります。ただし、Grokipediaはまだバージョン0.1の初期段階なので、今後記事数は増えていくと予想されます。

注目すべきは、Grokipediaが公開からわずか1日で88万件もの記事を用意できた点です。これは、AIによる自動生成の強みと言えるでしょう。

編集方式の違い

GrokipediaとWikipediaで最も大きく異なるのが、この編集方式です。

Wikipediaは、世界中のボランティア編集者がクラウドソーシング方式で記事を作成・編集しています。誰でも自由に編集でき、複数の編集者による相互チェックで品質を保っているんです。

対してGrokipediaは、xAIのAIチャットボット「Grok」が記事を生成する仕組みです。現時点では一般ユーザーによる編集機能はかなり制限されており、一部のページにしか編集ボタンが表示されていません。編集ボタンをクリックしても、既に完了した編集内容が表示されるだけで、自分で変更を提案することはできないようです。

この編集方式の違いは、それぞれのサービスの性質を大きく左右していますね。

コンテンツソースの違い

Grokipediaの記事は、AIによって生成されていると謳われています。

しかし、実際には多くの記事がWikipediaから情報を引用していることが判明しています。例えば、MacBook AirやPlayStation 5、Lincoln Mark VIIIなどのページでは、下部に「このコンテンツはWikipediaから適応しており、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承4.0ライセンスの下で提供されています」という免責事項が表示されているんです。

さらに問題なのは、一部の記事がWikipediaの対応ページとほぼ一語一句、行ごとに同一の内容になっている点です。これについては後ほど詳しく解説しますね。

一方Wikipediaは、ボランティア編集者が信頼できる情報源を参照しながらオリジナルの記事を執筆しており、この点が大きな違いとなっています。

ファクトチェック機能

Grokipediaの各記事には、ページ上部にGrokが「ファクトチェック」を行った日付が記載されています。

AIによる自動ファクトチェックという新しい試みですが、大規模言語モデル(LLM)は誤った「事実」を作り出す傾向があることを考えると、この機能の信頼性には疑問が残ります。

また、表示されている「ファクトチェック」の日付がかなり前のものになっているケースもあり、情報の鮮度という点でも課題がありそうです。

Wikipediaでは、AIではなく人間の編集者同士が相互に検証し合うことで、記事の正確性を保つ仕組みを採用しています。透明性のあるポリシーと厳格なボランティアによる監視、継続的な改善を重視する文化が強みとなっているんですね。

※Grokの会話型機能については、Grokの使い方記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください!

Grokipediaの特徴と仕組み

Grokipediaは、AIを活用した革新的な知識共有プラットフォームとして設計されています。ここでは、その主な特徴と仕組みについて詳しく見ていきましょう!

AIによる記事生成

Grokipediaの最大の特徴は、xAIが開発したAIチャットボット「Grok」を活用した記事生成システムです。

従来の百科事典のように人間が一から執筆するのではなく、AIが自動的に記事を作成する仕組みになっています。これにより、短期間で大量の記事を作成できるというメリットがあるんです。

ただし、実際にはWikipediaから多くのコンテンツを引用しているため、完全にAIだけで生成されているわけではありません。各記事の上部には、Grokがファクトチェックを実施した日付が表示されており、AI による検証が行われていることが示されています。

マスク氏は、このAI技術を使うことでWikipediaの「偏向」を排除し、より客観的な百科事典を作れると主張していますが、その信頼性については議論の余地がありそうです。

シンプルなデザイン

Grokipediaのデザインは、現時点ではかなりシンプルな構成になっています。

ホームページはWikipediaと同様に、大きな検索バーが中心に配置されているだけのミニマルなデザインです。検索窓上にはシンプルなロゴが表示されており、余計な装飾は一切ありません。

記事ページも基本的な構造で、見出し、小見出し、引用など、ごく基本的なWikipediaの記事レイアウトに似た形式になっています。ただし、現時点では写真や画像がほとんど掲載されていないようで、テキスト中心のコンテンツとなっているんです。

ホームページの下部には、Grokipediaに掲載されている記事数がリアルタイムで表示されるカウンターがあり、サービスの成長を可視化する工夫もされていますよ。

検索機能

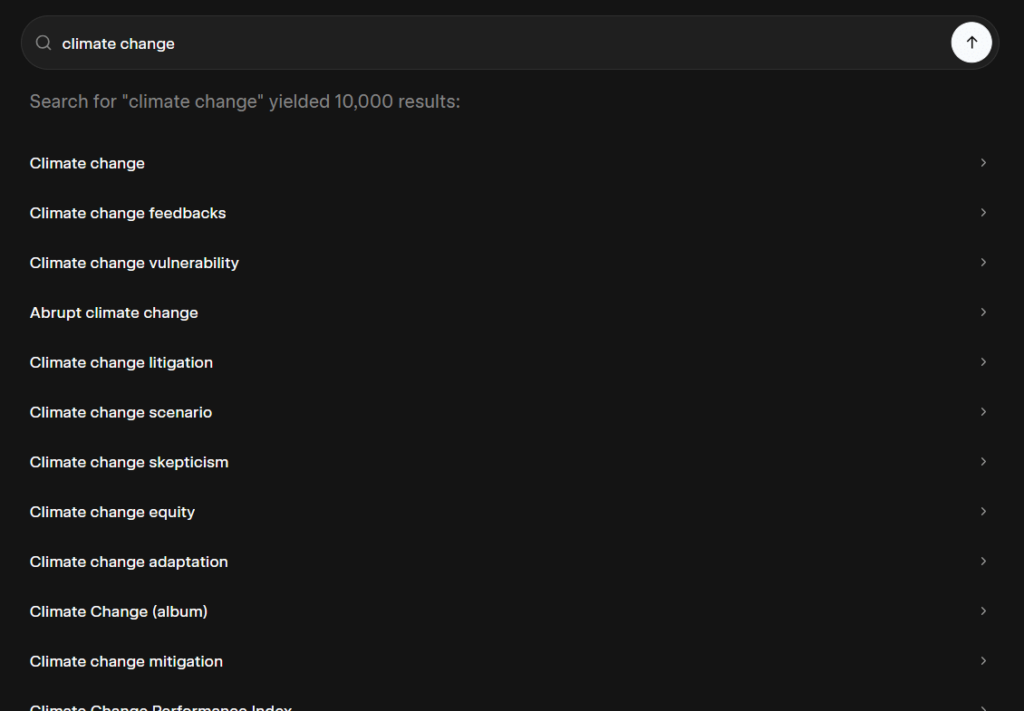

Grokipediaの検索機能は、非常にシンプルで使いやすい設計になっています。

トップページの検索バーに調べたいトピックを入力するだけで、関連する記事を見つけることができます。検索方法自体はWikipediaとほぼ同じ感覚で利用できるので、初めての人でも迷うことなく使えるでしょう。

実際に検索してみると、イーロン・マスク氏に関する記事では、同氏の公的な人物像が「革新的な先見性と不遜な挑発者を融合させた」と記載され、「朝ドーナツを食べたり、ダイエットコークを何本も飲んだりといった贅沢を時々する」といった食生活の詳細まで紹介されています。

OpenAIやトランプ大統領など、様々なトピックについても記事が用意されているので、幅広い情報を検索できるのが魅力ですね。

バージョン0.1の位置づけ

Grokipediaは現在、ホームページにバージョン番号「v0.1」と表示されており、まだ初期段階のサービスであることが明示されています。

これは、今後も大幅なアップデートや機能追加が予定されていることを意味しています。記事数の増加はもちろん、編集機能の拡充やデザインの改善、画像の追加など、様々な改良が行われていくでしょう。

マスク氏は、年末までにWikipediaへの依存を減らし、よりオリジナルなコンテンツを増やす計画を示唆していました。現時点では課題も多いサービスですが、xAIの技術力を考えると、今後どのように進化していくのか注目ですね!

まだ始まったばかりのサービスなので、今後の展開に期待しつつ、現時点での機能を理解しておくことが大切です。

Grokipediaの使い方

Grokipediaへのアクセスはとっても簡単です!

こちらのリンクからすぐにサイトにアクセスできます。特別なアカウント登録や料金の支払いは不要で、Wikipediaと同じように誰でも無料で利用できるんです。

公開直後は一時的にサイトがクラッシュしましたが、現在は復旧しており、スムーズにアクセスできる状態になっています。パソコンでもスマートフォンでも閲覧可能ですので、気軽に試してみてくださいね。

アクセスすると、シンプルなロゴと大きな検索バーが表示されたホームページが現れます。インターフェースはとてもシンプルなので、初めての方でもすぐに使い方が理解できるでしょう。

記事の検索方法

Grokipediaでの記事検索は、とても直感的で分かりやすい仕組みになっています。

トップページ中央にある検索バーに、調べたいキーワードやトピックを入力するだけです。例えば「気候変動」「人工知能」「イーロン・マスク」など、興味のあるテーマを入力してみましょう。

検索結果が表示されたら、該当する記事をクリックすることで詳細なページに移動できます。

記事ページには見出しや小見出しが整理されており、読みたい情報にすぐにたどり着けるようになっています。

各記事の上部には、Grokがファクトチェックを行った日付が記載されているので、情報がいつ確認されたものかも把握できますよ。ただし、現時点では画像がほとんど掲載されていないため、テキスト中心の情報収集になります。

現時点での編集機能

Grokipediaの編集機能については、現時点ではかなり制限されているのが実情です。

Wikipediaのように誰でも自由に記事を編集できるわけではなく、一部のページにしか編集ボタンが表示されていません。編集ボタンが表示されているページでも、クリックすると既に完了した編集履歴が表示されるだけで、自分で新たに変更を提案することはできないようです。

つまり、現時点では「読む専用」の百科事典として機能しており、ユーザーが積極的にコンテンツ作成に参加する仕組みにはなっていないんですね。

誰が実際に変更を提案したのか、誰が編集を承認したのかといった情報も表示されないため、編集の透明性という点でもWikipediaとは大きく異なります。

今後のアップデートで編集機能が拡充される可能性はありますが、バージョン0.1の段階では、基本的に閲覧のみのサービスとして利用することになります。気になる記事があれば、まずは読んでみて、Wikipediaの同じトピックと比較してみるのも面白いかもしれませんね!

Grokipediaの問題点と課題

そんなGrokipediaですが、いくつかの課題も抱えているんです。

Wikipediaからのコンテンツ流用疑惑

Grokipediaで最も大きな問題として指摘されているのが、Wikipediaからのコンテンツ流用です。

マスク氏は「Wikipediaを大幅に改良したもの」と謳っていますが、実際には多くの記事がWikipediaからそのまま引用されていることが判明しています。MacBook AirやPlayStation 5、Lincoln Mark VIIIなどのページでは、Wikipediaの対応記事とほぼ一語一句同じ内容になっているんです。

これらのページの下部には、小さく「このコンテンツはWikipediaから適応しており、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承4.0ライセンスの下で提供されています」という免責事項が記載されています。ライセンスに従っているとはいえ、書き直しどころか完全なコピーに近い状態なんですね。

さらに興味深いのは、先月XユーザーがGrokがWikipediaのページを引用していると指摘した際、マスク氏自身が「年末までにこれを修正する予定だ」と述べていた点です。つまり、マスク氏も現状でWikipediaへの依存度が高すぎることを認識しているということでしょう。

偏向性の指摘(気候変動の記事など)

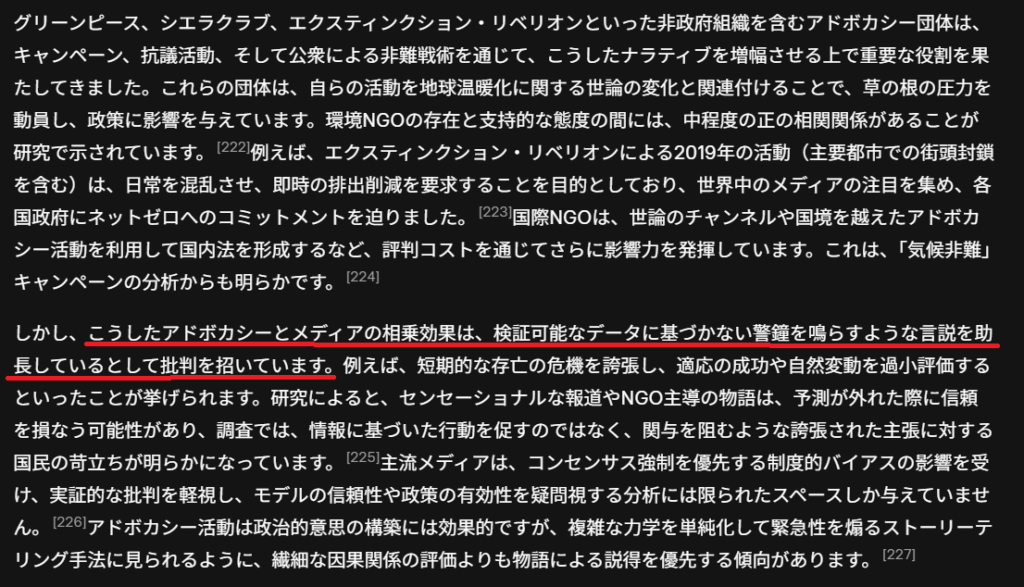

Wikipediaの「偏向」を批判して立ち上げたはずのGrokipediaですが、逆に偏った内容が含まれていると指摘されています。

最も分かりやすい例が「気候変動」に関する記事です。Wikipediaのページでは「気候は温暖化しており、その原因は人間の活動にあるという科学的コンセンサスはほぼ全員一致で認められています」と明確に記載されています。

一方、Grokipediaの記事では「批評家は、近年の気候変動の主因は人為的要因であるという科学的コンセンサスがほぼ全会一致であるという主張は、文献レビューにおける恣意的な分類によって合意を誇張していると主張している」と書かれているんです。

さらに、メディアやGreenpeaceのような擁護団体が「国民の不安を高める一因となっている」という表現まで含まれており、科学的コンセンサスに疑問を投げかける内容になっています。

「大学」に関する記事でも、マスク氏の世界観がより明確に反映された内容になっているとSNS上で指摘されており、結局は作成者の視点が強く反映されてしまうという課題が浮き彫りになっています。

AIによる「事実確認」の信頼性

Grokipediaの各記事には、Grokがファクトチェックを行った日付が表示されていますが、この信頼性にも疑問が持たれています。

大規模言語モデル(LLM)は、しばしば「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こし、存在しない情報を事実のように生成してしまうことが知られています。AIによる自動ファクトチェックという概念自体が、物議を醸す考え方なんですね。

また、表示されている「ファクトチェック」の日付がかなり前のものになっているケースもあり、情報の鮮度という点でも問題があります。リアルタイムで更新されているWikipediaと比べると、情報の最新性で劣る可能性が高いでしょう。

人間による相互検証とAIによる自動チェック、どちらがより信頼できるのかは今後の大きな課題となりそうです。

※ハルシネーションについては、下記記事で詳しく解説しています。

Grokipediaに対するWikipediaの反応とコメント

Grokipediaの公開を受けて、Wikipediaを運営する非営利団体ウィキメディア財団の広報担当者、ローレン・ディキンソン氏がThe Vergeに対して声明を発表しました。

ディキンソン氏は「Grokipediaがどのように動作するのかをまだ理解しているところです」としながらも、Wikipediaの優位性を強調しています。

特に印象的だったのが、「Grokipediaでさえ、Wikipediaの存在を必要としています」という指摘です。実際に、Grokipediaの多くの記事がWikipediaのコンテンツを引用している事実を踏まえた、的確なコメントと言えますね。

むしろ、こうした挑戦を受けることで、Wikipediaの強みがより明確になったとも言えるでしょう。

Wikipediaの強みの再確認

ウィキメディア財団は、Grokipediaとの比較を通じて、Wikipediaの独自性を改めて強調しています。

まず、Wikipediaは2001年の開始以来、インターネット上の知識の基盤として機能してきた実績があります。世界唯一のトップウェブサイトの中で、非営利団体によって運営され続けているという点も大きな特徴です。

ディキンソン氏は「Wikipediaの強みは明確です。透明性のあるポリシー、厳格なボランティアによる監視、そして継続的な改善を重視する強い文化を体現しています」と述べています。

特に重要なのが、「Wikipediaの知識は、そしてこれからもずっと、人間の知識であり続ける」という点です。あらゆる背景を持つ人々が、オープンな協働と合意形成を通じて中立的で生きた人間の理解の記録を築き上げる、これこそがWikipediaの本質だと強調しているんです。

また、Wikipediaは広告やデータ販売を行わない非営利の独立性を保っており、営利目的のサイトとは一線を画している点も強調されています。こうした強みにより、Wikipediaは25年近くにわたって最も信頼できるリソースとしての地位を維持してきたわけです。

Wikipediaの創設者ジミー・ウェールズ氏も、クラウドソーシング百科事典に関するマスク氏の主張は「事実誤認」だと明確に反論しており、Wikipedia側は自信を持って自分たちのサービスの価値を訴えています。

来年にはWikipedia創設25周年を迎えることもあり、ウィキメディア財団は「献身的なボランティアコミュニティによって築かれた、無料で信頼できる知識の提供に引き続き注力していきます」と決意を新たにしているんですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

2025年10月28日に公開されたGrokipediaについて、サービスの概要から誕生の背景、Wikipediaとの違い、問題点まで詳しくご紹介しました!

この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。

- Grokipediaは、イーロン・マスク氏のxAIが開発したAI搭載の新しいオンライン百科事典

- マスク氏の長年のWikipedia批判が背景にあり、「偏向を排除する」ことを目的としている

- 現時点で88万5,000件以上の記事があるが、Wikipediaの約800万件には及ばない

- 多くの記事がWikipediaからコンテンツを流用しており、独自性に疑問が残る

- 編集機能が制限されており、ユーザー参加型の仕組みになっていない

- ウィキメディア財団は「Grokipediaでさえ、Wikipediaの存在を必要としている」と冷静に反応

Wikipedia対抗として登場したGrokipediaですが、現時点ではまだ課題が多く、本当の意味でWikipediaを超える存在になれるかは未知数です。

ただし、バージョン0.1という初期段階であることを考えると、今後のアップデートでどのように進化していくのか注目ですね!

新しいAI技術と従来の人間による知識の集積、どちらがより信頼できる百科事典を作れるのか、この競争はこれからの情報社会のあり方を考える上でも重要なテーマになりそうです。

ぜひ、実際にGrokipediaにアクセスして、Wikipediaと比較しながら使ってみてくださいね!

※Grokの最新情報や使い方については、romptnの他の記事でも詳しく解説していますので、合わせてチェックしてみてください。

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/