Google Opalってなに?

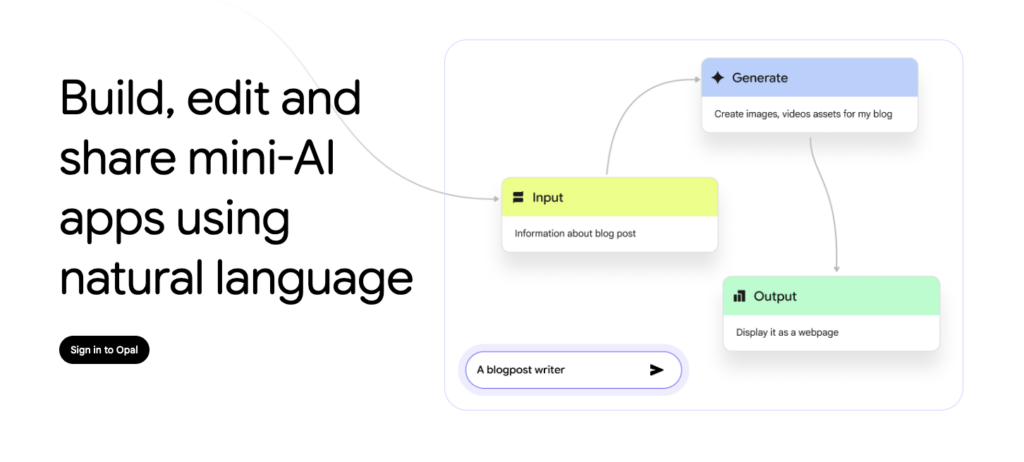

Google Opalは、コードを書かずに自然言語とビジュアル編集で“ミニAIアプリ”を作って共有できるGoogle Labsの実験的ツールです。テンプレートから試してリミックスしたり、ゼロから自分のワークフローを形にできます。

普段の指示文(プロンプト)で「こう動くアプリを作って」と伝えると、モデル呼び出しやツール連携をワークフロー図として組み立ててくれるのが特徴です。

細かい調整はビジュアルエディタで可能で、コードを見なくても自分用のAIツールがすぐ動く形になります。完成品はリンクで共有でき、共有された相手は自分のGoogleアカウントで利用可能です。

Opalは「自然言語→ワークフロー自動生成」と「可視化された編集」がセットです。まずは実験ツールとしての軽さとすぐ共有できる体験に振っており、重厚な業務連携や外部API統合よりも、素早い試作と共有に強みがあります。

そのため、何も開発の知識のない人がコーディングエージェントなどを使うよりも、まずはOpalで作ってみてから本格的に開発チームで作る、という風に実務に現実的に導入可能なツールと言えます。

Google Opalの3つのすごいところ

Opalは指示からアプリまでの距離が短いことが最大の強みです。

会話の延長で作った流れが即座に実行UIになり、気づいた点をその場で直して再実行、という短い改善サイクルを回せます。テンプレートのリミックスも前提設計なので、完成形から逆学習して自分用に寄せるのが簡単です。

ここではOpalの3つの具体的なすごいところを紹介します。

- ノーコードでAIミニアプリが作れる

- 文章・画像・動画も扱えるマルチ対応

- 作ったアプリをすぐ共有できる

ノーコードでAIミニアプリが作れる

Opalは編集も実行もブラウザ上で完結できます。ブロック(ステップ)ごとにプロンプトや設定を変えられ、コードなしで挙動をコントロールできます。

自然言語で「この部分だけこうして」と指示しても反映されるため、試行錯誤の敷居が低いのが魅力で、プロトタイプ志向の個人が「まず動くもの」を作るのに最適です。

文章・画像・動画も扱えるマルチ対応

googl公式の発表ではモデルやツールをつなぐことが強調されていて、文章生成に加え、画像や動画関連モデル(Google提供の範囲)を呼び出す構成例も紹介されています。

どのモードを扱えるかは、選ぶテンプレートやワークフロー次第と理解しておくとスムーズです。

作ったアプリをすぐ共有できる

出来上がったアプリはリンクで共有でき、相手は自分のGoogleアカウントでそのまま利用開始できます。

インストールなど面倒な設定不要で試せるため、友人や同僚へのおすそ分け的な気持ちで気軽に共有することができます。そのため、レビューをもらいながら細部を詰めるような進め方も可能です。

どうやって使うの?日本でも使える?

以前までは米国限定の公開ベータ版のみとなっていましたが、2025年10月7日より日本を含む15ヶ国にサービスが展開されました。

対象地域のGoogleアカウントで、Opal公式サイトにアクセスし、テンプレートから試すか新規作成します。

始め方と基本の使い方

手順はシンプルで、簡潔にまとめると下記のような流れです。

- 対象アカウントでサインイン

- テンプレートを開いて動かす

- エディタでどこを変えたいかを自然言語かUIで指定

- 再実行で結果を確認

まずは既存テンプレートを触りながら公式ドキュメントを見て、どのようなことができるのか学びましょう。

テンプレートとは動く仕様書のことです。入出力を観察し、どのステップで何が起きるかを掴むために用います。

操作に慣れてきたら、少しずつプロンプトを変えて「どの変更が結果に効いたか」を確かめると理解が早まります。

ゼロから作るときの基本ステップ

これは通常の開発でも通ずる部分がありますが、基本的な考え方として、下記の3分割で設計を考えると迷わずに作ることができます。

- 入力(何を与える?)

- 生成(どのモデル/指示?)

- 出力(どう見せる?)

まずは最小の一本線を通し、うまく動いたらステップを段階追加。壊れたら直前の分岐まで戻して検証、の小さくサイクルを回すという進め方がおすすめです。

Opalを使って作れるもの

ブログの下書き、調べ物の要点取り、画像の下ごしらえ、学習用クイズなど、日常のちょっと面倒を片付ける小回りの利く道具が作れます。

テンプレートを起点に自分の言葉に置き換えるだけでも十分役立つものが作れます。米国の検証例ではYouTube学習やニュース整理などの小アプリが紹介されています。

◼︎Opalで作るミニアプリアイデア

- 文章の作成・要約・翻訳

トピックとトーンを指定して下書きを作り、後段で見出しや導入を整える、といった段階生成が可能。要約や言い換えもワンステップにできます。まずは短文で挙動を確認し、望む出力例(例文)を与えると安定する。 - 日常のちょっとした自動化

「URLを入れたら要点を抜き出す」「朝の予定から簡易ToDoを作る」など、人手だと5〜10分かかる反復作業を小さく自動化。外部サービス連携は限定的ですが、個人の情報整理や下準備に置くと“地味に効く”使い味です。 - 画像や動画の生成サポート

国内の検証では、Google提供の範囲で画像/動画生成モデルを絡めた例も紹介されています。例えば見出し用バナーの自動生成です。まずは参考画像の生成→本文生成→見出し画像の差し替えのように、軽い“下ごしらえ”から試すのがおすすめ。 - 学習や趣味のアイデア出し

YouTubeの内容からクイズを作る、旅行の持ち物チェックを自動で提案するなど、“遊べる小アプリ”づくりに向きます。うまくいかない時は入力例を減らし、最短の入力→出力に戻して挙動を掴むのがコツ。

【生成例】Google Opalを実際に使ってみた

ここでは実際にGoogle Opalを使用していくつかアプリを作ってみましたので生成例をもとに実際どのようなものが作れるのかを解説していきます。今回はどこまでAI自身で考え、ユーザーの希望にそったアプリを生成してくれるのかをテストするために、あえてプロンプトは必要最低限にしてみました。

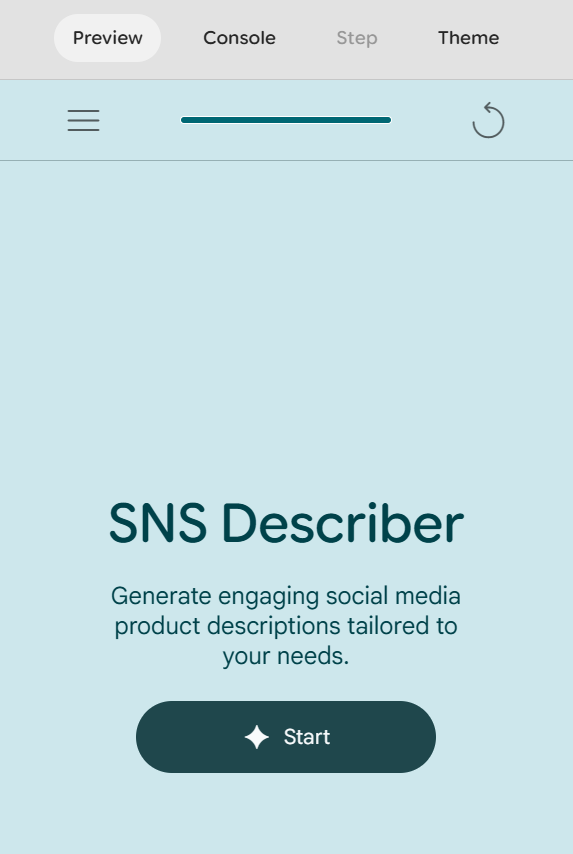

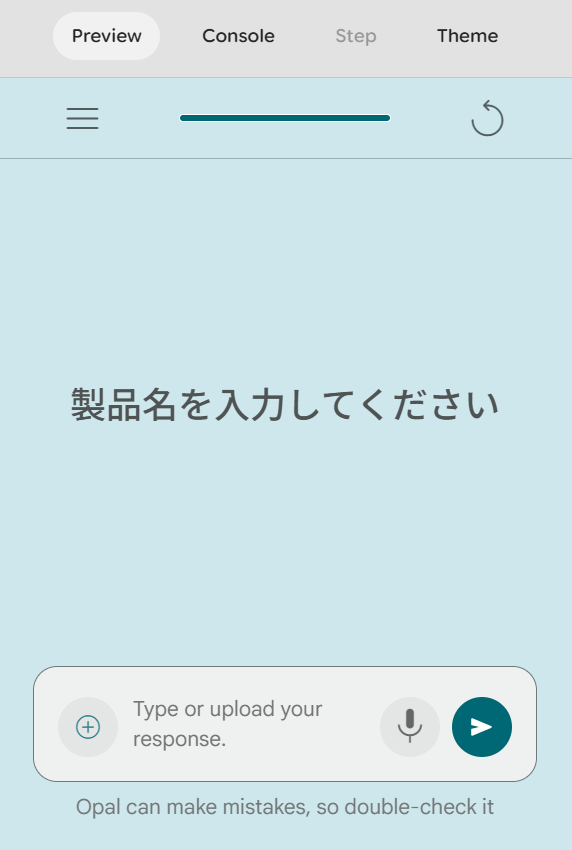

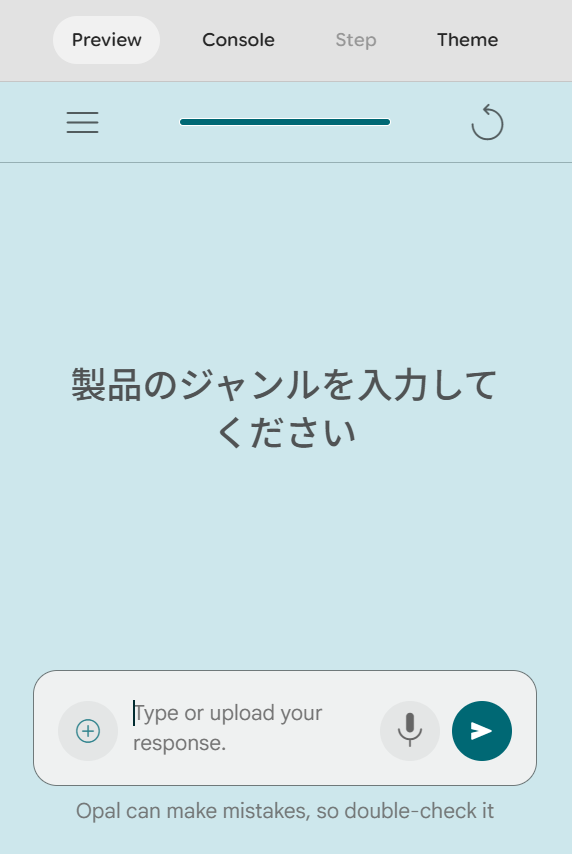

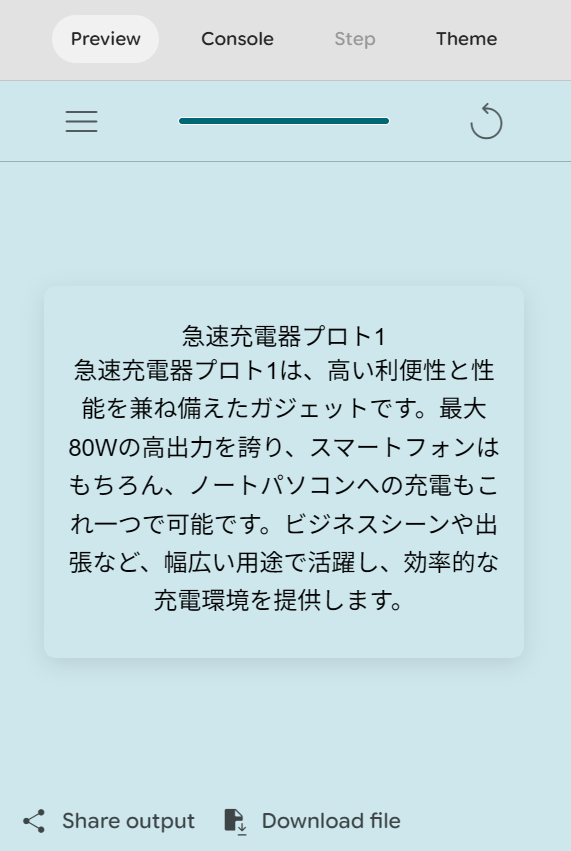

商品紹介文生成アプリ

プロンプト

SNS用の商品紹介文を生成するアプリを作りたいです。条件は以下の通りです。

1,商品名、商品のジャンル、商品の使い方、商品のアピールポイント、文字数の目安、文の雰囲気(カジュアル、フォーマルなど)、を入力する欄を作ってください。

2,先ほどの入力欄に入力された内容をもとに商品紹介文を生成してください。

3,アプリ内の言語は日本語でお願いします。生成結果

このようにAIが組み込まれたアプリを簡単に生成することが可能です。一回プロンプトを入力するだけでバグもなく、しっかりと希望通りに動くアプリが生成されました。

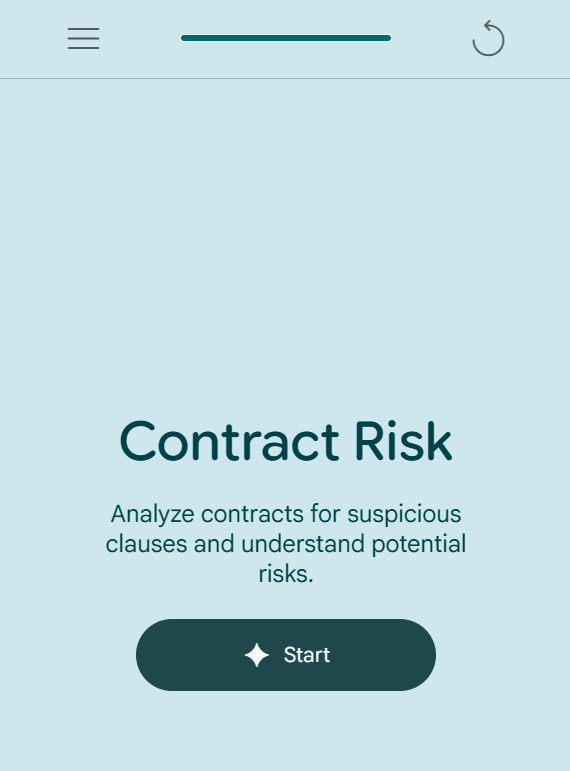

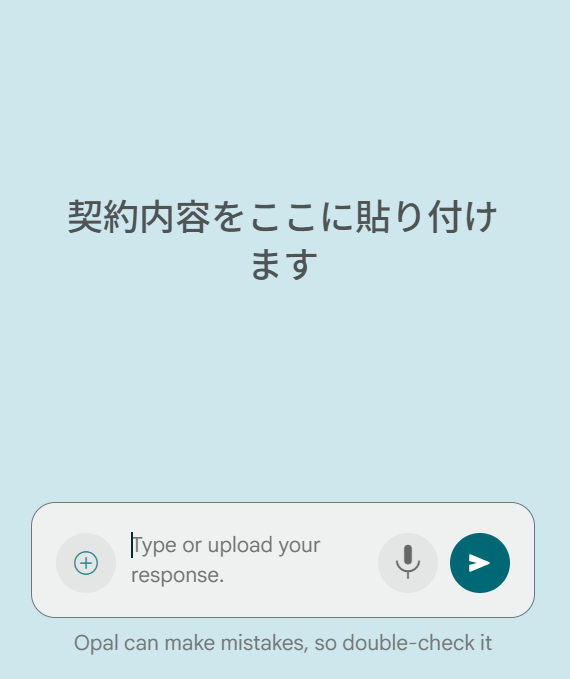

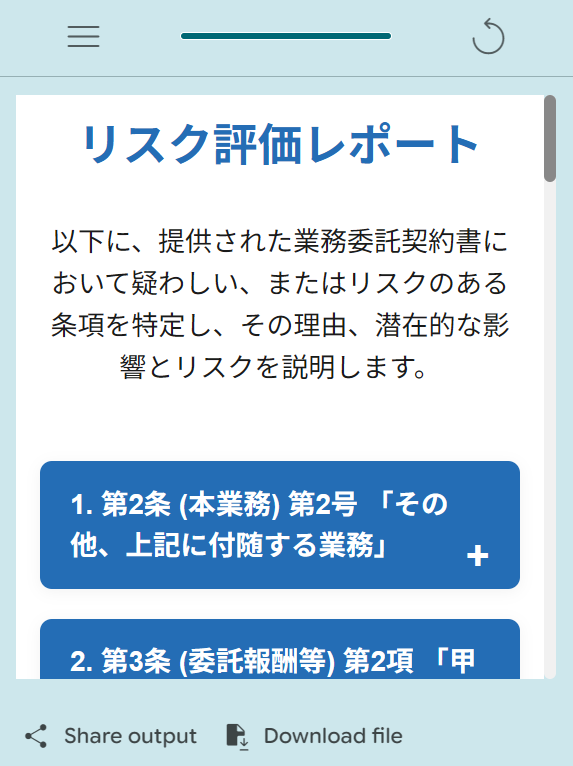

契約書チェックアプリ

プロンプト

契約書をアップロードもしくはコピペするとその内容で怪しい箇所やリスクがありそうな箇所をピックアップしてくれる契約時に便利なアプリを作りたいです。生成結果

今回も一回のプロンプト入力だけで希望通りのアプリを作ることができました。ただし、UIの見た目はどれも同じような雰囲気で作られてしまうため、UIの見た目を気にする方は少しマイナスポイントになってしまうかもしれません。

Opalでミニアプリ開発を試すときの2つのコツ

プロンプトは願望ではなく作業指示にすることが重要です。

入出力形式、長さ、口調、禁則(含めない要素)を具体化し、例示(Few-shot)を1つ添えると安定します。うまくいかない時は一度シンプルに戻し、一要素ずつ足して検証しましょう。テンプレートの比較実行で差分を見るのも有効です。

①入力(プロンプト)の工夫

「目的→手順→評価条件」の順で書くと迷いません。

例)「ニュース5本を日付順に要約。各80字、出典URLを併記。重複は除外。」

曖昧語を数値化し、失敗例を避けるネガティブ指示も添えるのがベストです。

②小さく作ってすぐ試す

まずは入力→生成→出力の1本道を作るのがとにかく最優先です。

結果を見てからステップを増やすと、原因切り分けを簡単にできます。

変更多めなら1回1変更で履歴を取り、期待通りになったらテンプレート化して再利用しましょう。

まとめ:まずはOpalを触ってみよう!

Opalの価値は「指示→動く道具」の距離を縮めることです。

テンプレートを開き、言葉を自分仕様に寄せるだけでも効果を体感できます。まずは自分で小さく作って小さく回すところから始めましょう。

メール下書きや学習補助、調べ物の整理など、自分の癖に合わせたミニアプリを持てるのが醍醐味です。

romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。

AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。

AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。

\累計受講者10万人突破/